关联图书

-

眼泪与圣徒¥48.00

赵松 齐奥朗的解毒剂—关于《眼泪与圣徒》

对于我们来说,西方的基督教世界其实一直都是陌生的,很难找到入口。因此当我刚看到《眼泪与圣徒》时,那些关于圣徒事迹的出自中世纪绘画大师之手的画作,还有那些棱角尖利的片断式文字,让我免不得要想,这本显然跟基督教批判有密切关系的书会不会很难读,齐奥朗究竟想说些什么呢?

齐奥朗此前给我的印象,主要来自《世界文学》杂志里偶尔刊载的随笔和那本《解体概要》。其生平简介提示我们,他 1911 年出生在一个基督教正教的家庭,父亲是位司铎,因此他很早就熟悉教理,经常喜欢跟父亲和来自神学院的学者们在酒桌边讨论神学问题。他在罗马尼亚出名很早,被视为最有希望的青年作家,但去了巴黎之后,在长达 30 年的时间里他自觉地销声匿迹,直到 80 年代才开始享有盛名。最早认识其价值的,除了极少数狂热读者,就是几个特殊朋友,比如米尔恰·伊利亚德、萨缪尔·贝克特、亨利·米肖。当“齐奥朗”名声远扬之后,他表现出异乎寻常的免疫力,至死远离媒体、拒绝一切奖赏。

出版于 1937 年以罗马尼亚语写就的《眼泪与圣徒》,跟 1947 年以法语写成的《解体概要》(他的首部法语作品),其实属于两个齐奥朗:一个是边缘弱小国度里张扬激愤、倍受瞩目的青年才俊,一个是在欧洲文化中心的巴黎选择默默无闻的孤傲隐士。尽管变化让人惊诧,但他对传统与现实从不妥协的尖锐批判和犀利的文风却始终如一。写《眼泪与圣徒》时的齐奥朗,更像个诗人型思想者,敏感、多思、尖锐、激越、思维跳跃、重视对各种现象的鲜活体验,当然还有语言的凝练犀利。得益于尼采的思想与写作风格的他,采用格言体来写这本《眼泪与圣徒》并不让人意外,因为这种形式能够让他的写作更自由、更能保证思想与感觉穿梭游荡的充满解体意味的空间,也因为他终其一生都反对任何意义上的思想体系化。

值得注意的是,这部由很多片断构成的作品里隐含着某种音乐性。在看似松散的表象下,存在着自然生成和精心布置的复合结构特性,也正是这种结构使其音乐性成为可能(就像巴赫的赋格钢琴曲)。齐奥朗本人毫不掩饰自己对音乐的迷恋和热情,“音乐令我在上帝面前太过无畏”、“音乐将空间消解得灰飞烟灭。音乐是惟一能够带来慰藉的艺术”“音乐有一种宇宙特质”。只要读者能耐心找到自己的阅读速度,就不难感觉到这种特性。同时也不难发现,齐奥朗作为一个文体大师的天赋与才华,早在其 25 岁时就已显露了。

这不只是一本批判之书,还是解毒与释放之书。齐奥朗不是以旁观者的角度和姿态来谈论圣徒的。他曾在故乡锡比乌的特兰西瓦尼亚图书馆里深入研究圣徒传记,以一个体验者的角色来进入圣徒的世界。他爱圣徒的“烂漫的天真”,但恨圣徒“将无可救药的受难癖留给了我们”。在他看来,“圣徒的世界是天国的毒药,我们的孤寂越深,它的毒性就越强。他们提供了一个榜样,表明苦难自有其目的,从而败坏了我们”,而“成为圣徒,意味着永远在自身之外”。他一针见血地指出:“一般人和圣徒的区别在于对身体的态度,不在于他们对天国的取向对于圣徒,身体成了恒久的困扰。” 他非常清楚,圣徒企图通过执著而狂热的“出神状态”实现对自身/“人”的弃绝,以圣洁化的强力意志占有上帝。总而言之,“圣徒的美善让人反胃。既像是病态的失色又像是对存在的阉割。他们那至高无上的漠然简直令人讨厌”。在他看来,圣徒的一切努力都朝向上帝,只有其向下坠落的眼泪是有价值的,就像他们的文字,“有一种超人的质朴”。这些没有受过教育的圣徒“为什么写得这么好呢?”因为他们完全弃绝了现实,“世界不会接受他们,因为它在圣徒的作品中看不到自己”。 他从“眼泪”这种来自背弃尘世的圣徒的带有明显情感、精神特征又很纯粹的特殊物质中,看出的其实是通过艺术达成“人”的救赎与释放的可能。

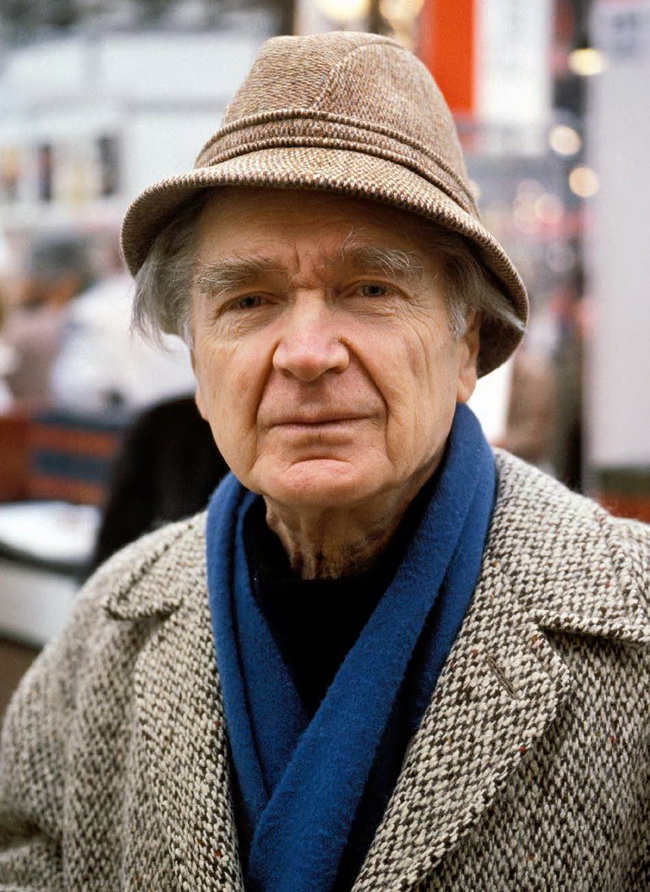

上图:E.M. 齐奥朗(Emile Michel Cioran,1911-1995年),法籍罗马尼亚哲学家、随笔作家,以罗马尼亚文和法文写作,主要著作有:《在绝望之巅》、《眼泪与圣徒》、《解体概要》、《苦涩三段论》、《存在的诱惑》、《历史与乌托邦》、《恶之造物主》和《赞赏练习》。

比之于对圣徒的多角度思考和评述,齐奥朗对耶稣和上帝的嘲讽几乎是肆无忌惮的。“世人谈论上帝,不只是为了在某处‘安顿’自己的疯狂,也是为了对此加以掩饰。只要忙于上帝,你就有了悲伤和孤独的借口。上帝?一种法定的疯狂而已。”“上帝是扼杀一切人间乐趣的疫病。”“上帝的理念里一定有什么东西缺德透顶!”“上帝只不过是一件老气横秋的旧外套,你要是没有更好的衣服穿就只好披上它。真是穷到了家!”“那些被上帝缠住的灵魂就像一泓腐败的泉水,半残的花朵与腐烂的蓓蕾杂陈其间,恶臭阵阵拂过。”痛斥之余,他还不忘骄傲地宣称:“从来不曾藐视上帝的人注定要被奴役。只因我们令上帝蒙羞,所以我们才是我们。”对上帝尚且如此,对耶稣就更不客气了,“耶稣最大的幸运是死得早。要是他活到六十岁,给我们的肯定不是十字架,而是他的回忆录。那样的话,直到今天我们都还在替上帝的倒霉儿子掸灰呢”,“耶稣的父亲约瑟是史上最怂的人。基督徒把他晾到一边,让他成为所有人的笑柄。但凡他说出真相哪怕只有一次,他儿子就会仍是个籍籍无名的犹太佬”。幸亏齐奥朗活在现代,否则单凭这些言论他不知要被烧死多少次。但他的激烈与尖刻自有其背景,他非常清楚,无论是弱小的罗马尼亚,还是一战过后二战前夕的欧洲,在很大程度上就是堕落之极、濒临瓦解的基督教世界的绝望缩影。而不管是圣徒、耶稣还是上帝,在他看来都无异于催生此恶果、制造虚无—还有极权专制的精神根源。他之所以如此“毒舌”,是要以“毒”攻毒,去清除由圣徒制造的旨在弃绝“人”的精神制幻剂之毒。

解毒的同时他更关注如何让那些“人”的力量得以释放。对于齐奥朗来说,它们只能来自于音乐、艺术、文学的领域,尽管跟基督教世界有着千丝万缕的关系,但是它们就像眼泪一样,“是真理的标准”。在他看来,“这世上惟有音乐能击败物质”,“诗歌虽然神圣,本质上却是一种不敬神的亢奋”。他在圣徒画像中发现了无法企及的“神圣激情”。阅读中你会发现,《眼泪与圣徒》的结构生成方式和效果,其实很容易让人把齐奥朗想象为一个采用腐蚀法但又不拘常法的铜版画家,他让自己的文字像强烈的硝酸水似的在“圣徒”及其所属的基督教世界里恣意流淌,它们所蚀刻出的精神图景是触目惊心的,就像很不规则的复杂多层的网,而在其间自如游荡的,则是那些最纯粹的来自于巴赫、莫扎特、贝多芬、波提切利、华托、柯罗、苏巴朗、莎士比亚、陀斯妥耶夫斯基们的激流。因为他坚信“艺术家无法信奉宗教。要想拥有信仰,人必须在世界对面持守消极”。他对于他们的艺术精神有着独到的认知和由衷的赞颂—他们是基督徒们制造的这个毫无生机、充满绝望的世界里仅存的希望之源,是对抗圣徒、耶稣和上帝营造的孕育专制与虚无的那个精神体系的力量之源。

齐奥朗不是那种为读者提供思想地图和精神慰藉的作者。在他的思想谱系里,除了柏拉图、尼采等极少数人之外,几乎没有哲学家的位置,他甚至宣称:“惟一有趣的哲学家是停止思考、转而寻求幸福的那些。”“哲学家惟一的功绩是他们有时会因作为人类而感到羞耻。”他是漩涡、激流、陷阱、岔路、尖刺甚至炸弹思想的热情创造者,是思想体系的毫无顾忌的戏谑者和破坏者,是随时会在任何庸俗腐朽现象面前突然现身的超级冷酷的毒舌,是永远不会安分也不会让人安心的绝境探索者,是一个具有多种面孔的绝对质疑者和孤独的沉思者作为 20 世纪西方文学与思想界极为罕见的伟大特例,为了坚守其风格与思想的纯粹,他在漫长人生历程中自觉决然地选择了真正意义上的孤独者的角色和处境,而且从不满足于此,因为对于他来说,“孤独者的任务是加倍孤独”。

- 孟锴:一部关于人与自然关系的长时段观念史——评《罗得岛海岸的痕迹...2020-06-08

- 王一方 关于医学,一部混搭的历史读本2015-07-19

- 刘铮 读《眼泪与圣徒》2014-12-29

- 《文化战略》关于理论和方法论的说明2013-09-17

京ICP备05007371号|京ICP证150832号|![]() 京公网安备 11010102001884号 版权所有 2004 商务印书馆

京公网安备 11010102001884号 版权所有 2004 商务印书馆

地址: 北京王府井大街36号|邮编:100710|E-mail: bainianziyuan@cp.com.cn

产品隐私权声明 本公司法律顾问: 大成律师事务所曾波律师