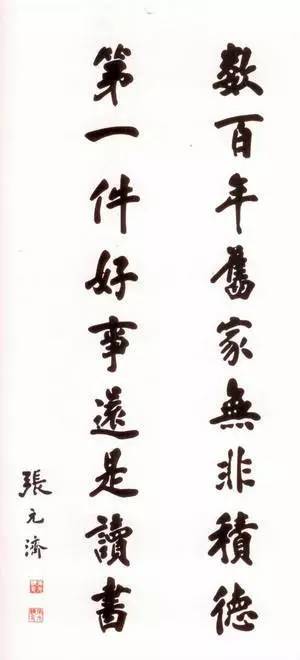

张元济最著名的书法作品

近日,因编一套大学生启蒙读物“中华文化名篇随身读”丛书(高等教育出版社出版),涉及诸多近代文化名人,其中就有我国著名的出版家、教育家张元济先生(1867-1959年)的《教育救国论》,由笔者来作选编导读注释。在选编张老的文章时,我有幸读到他在1952年填写的一份干部“履历表”(参见《张元济全集》第5卷,第602-605页,商务印书馆2008年版),颇有意外之感,也从中触发出若干联想。

关于“家庭出身”和“本人成份”

新中国成立以后相当长一段时间里,所有正式表格开头都会有两项必填的重要内容,即家庭出身和本人成份。这份履历表亦不例外。张老填报:“先父以前清通判在广东候补,历署会同、陵水等县知县”。而本人成份则是:“幼年随官在粤,延师授读。及长,由科举出身,历官京职。罢官(时任总理各国事务衙门章京。因参与戊戌百日维新,清德宗以特旨与康有为同日召见。政变后而被革职——笔者注)后侨居上海,入教育界。旋入商务印书馆,为商”。就我的理解,之所以要讲明家庭出身和本人成份,无非是开宗明义,要人交待清楚自己的阶级属性和阶级立场,以备组织甄别。张老这样填报,显然并不符合要求,也说明他不解其意。如今,随着时代的变迁,上述两项内容在表格中已经逐渐作古。但它所遗留的历史影响却很难彻底从人们头脑中根除。

关于“宗教”

张老写道:“无。幼读儒书,世人每称儒教,余以为非是”。一般来说,这一有关信仰的问项在后来的表格中是没有的,取而代之的就是“政治面貌”。个中的原因不言自明。问题在于,我们在填写“政治面貌”时,很少能像张老那样明确地填“无”(无党派),并说明其中的缘由。更令人费解的是,如果是没有政党归属的话,那往往就会要注明“群众”。这个“群众”和政治倾向与思想信仰又有什么关系呢?“群众”这个说法真是值得我们认真反思一下。

关于“文化程度”

对此,张老只写了一句:“稍能做普通旧式诗文”。今天看来,这样表示自己的文化程度,着实令人诧异。不过,我倒是很看中并敬佩张老的这种坦然。他确实是在自谦地回答自己对文化理解和文字应用的水平。事实上,仅就语言文字能力和写作水平而言,他的文言与白话俱佳,长于各种体裁的写作,其诗文作品可谓雅俗共赏。从这里,足见老一辈知识人对文化所抱有的认知态度是何等审慎啊!倒是今天这类表格中出现的用“大学本科”、“研究生”来标明文化程度,凸显出其表达的模糊性、不确定性。这恐怕也是中国语言功能某种缺失的体现。其实,更准确地说,这应是指“受教育程度”,而完全不是“文化程度”。

关于“参加革命及现在的经济状况”

张老写道:“解放前已辞去商务印书馆职务,仅充董事,以鬻文卖字维持生活,今仍卖字,然甚微矣。持有商务印书馆股票,在人民银行存有□存款人民币。”(“□”处原表为空白——笔者注)这一项似乎是很难为张老了,他从戊戌维新进入官场,被逐出后便从学、从商,与革命没有发生任何联系。倒是对自己的经济状况他说得实在,一介书生,以“卖字”为生。放到今天,要说明自己的经济情况,多用具体数字来表达,工资、奖金,等等。但手中持有的股票情况,又有谁在表格中能给说清楚呢?

关于“有何重要的社会关系”

张老第一个填的是“安徽人胡适”。他不合时宜地将胡适褒奖一番:“初见其文字勇于提倡白话文,居亲丧不为习俗所诱。余颇重其为人。在上海居同里闬,衡宇相望,时相过从。后入京任北京大学校长,音书不断。解放前将去美,勖以研究学术,异日回国,仍可有所匡助”。要知道,此时的胡适已是被批判、声讨之对象,张老能凭着良心来证明他们的关系,的确是需要有很大勇气的。更何况,他还敢直言其学术日后“仍可有所匡助”的话,是不为势力所动,率真地表明了自己的基本态度。

关于“何时何地因何受过何种奖励何种处分”

这是表中最有意思的一项。张老如实作答:“在前清参加一八九八戊戌维新,八月政变,西太后训政,德宗囚,余受革职永不叙用处分。不意四年后又开复原官,且擢我员外郎”。应该说,他这样填报的确是历史事实,但如此将不同时空条件下发生的问题放在一起,多少显得有些滑稽。不过,这不是问题的关键,这里我们需要了解和思考的倒是在奖励和处分背后隐含的又是什么?

关于“有何著作及发明”

张老自述:“发明何敢言?仅仅写成几本小书而已。”而对自己的著作,张老均有直白的自评。如“《校史随笔》,一知半解,于史学无涉也”。“《中华民族的人格》,鉴于当时殷汝骊(耕?)(应为殷汝耕,殷汝骊为其兄。1935年,殷汝耕公开与日本侵略者相勾结,使冀东非军事区成为日本严密控制的势力范围。他联合冀东各地亲日分子攻击南京政府内外政策,要求实现‘华北自治’。后出任日本扶植的冀东防共自治政府和汪伪政权要职。1947年12月,经审判,殷汝耕被处决——笔者注)之冀东独立,痛吾国人格堕地。正在校史,愤而作此”。《宝礼堂宋本书录》、《涵芬楼烬余书录》二种,“不过写的书账,不敢言著作也”。而且竟对出版的“日期全无记忆”。至于说自己的专业技术,他也只是坦陈:“略知印刷业大概情形及所谓版本目录之学”。说到工作及其志向,他则实事求是,“暮年久病,焉能工作?即有志愿,亦空言徒托已”。字里行间无处不透露出张老平和心境中的谦逊与洒脱,看不到一点儿功利与骄躁。我想,这也许就是他与今人最大的区别吧!

关于“何年月至何年月,在何地何机关(团体),任何职务”

在表中,张老写得最多的是他的文化教育经历。这一点,我并不感到惊讶。例如:“一八九六年(记不真确),与陈昭常、夏偕复等在北京创立通艺学堂,习英文、算学。京官子弟来学者甚众”。“一八九八年,参加戊戌百日维新。清德宗以特旨与康有为同日召见。是年八月政变,革职,到上海,在南洋公学译书院任事”。“一九二年,入上海商务印书馆,任编译所事务……至一九九年(此处回忆有误——笔者注),辞经理,改任董事,以至于今”。“一九六年,清学部奏请开复原官,调入该部参事厅行走。又由外务部奏调开办储才馆,派充总调。因与唐绍仪意见不协,辞职南返”。“一九四八年,国民党政府推余为中央研究院院士。九月,在南京开第一次院士会议,被邀出席”。“一九四九年,中央人民政府召开政治协商会议,被邀出席。又任全国委员会委员”。

从张老择要记述的经历中,我揣摩到他内心的清高与孤傲。自参与戊戌维新被革职后,他显然就抱定了远离官场的信念,不与官僚为伍,即使是官至学部副大臣的诱惑,他也不为所动。他的这种情怀,我在他的“挽章太炎联”中得到印证。“无意求官,问天下英雄能不入彀者有几辈;以身试法,为我国言论力争自由之第一人”(参见《中华民族的人格》[附:张元济抗日战争时期著作选辑],第59页,辽宁教育出版社2003年版)。确实,只有无欲无求,才敢于为民请命、为群奉献、为国献身!张老真是以太炎为楷模,为弘扬、传承民族文化事业而倾注了全力。他在“教育救国”和“学术救国”的道路上走得是那样坚实,赢得了世人的崇敬。他的职务乃至经历其实并不需要找人来证明,因为历史已经做出了公正的评判。

从这样一份原本并不起眼儿的干部“履历表”,我读出了历史的厚重与沧桑,读出了智者的境界与尊严,更仰慕菊生老(张元济,号菊生)那崇高而独特的人格精神!

中共北平建政之初,毛泽东即主动请张元济共叙

(作者为北京行政学院教授,本文原载于《北京日报》)

京ICP备05007371号|京ICP证150832号|![]() 京公网安备 11010102001884号 版权所有 2004 商务印书馆

京公网安备 11010102001884号 版权所有 2004 商务印书馆

地址: 北京王府井大街36号|邮编:100710|E-mail: bainianziyuan@cp.com.cn

产品隐私权声明 本公司法律顾问: 大成律师事务所曾波律师