关联图书

-

破产书商札记¥68.00

王强谈《破产书商札记》与大众阅读时代

《破产书商札记》(商务印书馆2022年出版)

王强,北京大学英语语言文学学士,纽约州立大学计算机科学硕士,新东方联合创始人,真格基金联合创始人,牛津大学哈里斯·曼彻斯特学院基石院士,资深西文书蠹,藏书家。著有《读书毁了我》《书蠹牛津消夏记》等。近日,王强翻译的英国人威廉·扬·达泠所著《破产书商札记》由商务印书馆出版。《上海书评》专访了王强,请他谈谈这本书及其背后的大众阅读时代。

《破产书商札记》(The Private Papers of a Bankrupt Bookseller)和它的作者威廉·扬·达泠(Sir William Y. Darling)在中文世界鲜有人知。您是怎么留意到这本书并动念将其翻译出来的?

王强:威廉·扬·达泠不是个大作家,也不是有名的社会活动家,换言之,他并非明星意义上的名人,但他无疑是个饱学之士。达泠的《破产书商札记》营造了一个经营旧书店的氛围,涉及许多经典作家,在上世纪三十年代一经推出,便被欧美的旧书店经营者奉为书话类必备书,他们自己时常查阅,也向到访的读者推荐。通常这本书不会在主流书店里出现,但伦敦或纽约的旧书店几乎每家都有一两本它的初版本。记得我最早买到这本书是1988年前后,在曼哈顿的思存书店(Strand Book Store)二楼珍本部。因为它当初系佚名出版,在互联网尚不发达的情况下,我并不清楚它有没有一个实际作者。直到九十年代,我才通过互联网查到这本书的原作者威廉·扬·达泠,是实有其人的。

《破产书商札记》初版本

达泠爵士1885年出生于英国卡莱尔,参加了两次世界大战和爱尔兰独立战争,担任过英国下院议员以及苏格兰皇家银行董事,管理过家族的纺织品公司,1962年辞世。他在1931年11月出版《破产书商札记》和1938年出版续编《破产书商再开口》(The Bankrupt Bookseller Speaks Again)时均未署名。两部书问世之间的1933年1月,他仍佚名出版了一部假托伦敦西区邦德街女性衣装商查尔斯·卡弗斯绅士的日记摘编《一个女性衣装商的日记摘编》(Hades! The Ladies!: Being Extracts from the Diary of a Draper, Charles Cavers, Esquire Late of Bond Street West)。此外,他在1952年还出版了自传《在我看来如此》(So It Looks to Me),回顾他和平与战争轮替的多姿多彩的人生。

威廉·扬·达泠,摄于1947年。

您说此书是“‘个人风格’极为凸显的‘文体’之作”,这如何决定了您对翻译策略的选择?

王强:这本书既然是一部虚构之作,相比纪实类的书店经营实录,它的一大好处是有一个精心设计的架构。这个架构满足了两个前提:一是它对书店经营的描述务必内行,是对经营实录的仿写,二是叙述者破产书商这个人物必须立体丰满,满足关于人物设定的里里外外。按照达泠的预设,这位书商参加过一次世界大战,头部中过弹片,所以他神叨叨,性格孤僻,和现实有些格格不入,但是他又对书,对由书引发的关于美、抑郁、生命的问题有深入的思考。《破产书商札记》虽然篇幅不大,却是我见过的除劳伦斯·斯特恩(Laurence Sterne)的《多情客游记》(A Sentimental Journey)之外使用破折号最多的书了。这么做的意图,显然是为了阻断正式叙事的流畅性,“自然”地安排插入语和倒装语序,反映叙述者意识的跳跃,由断片式的闪回呈现他的沉思状态。

因此,我翻译时只能戴着镣铐跳舞,控制住自己汉语流畅表达的欲望,控制对原文行文风格(如破折号的结构、插入语的位置、标点的某些用法、用词的时代感)的随意理顺。其实这也不光是贴近达泠写作文体的问题,如果只是翻译一个文字讲究的作家,译本的目标语言依然可以做很多变通,而对于《破产书商》,更关键的是译文要符合作者对人物的设定。至少我不能越俎代庖把一个正常清晰的逻辑强加在这个人物身上,而要时刻牢记,他是病态的、耽于幻想的,他的表达是一个受过伤的、紊乱的大脑思维的产物。因此,我作为翻译者的任务,便是尽可能“纯粹”地保留住原作叙述上属于这一特殊叙述者的个人色彩,以及此著发表时的异域的时代感,避免自由地将其同化为市面上为今日读者轻松消费而制造出来的、快餐式的关于书的书。

本书的标题明示了它的文类——“private papers”。您说这指的是一个人不为发表或尚未发表而作为个人档案留存的信札、日记、札记、备忘录、回忆录、文稿等,所以将其译为“札记”。能谈谈这一文类的渊源,以及达泠所隶属的文学传统吗?

王强:达泠的文类当然不是他完全独创的。他在自传里说,他是一个“零碎的写作者”,是英国散文家、“纯正英语学会”创始人史密斯(Logan Pearsall Smith)的《零碎集》(Trivia)的效仿者,是徐志摩极为推崇的、新西兰出生的英国短篇小说大家曼斯菲尔德(Katherine Mansfield)的仰慕者。他承认,《破产书商》的风格是英国博物学家卡明斯(Bruce Frederick Cummings)的《失意者日志》(The Journal of a Disappointed Man),英国小说家、散文家吉辛(George Gissing)《四季随笔》(The Private Papers of Henry Ryecroft),以及英国记者斯彭德(J. A. Spender)的《巴克肖特月旦集体》(The Comments of Bagshot)的混合。达泠在《一个女性衣装商的日记摘编》里还提到,艺术家格罗史密斯(George Grossmith and Weedon Grossmith)的虚构作品《小人物日记》(The Diary of a Nobody)是他的枕边书(钱锺书将这本书“叹为奇作”)。这里提到的几种书,从文体角度看都是散记的形式。

吉辛,绘于1901年。

在西方,散文(essay)的传统由来已久。从十八世纪末的《观察家》、兰姆(Charles Lamb)等人开始,文章就是絮絮叨叨的,直到二十世纪初伍尔夫的《普通读者》《普通读者二集》《自己的房间》,都是一种札记式的文学随笔。但伍尔夫的随笔又是严肃的文学批评,体现了她的理论视野和审美趣味,信手之间就把整个英国文学传统勾勒了出来,形成了一个新的文学史写法。属于这一传统的作者都是通过散来写全,通过点来写面,通过单一的维度来写多维,通过虚构来抵达真实。这样的写法也意味着他们都把自我压到很低的状态,并借此赢得了对社会、现实、周遭人事评点的资格。格罗史密斯笔下的人物声称自己什么都不是,吉辛笔下的赖克罗夫特最后到乡下当了隐士,巴克肖特认为自己不是有大成的人,破产书商更是一个失败者,而低姿态恰恰是他们从事批评的出发点。达泠来自这一传统,他的与众不同之处在于,他聚焦在以售书为核心的场景,并把对人生的思考通过阅读史展示了出来。

《小人物日记》初版本

《破产书商札记》的开头有个有趣的“引言”设定:这部书稿是由书商的邻人“女性衣装商”发现并促成出版的。但在现实中,情况恰恰相反,《破产书商札记》的作者达泠年轻时打理的“女性百货用品商店”隔壁那家书店宣告破产,达泠决定将其购下。而在书的正文,破产书商对他这位邻人还颇有微词:“卖女性衣装的提供不了‘哪怕是一件灵魂所必需的’。”您怎么看这颇有反讽意味的设置?

王强:我觉得恰恰因为是虚构,达泠才有意这么设计。他通过书稿“出版商”和书页“发现者”这类陌生化的、能产生间离效果的文学装置,试图使一个虚构的文本呈现某种真实性。凭借这些巧妙的进入,他为读者在阅读正文的“档案”前做好了心理准备。女性衣装商和破产书商的关系非常微妙,他们本是生活中的对头,彼此讽刺挖苦。后来衣装商发现了已故书商的遗稿,读到里面不少臧否自己的文字,他本想借写引言的机会做一番辩解,还自己为人的清白,但他没有这么做。他没有明言的是,他有修改这些文字的特权。但按照“出版商”的说法,这些书页“虽经排序却未予编辑”,是按原稿出版的。我们读到这里,当然会感佩女性衣装商的胸怀,并对这两个人物心生敬畏,仿佛此后读到的每个字都确乎来自一个真实存在的破产书商,尽管一切都是无中生有的虚构。

破产书商在《引言》后的第一篇札记《成就》里即提出了某种关于书的本体论:书籍不只是对生活的誊写而已,它们就是“生活”本身。他赋予这种理解以宗教解释:因为“太初有道”。纵观全书,基督教的词汇、比喻随处可见。您能谈谈这本书的基督教因素吗?

王强:我们很容易理解,在英格兰或苏格兰这样的地方,基督教文化根深蒂固。当然,破产书商也承认宗教在世俗时代的失落:“《每日新闻》与《每日邮报》里的凡尘世界我们日复一日已应接不暇,哪还有工夫思考来世生活的每一天。”但当他忆起“年轻时美妙的礼拜天阅读”,他更欣慰于宗教对他自己、对西方人的构成性意义:“一个一读再读他《圣经》的人,那一辈子不离他《圣经》而过活的人,会是一个有教养的人。他不一定非是基督徒,但他将知悉人的心灵并且隐约捕捉到或许是属于生命的某种意义——横竖那是一种意义。”

不过,我想达泠之所以在全书各处都不经意诉诸宗教视角,主要还是为了凸显阅读和书籍的严肃性、神圣性。破产书商开篇即把书铺称为他的“上帝之圣岗”,他多次自比圣女贞德(他们都有幻听),未必是为自诩基督教信徒,他毋宁是把售书作为一种天职:“我是一个播种者。我的田野是人们的心田。我的种籽是这些书籍。”或许在他内心深处有两个声音在不断打架,面对外面世界的诱惑,是否要坚守这个貌似不值得的职业选择?唯有为自己的事业找到基石,将其神圣化,使自己信仰这份工作,皈依这份使命,他才有足够的心理定力和耐心坚持下去——“我独自一人待在我的书室,就像一位僧侣寂寞地待在他的修道室”。

破产书商最终以自杀的方式结束了人生,您如何看这一结局?它有象征意味吗?其实从全书后半程的《关于自杀的札记》《关于自杀的札记之补笔》《延缓处决》《当我死的时候》诸篇已不难看出,破产书商的脑子里始终有自杀的念头。而真正到了终结的时刻,他却引用了莎士比亚的台词:“在我心中有着不朽的渴望……”这种渴望是否与他对书籍传诸万世的期待相呼应?

王强:达泠在现实生活中几乎是一种养尊处优的状态,家族生意非常成功,政治和军事地位也不低,又是爵士,但两次世界大战的经历使他深受触动,让他开始思考人生的无常、短暂和不朽。不论是达泠本人,还是他笔下的破产书商,都在战争中受过伤,和死神擦肩而过,有过从炮弹坑里死里逃生的窘态,因而对于他们和平时期的生活来说,死亡就像梦魇一样,成了人生挥之不去的一部分。《破产书商札记》里有好几个地方都谈到死亡和死亡的迫近,但换个角度看,他也在探讨生存的意义:“我对生命从来一无所求——就我而言它是一个不请自来的恩典,自从它被赋予了我之后,我就一直是磨难不断。”“生命就这样从我这肉体里逝去,而它曾是那么奇怪地将其气息呼入这一肉体。死就死吧。”我在译序里引了卡夫卡的话,“生命的意义正在于它会结束”,这话就像是为达泠的破产书商特意说出来的。在人生的所有不确定性中,只有死亡是唯一确定的,即使你相信灵魂转世,死亡也是一个重要的节点。

达泠像,绘于1940年代。

作为书,作为虚构,这本《札记》必须有一个结局。达泠把破产书商的结局设计为以开煤气自尽的方式结束生命,这在前面的篇章里已有铺垫。比如在《再谈传记》里,破产书商表示如果说将来有人要写自己的传记,“我要让他把我写成一个惨兮兮的人物。传记里哀婉动人的东西比起欢乐来存在得更加长久。世世代代有哪些喜剧性人物流传了下来?”褒悲剧而贬喜剧,认为悲剧才能真正净化灵魂,这样的态度可以上溯到亚里士多德的《诗学》。又比如对自杀的看法,大部分人认为自杀者是没有男子气概的,“懦弱的人爬向死亡,勇敢的人继续活着”,破产书商却不敢苟同,因为继续活着的人“兴许还是一个贪恋之人”,自杀者则不再留恋不该留恋的人生,不愿苟延残喘,从而获得了一种尊严感。“自杀最终对生命的燕飨说:‘够了。’”

最后,破产书商的结局也暗示了卖书行业的艰辛。“不会再挨门挨户兜售书籍了。不会再另觅另一份差事了。明天一早不用去造访银行了。”书商从不会很富有,反而总是捉襟见肘,债台高筑,却为了一种最不具有变现性的商品,为了意义和价值的传播倾其所有。或许正因为“卖书乃是商业浪漫故事的核心”,因为这位书商“在他那一行里是个优秀之人”,他并非一心只为逐利的物的载体,他有“收藏家的禀性”,把书视为“选民”“孩子”“暂时贮藏起来的无限”,“只要同我任何一个宝贝分离我都会感到一次情感的阵痛”,他才有了窘迫幻灭的人生。被债主逼到彻底无望而走上绝路,达泠的设定既是他自己人生哲学的总结,也昭示了从事这个行业的人的宿命:他们总在物质和精神之间纠结,在生存和毁灭之间抉择,在渺小和伟大之间挣扎。

所以到这本书最后一篇《终结》的时候,破产书商实际上对死亡已经想得非常透彻:“在我这是死得其时之时。一切已准备就绪。”全书最后以“Peace, Peace.”结尾。根据1947年《破产书商》两卷合订本,这两个词与前句莎士比亚《安东尼与克莉奥佩特拉》引文放在了同一层次的引号中,为克莉奥佩特拉对毒蛇所说,可译为“安静,安静”或“别吱声,别吱声”。但我所据的1932年修订版,将此二词单独放入引号并另行分段,似乎是某种对自己的另类安慰。我从《圣经》中得到了一些翻译的启迪。《旧约·耶肋米亚》有这么一句:“从先知到司祭,都欺诈行事,草率治疗我人民的疮痍说:‘好了,好了!’其实却没有好。”面对死亡到来,对于赴死的破产书商,这两重理解均意味深长,但我还是选择将最后两个词译为“好了,好了”——一切都做好准备了。《终结》这篇,修订版的篇幅仅为第一版的五分之一,成为达泠全书修改最多的地方。他把初版《终结》篇大量谈论日常生活的文字果断删去,而直奔死亡主题,更浓缩地体现了书商最后对生死意义的哲学思考。我认为如此修订颇具匠心。

《破产书商札记》专门讨论了以下书籍类型:诗歌选集、美国人的书、饮食之书、旅行之书、传记、宗教之书、儿童书、战争之书、行业之书、插图之书、自我提升之书。显然这样分类是经过慎重思考,并有所排斥的,呈现了作者的阅读史面貌。您怎么看达泠的选择?

王强:《破产书商札记》谈论的书籍及其对书所做的分类,与十九世纪末、二十世纪初兴起的新的阅读运动,以及平装本、廉价重印文库本的普及,有十分密切的关系。在彼时西方,随着工业化的深入,受教育人数激增,产生了真正的所谓面向大众的阅读运动,出版商和教育工作者都以为新时代的公民提供充足的知识储备为己任。需要多少知识的熏陶,一个现代人才足以立身传统,应对现实,发现未来?于是,出版意义上的“library”的概念应运而生。“library”不仅是高雅学术殿堂里藏书的地方,它还是适应若干特定阶级读者,由一家出版社发行、性质类似、装订相同的一套书。进入二十世纪后,以英国的“人人文库”(Everyman’s Library)和美国的“现代文库”(Modern Library)为代表,这类文库和丛书如雨后春笋般涌现,《破产书商札记》里提到的“世界经典丛书”(World’s Classics Series)、 “旅行者文库”(Travellers’ Library)、“大众美术文库”(The Popular Library of Art)、“现代知识家庭大学文库”(Home University Library of Modern Knowledge)皆属此类。这些文库对知识的理解是比较接近的,所收之书以历史、哲学、文学为主,还有对古典作家的翻译,再加上一些科学著作和传记,从中我们可以清晰看到当时人们认为的培养一个完整人格所需的知识图谱。达泠在《破产书商札记》对于其涉猎图书和自我阅读类别的展示,也有同样的意义。

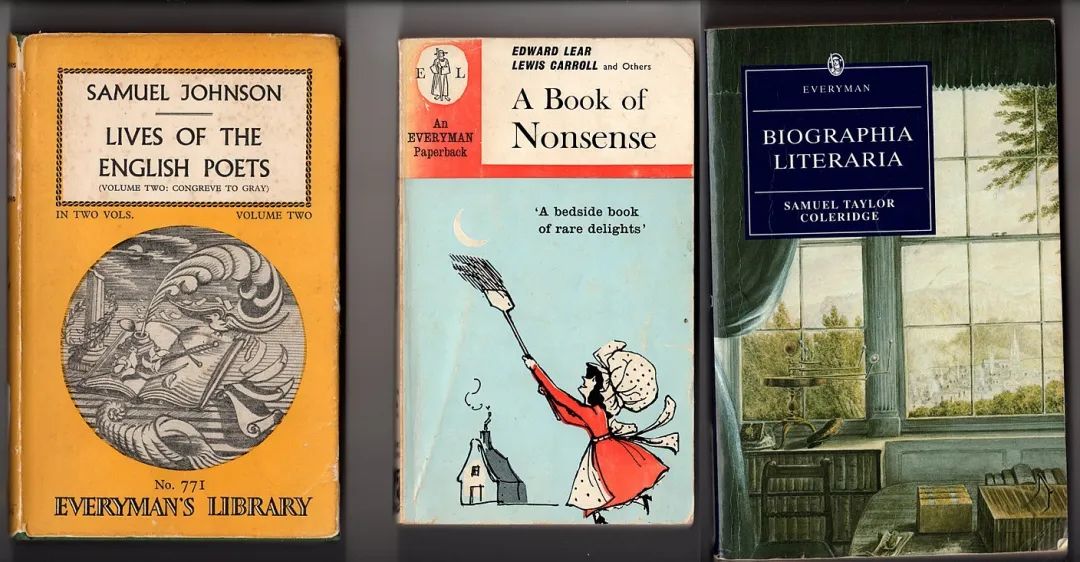

“人人文库”不同时期的封面

我们不难发现,破产书商对自己的工作与知识传播、人格培养的关系是有自觉意识的。他引用吉本的话,“凡超越庸常水平者均受过两种教育:第一种来自他的老师;第二种——更涉及个人也更重要——来自他自己”,进而评价道,“我们书商所提供的正是这第二种教育,而得到这一教育的欲望——愿它经久不衰——就躲在对自我提升之书的需求的背后”。“对于那些十四岁上下的男孩子”,他“赞成给他们传记读”,因为“我们曾经是猴子,而我们现在依然是猴子——喜欢模仿的动物;当我们尚处在年纪轻轻之际,让我们把最优秀的楷模放到我们面前”。

我们还能感受到破产书商经常处在两难之中。一方面他也知道“应当留下公众想要的任何书”,“我是一个卖书的,不是一个审查官”,更不是“书籍的判官”(Judge of Books),但另一方面,他总情不自禁“想让我的顾客们——孩子们也好成人们也罢——阅读我所喜欢的书”,“在这些事情上我就是教宗”,对于“品位低劣”的书,“我是断不会将它传下去的”。甚至在《体面书商不会留下来的书》里他坦言,他费力气把“一个年轻人应该知道什么”丛书中的两卷给烧掉了。他认为“它们发出了恶臭”,“它们就不该写出来”,因为“没有任何内容是一个年轻人不该知道的”。作为一个体面的书商,他为将这两册书从流通中撤了出来而感到自豪。在这个充满悖论的烧书行为中,我们看到了上个世纪初叶人类对于新知的狂热。

您能简单介绍一下《破产书商札记》里涉及的这些文库吗?

王强:达泠在《诗歌选集购买者》提到的“人人文库书系”(Everyman Series),即著名的Everyman’s Library。这是1906至1978年间由出版商伦敦“登特”/纽约“达顿”(J. M. Dent & Sons/ E. P. Dutton)策划出版的经典重印书系。书系中单册作品的序列编号为1到1000,编号1是1906年出版的鲍斯威尔(James Boswell)的《约翰生传》(Life of Johnson),编号1000则是迟至1956年方出版的亚里士多德的《形而上学》。“人人文库”以色彩纷呈的纸板包布面精装,版式设计与印装令人眼亮,选目精良,开本袖珍便于携带阅读,因而一经推出即成为各种丛书、文库竞相模仿的标杆。钱锺书《管锥编》援引的“人人文库”书籍有二十一种之多。1991年,美国诺夫(Knopf)及其英国分支出版社接手,以全新的版式和开本重新推出了该文库。

《美国人与他们的书》提到的“世界经典丛书”,最初由伦敦出版商格兰特·理查兹(Grant Richards)于1901年推出,1905年牛津大学出版社接手。丛书以布面精装的袖珍本发行,收入“英语里最著名的作品”,包括诗歌、小说、戏剧、散文及古希腊、古罗马作家作品的英译,每种书的序言多出自当时名家之手。该丛书现称“牛津世界经典”(Oxford World’s Classics)。

“世界经典丛书”平装本封面

《蓝色的书》提到了“旅行者文库”和“大众美术文库”。前者由英国出版商开普(Jonathan Cape)主导,自1926年起至1939年止,出书二百十五种。文库每册袖珍本以蓝色布面精装,仅出现于书脊的书题和作品名烫金,纸质书衣颜色为中国黄。该文库虽以“旅行者”为名,但所收入之虚构与非虚构作品多与旅行无关。《蓝色的书》里提到的毛姆的《月亮与六便士》乃文库的第九十一种,于1927年收入。另外,“旅行者文库”于1936年出版的第二百十四种书,正是《破产书商札记》。

“大众美术文库”由创建于1898年的达克沃斯出版社(Gerald Duckworth and Company)出版。在1920年代该出版社麾下的作家包括契诃夫、亨利·詹姆斯、D. H. 劳伦斯,以及创办人达克沃斯同父异母妹妹弗吉尼亚·伍尔夫。达克沃斯出版了很多套著名的文库和丛书,包括“艺术文库”(The Library of Art)、“绘画大师丛书”(Masters of Painting)、“读者文库”(Reader’s Library)、“现代戏剧丛书”(Modern Plays)。

本书的中译本是一个有着很深译者烙印的文本,首先这是一个选译本,其次注释均为译者注,且篇幅不小。您说您“出注的出发点在于其是否具有‘爱书人的视角’”,该如何理解?

王强:我的译本选译了原书七十七篇札记中的近五十篇。我选择的标准是主题与书相关,剔除了一些纯粹属于时政观察,如讨论英国选举的篇目,我觉得它们对今天的中国读者而言过于陌生。至于注释,首先达泠正文中有大量引文,基本不给出处,我便通过脚注提供了出处。而所谓“爱书人的视角”,主要指我根据自己三十多年的收藏经验,从书目学、收藏史、阅读史的角度所做的注释。比如注“人人文库”时,我介绍了独一无二的“伯顿版”:英国男星理查德·伯顿嗜书如命,能倒背莎士比亚十四行诗,整段背诵乔伊斯《尤利西斯》的开头。伯顿四十岁生日之际,他当时的妻子、“埃及艳后”伊丽莎白·泰勒送给他一套完整的“人人文库”作为礼物,实现了他的儿时梦想。这套书以小牛皮全皮装帧,皮面颜色依著作类别而不同,装帧商为配齐文库并完成整体装帧就花了五年时间。

理查德·伯顿和伊丽莎白·泰勒在《春风无限恨》(The Sandpiper)片场,1965年。伯顿即将步入四十岁。

达泠是一个坚定的经典趣味践行者,他书里涉及的多为十八世纪到二十世纪初的作家,而我的收藏主要集中在十八世纪后半叶到二十世纪中叶的文学经典的初版本,所以我们的爱好高度重叠。他提到的不少作家,比如卡莱尔、塞缪尔·约翰逊,我都有全集。正因为大部分书是我经眼过的藏品,我有实物为佐证,在注释中便能给予精准的描述。比如专涉书话的“爱书人文库”(The Book Lover’s Library,1886-1902),我能仔细注出它有哪三种版式。而全集的收藏,则能让我相对容易地为一些重要作家的被文学史忽略的作品出注。我甚至在注释里节译了不少过去没有汉译的诗歌,为感兴趣的读者提供延伸阅读。总之,我尽量避免只注一些常识,尽量提供一些在词典、互联网、文学史上不能轻易找到的信息。我希望我的注释能成为以经典作品为主线的文学史的有力补充。

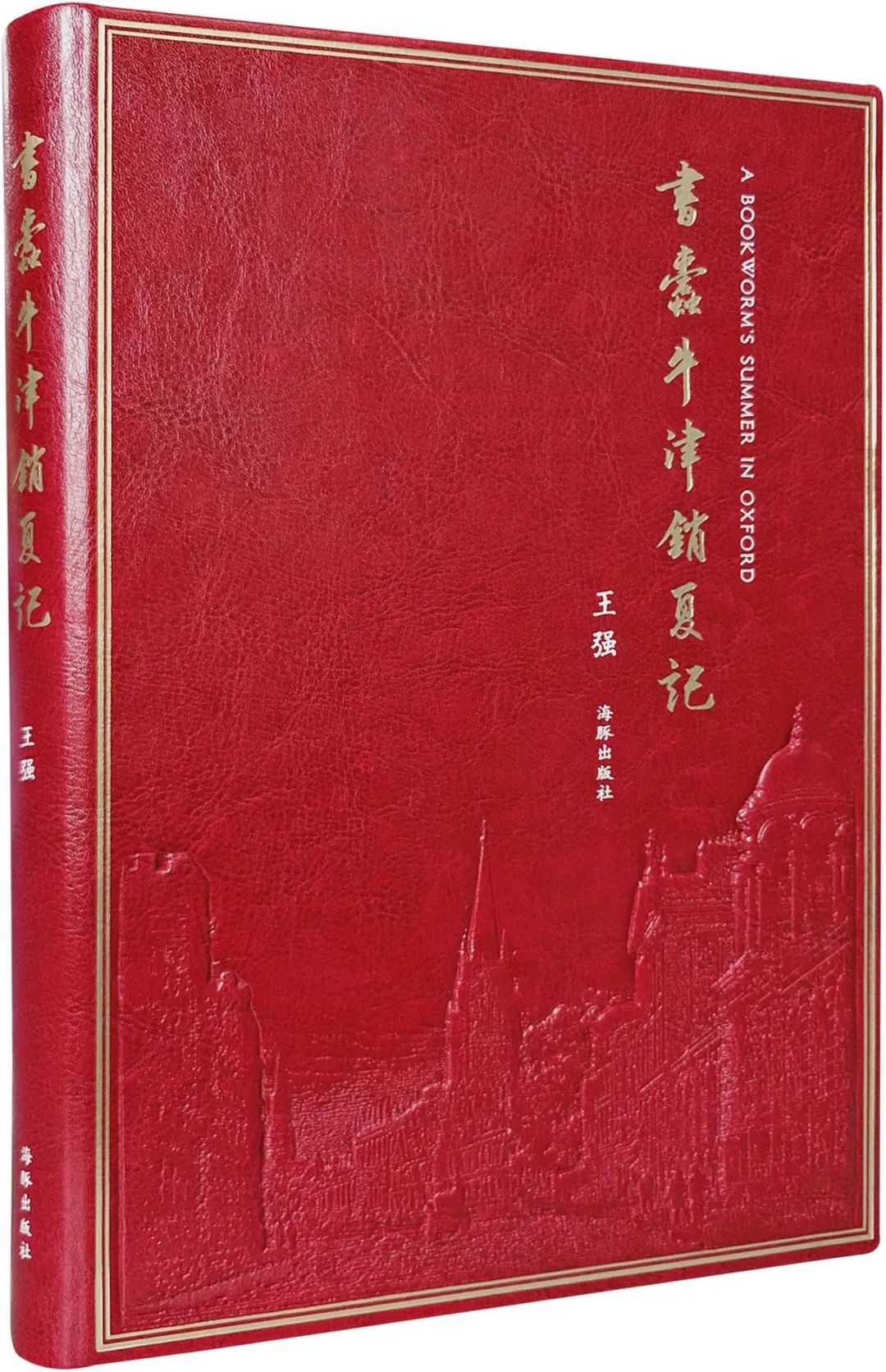

《书蠹牛津消夏记》,王强著,海豚出版社,2016年9月出版,270页,148.00元

在破产书商看来,“买书竟然为的是它们装帧的颜色”是“何其荒唐的想法”。他对书籍装帧的不屑似乎与您大相径庭?

王强:确实,破产书商不太在意书籍装帧。这也在情理之中,他是一个经济拮据的二手书商,并不从事豪华古本经营,他心心念念的是赤裸真相(naked truth),而非花里胡哨的外观。这方面我和他的看法还是有区别的,我认为装帧值得去研究和欣赏,它是西方书籍出版史一个不可分割的组成部分。我们知道,十九世纪以前的书都是印装分离的,印完以后就简单包一个纸皮,购书者须自行找皮匠或装帧师装订。如果你读恺蒂翻译的约翰·卡特(John Carter)的《藏书ABC》(ABC for Book Collectors),会惊叹于其中所收藏书和书目技术术语有七百余个之多,西方围绕书品、装帧、版本、拍卖、复刻和赝品、稀有性等主题的讨论竟达如此系统的程度,可见相关实践在几个世纪来已开展得相当成熟。这期间,西方的装帧风格也经历了巨大变迁,从最早的功能性、保护性装帧,到后来装帧艺术家和作家对话,艺术性日渐凸显,再到当代的一些装帧行为开始“喧宾夺主”,把书仅作为艺术展示的基底,甚至与书分离,解构书。在很大程度上,装帧是一个时代的经济状况、文学趣味、艺术观念、书法风格、材料技术、出版业态的缩影。

《藏书ABC》,[英]约翰·卡特著,[英]尼古拉斯·巴克、西姆兰·撒达尼修订,余彬、恺蒂译,译林出版社|草鹭文化,2022年1月出版,540页,128.00元

尽管如今电子阅读大行其道,我始终认为纸质出版物仍有不可替代的价值。版式的不同,字体的不同,美工的不同,造就的文本意义是有差别的,并非千篇一律的电子化文本可一笔勾销。况且,翻阅纸质书对我来说还有疗治的作用,它让我从习以为常的屏幕中抽身而出,改换天地。试想如果你在办公室八小时面对屏幕,回家后继续打开屏幕,即便读的是工作之外的书,你并没有离开同一现场,这从生理角度来说,也是不健康的。

您八年前接受《上海书评》采访,谈了海外访书经历。如今在互联网冲击和疫情重创下,那些您喜爱的书店和书商的命运有没有变化?

王强:最近两年由于疫情关系,我没法旅行,最新情况也了解得有限。但两年前我再去我所喜爱的旧书店,发现倒闭的不多。店员告诉我,其实互联网是有助于销售的。过去他们把仓库和店面合二为一,如今实体店几乎就是仓库,网店则成了真正的店铺。换言之,当地人可能已经不太逛书店了,但是通过互联网,尤其是AbeBooks这样的平台,旧书触达了全球受众。一些旧书店的生意不仅没有萎缩,还有了长足的进步。这让我非常欣慰。当然如果书店本身规模小,书源比较薄弱,生存下去也很艰难。不过我八年前采访里提到的几家曼哈顿的书店至今都没倒闭,思存书店因为疫情差点要倒,好像纽约的老客户们集资又把它救活了。

思存书店

- 大转型时代的七大社会心理问题2022-08-17

- “通读”并“读懂” ——《乡土中国》整本书阅读策略2022-03-23

- 张安群: 整本阅读《红楼梦》到底是读什么?2022-01-25

- 孙祎萌 见字如见面 书缘即人缘——《我为他们照过相》编辑札记2017-11-29

- 谭宇宏 《安逸时代的终结》 奥地利前副总理的改革呼吁2015-01-23

京ICP备05007371号|京ICP证150832号|![]() 京公网安备 11010102001884号 版权所有 2004 商务印书馆

京公网安备 11010102001884号 版权所有 2004 商务印书馆

地址: 北京王府井大街36号|邮编:100710|E-mail: bainianziyuan@cp.com.cn

产品隐私权声明 本公司法律顾问: 大成律师事务所曾波律师