显示全部编辑推荐

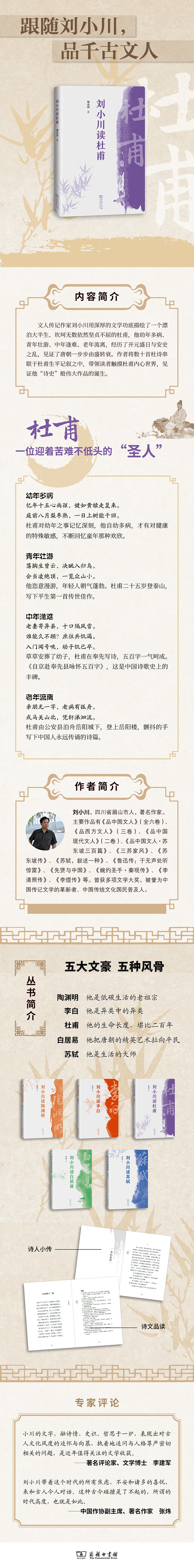

文人传记作家刘小川新作。品杜诗浑阔意境,读懂一个迎着苦难不低头的“圣人”。

相关推荐:

小川的文字,融诗情、史识、哲思于一炉,表现出对古人文化风度的追怀与向慕,执着地追问与人格尊严密切相关的问题,是近年值得关注的文学收获。

——著名评论家、文学博士李建军

刘小川带着这个时代的所有焦虑、不安和诸多的喜悦,来和古人今人对话。这种古今碰撞是了不起的,所谓的时代高度,也就是如此。

——中国作协副主席、著名作家张炜

文人传记作家刘小川新作,用文学语言解读诗圣杜甫与其诗史般的文字。

刘小川以现代视角讲述杜甫,解读这位苦闷潦倒了大半生的瘦弱文人何以成为中国诗歌文学史上的巍巍高塔。

杜甫的诗歌,浓缩了生活,构筑了历史,延伸了思考,千百年来被无数文人潜心研读,如今依然值得我们深读细品。