编者按 新冠肺炎疫情发生以来,我们一直惦念、牵挂着身在湖北的我馆作译者、馆史专家。近日,官网与身在武汉的出版史专家、华中师范大学范军教授取得联系,除了对范老师表达诚挚的慰问外,也请他发来了他撰写的文章及面对当下困境的思考。我们从范军教授的研究文章《试述晚清民国时期商务印书馆的编辑制度》一文中节选部分内容,与读者分享,期望对国家文化建设、制度建设有所启迪,有所助益。

晚清民国时期商务印书馆的发展壮大,很大程度上得益于最为先进的现代企业制度,其编辑制度的探索也极有价值。去年国家出版署部署在全国范围开展出版单位“三审三校”制度执行情况的检查,了解出版史上相关编辑制度的来龙去脉或许不无启示。党的十九届四中全会,把建立和完善中国特色社会主义制度建设以及国家治理体系、治理能力现代化提到了更加重要的位置。事实上,小至一家出版企业,中到一个行业,大到整个社会与国家治理,制度的建立与健全都极为关键。有好制度才有好企业,有好制度才有好公民,有好制度才有好社会、好国家。我们党和政府也正在为此而努力探索。

这次从武汉发端,蔓延至全世界的新冠病毒肺炎,也给我们方方面面的制度建设包括出版业提出了新的挑战。奉献给读者诸君的这篇谈民国时期编辑制度建设的旧文,我觉得还有些特殊的现实意义。

范军写于武汉封城第二十五天 2020年2月16日

编辑规范制度:常规与特例

编辑规范制度的发展是一脉相承的。1952年出版总署发布《出版总署关于公营出版社编辑机构及工作制度的规定》,对当代编辑流程做了规范,具体如下。(1)一切采用的书稿应实行编辑初审、编辑部主任复审、总编辑终审和社长批准的编审制度。特别重要的书稿须经专家审查和编委会讨论,并经上级领导机关批准。(2)书稿经批准采用后,由编辑根据审读意见进行加工修改。(3)每一书稿,至少须经四次校对,其中一次由著作人自校。清样复印前须经社长和总编辑检查批准。(4)书稿印刷过程中,出版部门应随时进行检查。[1] 我国当代的编辑规范制度并不是凭空建立的,而是在借鉴以商务印书馆为代表的近现代出版企业编辑规范制度的基础上增删损益而成的。重视企业内部规章制度建设是老商务的光荣传统。张元济“常常戏称自己是制订规章制度的‘专家’。商务印书馆的许多规章条例都是他亲笔起草,亲手创建的。” [2]

1. 教科书编辑制度

商务印书馆的编辑规范制度不是一蹴而就的。张元济主持商务编译所之初,就将编译小学教科书作为编译所的核心业务,但是限于人力、资金尚未充分到位,当时将教科书“外包”给社会人士编译,尚无完善的编辑规范制度,教科书的质量也很不理想。1902年,商务委托蔡元培、蒋维乔编写教科书失败。

有鉴于此,1903年,张元济将教科书“外包制”改为“自产制”,聘请全职编辑专门从事教科书的编纂工作,并制定规范:每种教科书在编撰之前都要先由编译所同人开会商讨具体的编撰原则,逐一确定。外在形式上的“圆桌会议”,内在规范上的“合议制”(或叫“会商制”),切实保证了教科书的编辑质量。老出版家王益认为,这种“合议制”的推行与日本专家小谷重等人加盟商务印书馆编译所教材建设有直接关系。[3] 张元济亲自和高梦旦、蒋维乔、庄俞等组成编写班子,一起执笔、讨论修改,并请有教科书编辑经验的日本专家长尾雨三、小谷重担任顾问。据蒋维乔回忆:编写人员中可“由任何人提出一原则,共认有讨论之价值者,彼此详悉辩论”,“恒有为一原则讨论至半日或终日方决定者”[4]。这种“合议制”涉及的范围,大到编辑体例的确定,课文内容的选择,小到个别字词的斟酌,一幅插图的配置,常常是反复推敲,争论不休,直至大家满意。

表面上看,这只是一种教科书的编纂方式变化,实质上是一种编辑制度的形成和运用,其内核是用规范来确保做到集思广益、精益求精、创造精品。制度保障+学者眼光+工匠精神使得商务教科书编纂水平大幅提高。产品好不好、是否合用最后还是要市场、要使用者检验。“经过几位编者反复斟酌,一再修改,到1904年2月第一本《最新小学国文教科书》终于问世,并打开了销路。几个月内,销售了10数万册。接着各学科的中小学教科书、教学法参考书相继出版,销路一直很好。” [5] 榜样的力量是无穷的。从此之后,“书肆之风气为之一变” [6]。其他出版机构也纷纷仿效商务的教科书编辑制度,在保证质量的基础上又力求形成自己的特点,教科书整体水平明显得到提升。

商务印书馆编译所内景

2. 稿件加工制度

稿件加工制度是编辑基本制度之一。我们可以以一向从学步商务的大东书局的做法中,一窥民国稿件加工制度之究竟。大东的做法是:编辑每编写完一本书稿后,将其交给所长,所长订正后即交付印刷部门出校样,一般书稿校阅三次,最后一次由编撰者校阅;而教科书书稿则需校阅五六次,中间一次以及最后一次由编撰者校阅。编撰者最后一次校阅确认无误,即在校样上签字后交予所长。所长认可后,即递交出版部付印。[7] 一本书的编辑流程和规范大致如此。

到了1934年,商务调整组织结构,原先隶属于生产部的编审委员会从生产部中独立出来,转设为编审部,在编辑流程上,确立了“三审三校”制度,具体为:编译员“协助编审员审查外来书稿”,编审员“分科审查外来书稿及编译员自编书稿”,部长“参酌各编审员之意见,处置外来书稿”[8];一般书稿校阅三次,而教科书书稿则酌情增加校阅次数。商务管理层于1934年制定《编审部暂行办事规则》,对于编译部部长(相当于总编辑)、编审(相当于编辑室主任)、编译员(相当于普通编辑)的职责做了详细的规定:

第六条 部长之执掌如左:

一、参酌各编审员之意见,拟定出版方针及计划;

二、参酌各编审员之意见,处置外来书稿;

三、督察及分配各编译员及助理编译员之工作;

四、按照决定之编译计划,委托馆外编译书籍;

五、督察编译事务股处理事务。

第七条 编审员之职务如左:

一、协助部长拟定出版方针及计划;

二、分科审查外来书稿及编译员自编书稿;

......

五、指导编译员及助理编译员之工作;

......

第八条 编辑之职务如左:

一、编辑各种教科书、参考书或定期刊物;

二、协助编审员整理旧出版物及旧稿;

三、协助编审员审查外来书稿;

四、办理部长分配之工作。[9]

这个“办事规则”其实就是当时商务印书馆编审部的“岗位职责”,其内容当然不只限于书稿审理加工,而是对不同角色人员岗位职责的全面规范。由此我们看到,当代的编辑规范制度在很大程度上是对以商务为代表的近现代出版企业编辑制度的继承和发扬,其文化基因是一种历史的延续。这种完善的制度对于确保书稿水准、提高出版质量、增强企业效益提供了有力的保障。

1915年8月1日,商务印书馆编译所全体同人摄影

1927年商务印书馆编译所同人摄影

3. 编译工作报酬标准

无论是编著(译)合一的老形式,还是编著(译)分离的新形式,制定相应的付酬标准都是必要的。30年代初期王云五在商务推行的科学管理法中,就包含了《编译所编译工作报酬标准试行章程》。这个改革其实是他20年代初期编译所改革的继续和深化,也是他出国考察后的一个直接结果。当时流行的美国人泰勒的“科学管理法”,意在提高工人的劳动生产率,提高企业管理的效率。王云五经过理论学习和实地考察,觉得在商务也有借鉴科学管理法的必要。

1929年11月,商务印书馆总经理鲍咸昌(也是创始人之一)去世。经张元济和高梦旦力荐,董事会通过,由王云五出任总经理。王提出的条件之一是由商务出资让他出国考察企业管理,行期半年。1930年3月7日,王云五从上海出发,历访日本、美国、英国、法国、瑞士、德国、比利时、荷兰、意大利、新加坡、马来西亚等国后,经香港回到上海。他9月上旬正式到任,第一件事就是改组原先的总务处,强化总经理负责制。9月中旬,王云五向商务各级宣布将实行《科学管理法计划》。王云五科学管理法的基本内容实际上包括两个文件,一个是“科学管理法计划”报告,另一个就是“编译所工作报酬标准”。

三万多字的“科学管理法计划”报告,主要内容包括12个子计划,其中主要有:1. 预算制度;2. 成本会计制度;3. 统计制度;4. 工厂合理布局与机器充分利用;5. 岗位分类与新式职工管理;6. 动作研究与节省疲劳;7. 时间研究、劳心工作标准与奖励制度;8. 标准化与简单化;9. 按件计酬制与售货量比较制;10. 改良与健全组织机构;11. 训练员工与管理人员;12. 迅速处理劳资纠纷;13. 改进出版品内容;14. 更新印刷技术。这14个方面的内容涉及面很广,无疑也包括了某些方面对编辑的制度性要求。它总体上是中国民族资产阶级学习西方先进的科学管理过程中的一次探索,带有泰勒制的明显印记。它最初在商务受到了抵制,但在“一 · 二八”之后被王云五或化整为零,或改头换面地逐步实行了。今天来看,它无疑有明显的不足或缺点,但其间科学的成分、合理的因素不仅存在,而且还不少,我们当下的出版企业改革不少理念和举措不正是对八十多年前王云五的呼应吗!

“编译所工作报酬标准”,一方面是王云五对近十年前编译所改革的继续,另一方面也是他的科学管理计划书在编译工作中的具体化。这个标准是把编译工作分为五类:著作、翻译、选辑、校改和审查。其计酬标准大致是:著作和翻译两类分为8级,每千字2—8元;翻译分为5级,每千字0.5—1.5元;选辑分为3级,每千字0.5—1.5元;校改分为6级,每千字分为0.5—2元;审查以时间计算,每小时的定额为15—20千字。标准还定出编译人员每日生产的定额,核心就是把编译所的月薪制改为工业生产的计件制。[10] “标准”的全文,收在当时《中国新书月报》第一卷第三期的《商务印书馆之轩然大波》一文中,张静庐辑注《中国现代出版史料丁编》(下)则改篇名为《商务印这个书馆试行编译工作报酬办法纠纷记——一九一三年》[11]全文收录,可以参看。

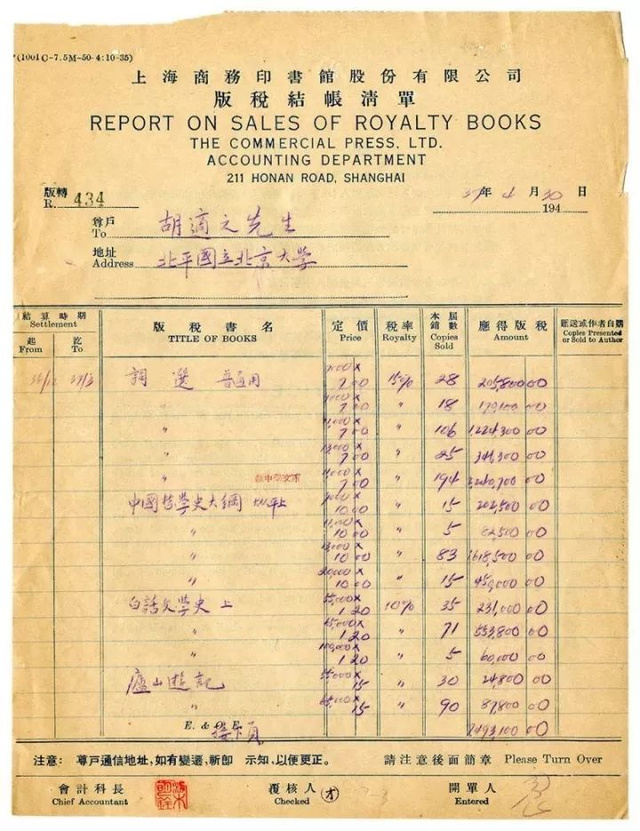

商务印书馆给胡适的版税单

仔细分析,这里的前三类大体类同我们现今作者稿酬的标准,当时的编译所人员编、译、辑都是基本工作职责。后两类中,“校改”有点像我们现在的责任编辑,“审查”则类似现在出版社的复审、终审。这些工作我们今天不都是各有各的固定标准吗!但1930年代初叶的商务职工,认为这个“工作标准”极为不合理,核心是只重数量、速率,而不分别性质和工作质量,忽视脑力劳动的特性,也就是把知识分子视同普通员工,没有给予编译人员充分的尊重。这个批评固然有一定道理,但不容忽视的是,任何改革都会涉及当事人的利益,一部分从中受益,必然也有一部分人收到损害。只要我们在出版社实际工作过,只要了解当今出版机构的编辑管理与考核办法,我们就不难理解这个标准总体上的正确性与合理性。

我们注意到,曾在老商务工作、成长,新中国成立后任国家出版总署署长的胡愈之在上世纪50年代后期对王云五其人及科学管理法,包括更早实行的一些编辑制度都是持全盘否定态度的。他说:“原来商务固然也是私人经营的,但是到底象个文化事业;原来的资本固然也是有剥削的,但是却还有一定的进步性。而王云五却完全以一种营利的目的来办商务了,订出了许多荒唐的制度。同时,王进商务是1921年,不久,正是职工运动抬头的时候,王却千方百计的想些办法来对职工进行压榨。他规定编辑每天要写多少字,写不足就扣薪水。图画,先是要量尺寸,因而有人就尽量画大,后来他又提出图中空白地方要扣除不计尺寸,也就是不计报酬。校对上如果发现一个错字,就要扣多少薪水。过去的几个编译所主任对编辑还是尊重的,对王云五却普遍有反感。”这种看法无疑是受到当时政治气候影响的。有意思的是,这篇回忆文章在粉碎四人帮后重新刊出时,胡愈之又在1978年10月15日写了“后记”,原文如下:“这是大约二十年前我的谈话记录。这只能作为一种史料,作为商务印书馆的历史来看,有不少事实和观点可能是不正确的。” [12]

4. 丛书、刊物编辑制度

张元济的古籍整理、王云五的丛书与文库运作,还有一些大型工具书的编纂出版,往往都是大手笔、大投入,集体合作,团队协作,长期施工,如果没有一套完整计划和规章制度,必然乱套,也没法保证质量。因此,针对具体的项目老商务还制定了各自的编纂计划与规章制度,这方面也很值得总结、学习。这里我们以30年代的商务版“大学丛书”为例来略加申述。

商务印书馆出版的“大学丛书”

“大学丛书”的主导者、策划者正是王云五。该丛书从1933年开始正式推出,当年出版了80多种,此后陆续增加,历时9年,前后出版了大约370种。作为一套服务于高等学校教学科研的大型丛书,“大学丛书”的编纂出版体现出了很强的选题策划意识和制度规约意识。其策划的周全和严密充分表现在丛书的两个“章程”中,一个是《商务印书馆印行“大学丛书”章程》,另一个是《商务印书馆“大学丛书”委员会章程》。前者侧重于出版机构内部,管编辑出版和印行;后者侧重外围组织,管馆外专家。这二者有机联系,相互配合,形成互补优势。它表明,这里“不是人管人,而是机制管人,机制管书的出版” [13]。两个章程都是出自王云五手笔,字数不多,兹转录前一个:

《商务印书馆印行“大学丛书”章程》规定:一、大学丛书依大学丛书委员会所定目录,经各委员代为征集稿本,由本馆酌量次第印行,或经各委员介绍专家,由本馆酌定之。二、本馆已出版之专门著作,经委员会审查后,得加入大学丛书。三、大学丛书第一集暂以三百种为限。四、大学丛书拟分五年出版,除本馆已出版可以归纳者外,自民国二十二年起,每年出版四十种。五、大学丛书每书分量约为十五万字至三十万字。六、大学丛书经各委员征集或由本馆约编之稿本,须经委员一人以上之审定。七、大学丛书出版后,由本馆以版税百分之十五报酬著作人。八、大学丛书出版时,除列著作人姓名外,并在里封面载明全体委员姓名。九、国内各大学及学术团体之丛书加入大学丛书时,仍在各书封面列大学或某学术团体丛书字样,以示区别。十、关于本书之订约印行等事,均由本馆编审委员会办理。

章程10条(另一章程是6条)十分简明扼要,但又很注重细节,具有很强的针对性和可操作性。丛书委员会由德高望重的蔡元培领衔,学科专家包括胡适、冯友兰等40多位名流学者。一流的编辑出版人才,加上一流的专家队伍,还有严格规范的制度,无疑成就了“大学丛书”的良好品质。如“大学丛书”的《中国哲学史》(冯友兰)、《中国音韵学》(王力)、《中国近三百年学术史》(钱穆)、《机械原理》(刘仙洲)等都是有定评的传世名著;萨本栋的《物理学》在当时就被国外翻译出版,影响及于海外。有关“大学丛书”这个大型的长线项目的学术质量管理、行政管理、业务管理、经营管理等,在两个章程中皆可窥见。[14] 这也给我们今天运作规模较大、用时较长的出版项目,提供了制度建设的样板。

刊物的编辑及管理,不同于图书包括教科书的运作。老商务办有众多的各类期刊,形成了书刊互动、经营互补的格局。商务对期刊的管理也有一套独特的制度,这里仅举20年代商务建立期刊清样审查制度略加说明。

“五四”新文化运动后,商务起用了一批思想进步、思维活跃、锐意创新的青年才俊,包括茅盾、杨贤江、章锡琛、胡愈之等,主编刊物,担当重任,风气为之一变,刊物销路很快打开,影响迅速上升。但同时刊物的内容,尤其是新思想、新观念,特别是激进思想的传播,也给企业带来风险和压力。在这种情况下,商务建立了期刊的“清样审查制度”,要求对《小说月报》《妇女杂志》等刊物发排的稿子,实行馆方印前检查,由于20年代激进思想的传播受到严厉的查禁,为了企业经营的安全,商务主政者不希望自己的刊物、著作卷入日益激烈的思想论争。茅盾曾批评商务印书馆“老板们最怕得罪人”,《小说月报》对文艺上的一些问题后来便不再“畅所欲言”;后人更是说商务主政者“再趋保守”,使得刊物宣传新文化的宗旨日趋模糊,刊物的编辑方针“也经常受到主政的干涉” [15]。要知道,这个时期商务真正主政的还是张元济,即便是王云五所为也大多得到了张元济的奥援;张、王也都并非是思想守旧、抱残守缺之辈。

上述的批评不能说没有一点道理,但是站在馆方管理、站在企业经营的角度看,用规范的制度来管束刊物既有必要,也属无奈之举。一个三五千人的大型出版企业,与三五个人合办的同人刊物、同人书店是不可同日而语的。有一定规模的出版机构既需要处理好文化、学术与经济、与市场的关系,还需要妥善处理好企业与政治、与政府的关系。张元济主张“在商言商”,其实就暗含了这方面的意思。1919年,孙中山想让商务出版他的《孙文学说》,遭到张的拒绝。因为张元济反复权衡,觉得此时正值南北和谈僵局之际,孙依然是敏感人物,这本书等于烫手山芋,还是别惹火上身为好!孙中山后来在《致海外国民党同志函》中,以极其严厉的措辞批评商务负责人为“保皇党余孽”,矛头直指张元济。而我们从《妇女杂志》20年代前期引发的轩然大波,也不难理解商务高层约法三章、以内部审查制度来管控期刊的良苦用心了。

商务印书馆设立的藏书丰富的东方图书馆

除了上述编辑制度,商务印书馆对编辑人员实行的特殊上班时间制度也值得一提。胡愈之就十分赞赏商务编辑的六小时工作制度和藏书丰富的东方图书馆。他说:“商务编译所每天工作只有六小时,还有一个藏有丰富书刊的图书馆,职工可以随时去借阅图书,这对我的自学有很大好处。”编译所的六小时工作制度使他有更多的业余时间,参加夜校和训练班学习英语、世界语,或到图书馆去博览群书。[16] 可见,胡愈之的自学成才从这一制度中受益多多。

编辑制度是作为文化企业的出版社区别于一般企业的特殊制度,同时在出版企业内部体制中又发挥着至关重要的作用,尤其是编辑规范的建立完善,为编辑人员提供最基本的行为规范和原则,并制约着具体的编辑行为。商务印书馆的编辑制度是其整个企业制度的有机组成部分,内容十分丰富,且在不同时期有不同的呈现;从长时段来看,其编辑制度也在与时俱进、不断完善之中。上述内容仅是商务编辑制度的几个侧面,即便如此,其间的基本精神与原则,乃至包括一些具体办法措施,仍旧能给我们有益的启示。

[1] 中国出版科学研究所、中央档案馆编:《中华人民共和国出版史料(1952)》第4卷, 中国书籍出版社1998年版,第201页。

[2] 王国伟:《张元济——出版人的骄傲》,商务印书馆编:《商务印书馆一百年(1897—1997)》,商务印书馆1998年版,第299页。

[3] 王益:《中日出版印刷文化的交流和商务印书馆》,商务印书馆编:《商务印书馆一百年》,商务印书馆1998年版,第386页。

[4] 蒋维乔:《编辑小学教科书之回忆》,商务印书馆编:《商务印书馆九十年——我和商务印书馆(1897—1987)》,商务印书馆1987年版,第57页。

[5] 陈应年:《涵芬楼的文化名人》,商务印书馆编:《商务印书馆一百年(1897—1997)》,商务印书馆1998年版,第479页。

[6] 蔡元培:《商务印书馆总经理夏君传》,商务印书馆编:《商务印书馆九十年——我和商务印书馆(1897—1987)》,商务印书馆1987年版,第2页。

[7] 朱翊新:《我在上海世界书局的编辑工作》,李树人、方兆麟编:《文史资料存稿选编·文化》,中国文史出版社2002年版,第312页。

[8] 商务印书馆编:《编审部暂行办事规则》(民国二十三年十月十六日订定),宋原放主编:《中国出版史料补卷》上册(近代部分),湖北教育出版社2011年版,第37—38页。

[9] 商务印书馆编:《编审部暂行办事规则》(民国二十三年十月十六日订定),宋原放主编:《中国出版史料补卷》上册(近代部分),湖北教育出版社2011年版,第37—38页。

[10] 朱蔚伯:《王云五与商务印书馆》,全国政协文史资料委员会编:《中华文史资料文库》(第16卷),中国文史出版社1996年版,第514页。

[11] 张静庐辑注:《中国现代出版史料丁编》(下),上海书店出版社2003年版,第414—422页。

[12] 胡愈之:《回忆商务印书馆》,商务印书馆编:《商务印书馆九十五年——我和商务印书馆(1897—1992)》,商务印书馆1992年版,第125—128页。

[13] 罗维扬编:《编辑大手笔》,崇文书局2005年版,第2—3页。

[14] 范军、何国梅:《商务印书馆企业制度研究(1897—1949)》,华中师范大学出版社2015年版,第156—157页。

[15] 谢宜、宁敏峰:《商务印书馆称为“五四”新文化运动中心的历史评议》,王涛等编:《商务印书馆一百一十年(1897—2007)》,商务印书馆2009年版,第432页。

[16] 胡序文:《胡愈之和商务印书馆》,商务印书馆编:《商务印书馆九十年——我和商务印书馆(1897—1987)》,商务印书馆1987年版,第128页。

(本文原标题《试述晚清民国时期商务印书馆的编辑制度》,载《中国编辑》2017年第1、2期,刊发时做了节选)

京ICP备05007371号|京ICP证150832号|![]() 京公网安备 11010102001884号 版权所有 2004 商务印书馆

京公网安备 11010102001884号 版权所有 2004 商务印书馆

地址: 北京王府井大街36号|邮编:100710|E-mail: bainianziyuan@cp.com.cn

产品隐私权声明 本公司法律顾问: 大成律师事务所曾波律师