关联图书

-

丝路风云:刘衍淮西北考察日记(1927—1930)¥145.00

朱玉麒:刘衍淮与中国西北科学考查团

《丝路风云:刘衍淮西北考察日记(1927—1930)》(商务印书馆2021年出版)

1、刘衍淮与中国气象事业

刘衍淮字春舫,1908年7月18日出生于山东平阴一个世代务农的家庭,先后就读于平阴县城模范小学、济南私立育英中学。1925年,考取国立北京大学理预科,赴京求学。1927年,参加西北科学考查团(图1),并在考察结束后,于1930年4月经由苏联到达德国,在地理学家斯文赫定(Sven Hedin,1865-1952)、气象学家郝德(Waldemar Haude)推荐下,进入柏林大学(今柏林洪堡大学)攻读气象、地理与海洋等学科。1934年,以德文论文Studien über Klima und Witterung des SüdchinesischenKüstengebietes(《中国东南沿海气候与天气之研究》)获得哲学博士学位。学成归来后,他受聘北平师范大学地理系教授及研究院研究员,兼任清华大学地学系讲师,并担任该系气象台台长工作。1936年,由竺可桢推荐,赴杭州中央航空学校担任气象教官,兼任气象台台长,成为旧中国空军航空气象学的泰斗。其后播迁昆明、成都,为中国空军在抗战期间以少胜多、获得最后的胜利,谱写了气贯长虹的凯歌。1949年12月,他随国民党政府迁往台湾,服役于冈山空军气象训练班。1960年7月,受聘担任台湾师范大学史地系(后改地理系)主任兼教授,其后创立地理研究所硕士班,任创所主任兼教授。1978年退休后,改为兼任教授,并担任台湾地区“中国地理学会”理事长,仍笔耕不辍。1982年10月5日,病逝于台北荣民总医院,享年74岁。

刘衍淮是我国从事西北科学考察的先行者,更是我国气象事业的开拓者、气象教育的奠基人。刘衍淮一生在相关学术领域开设过气象学、气候学、地理学、地形学、海洋学、数理地理、地图学、区域地理、地球科学、地球物理等课程,其气象和地理研究的领域也主要集中在中国的西北和台湾两个地区,这与他早年的西北考察和晚年在台湾从事教学科研相关。从1931年发表《天山南路的雨水》开始,一直到晚年,他写作了大量关于西北科学考察和考查团学术史的文章,包括去世当年发表的《斯文赫定最后一次在我国西北的考察1933-1935》《中国与瑞典合组之中国西北科学考查团(1927-1933)》等,体现了他对于一生气象事业开端时期的遥远怀念。

作为西北科学考查团的气象生,中年以后的刘衍淮和李宪之分别执教于台湾与大陆的高校,成为海峡两岸中国气象学和气象教育的一代宗师。

图1 西北考察途中的刘衍淮

2、中国西北科学考查团及其考察记

影响刘衍淮一生事业的起点,是加入中国西北科学考查团。

“中国西北科学考查团”又称“中瑞西北科学考查团”(TheSino-Swedish Scientific Expedition to the North-Western Provinces of China),是一个由中外科学工作者平等合作、在世界范围都享有盛誉的科学考察团体。19世纪以来,包括新疆在内的中亚腹地成为人类征服全球地理盲点最后的探险地带,世界各国的探险队蜂拥而至。在这一标志着人类认识世界的现代化进程中,中国一直缺席。直到1926年,当瑞典地理学家、探险家斯文赫定带着汉莎航空公司(Luft Hansa)为开辟欧亚空中航线而进行气象考察的任务前来北京时,中国学术界对于无视中国主权的协议群起反对;经过激烈的谈判,一个由中外团员平等合作而共同组成的考查团终于成立,并于1927年5月9日首途,奔赴茫茫的大西北。

对于中国而言,这一次史无前例的科学考察也为我们留下了协力创新、走向世界的重要经验,增进了我们自身对中国西北的人文、地理环境更为全面和科学的认识,为引进西方近代先进的科技知识与科学思想做出了贡献,也为中国新旧交替的转折期培养了优秀的专业人才,在中国现代科学发展史上意义深远。

在九十年前,中国西北科学考查团的考察活动还处于“正在进行时”的状态,斯文赫定撰写的一系列图文并茂的游记就吸引了世界的眼球。他的《长征记》《戈壁沙漠之谜》《丝绸之路》《游移的湖》《热河》和《大马逃亡记》,都根据当时的日记、书信等素材,在考察8年中不失时机地结集出版,赢得了万众关注。此次考察的第一部游记是德文版的Auf Grosser Fahrt(直译“长途旅行”),在1931年作为“中国西北科学考查团丛刊”之一在中国翻译出版时,套用了中国古诗中“万里长征”的语境,而译为《长征记》,也引起了中国知识界的普遍关注。斯文赫定后来还对八年考察做过全景式的记录,即英文版的History of the Expedition in Asia 1927-1935。它在1990年代被翻译为中文版的《亚洲腹地探险八年(1927—1935)》,和其他“西域探险考察大系”的著作一起,在西北科学考查团的影响沉寂六十多年后,在中国再度引起了轰动。

参加中国西北科学考查团的中方团员第一批10人、第二批5人,以日记的形式对考察行程做出全景式记录的,当时只有中方团长徐炳昶(1888—1976)在考察归来不久的1930年,在鲁迅的敦促下,出版了《徐旭生西游日记》。作为“西北科学考查团丛刊之一”,这部三卷本的日记记录了他在1927年5月至1928年冬总计20个月的考察全程。

此后公布的考察记录,有袁复礼(1893—1987)和黄文弼(1893—1966)两位先生。中方代理团长袁复礼是杰出的地学家,也是在西北连续考察时间最长、获得采集品最多的工作者。他在归来后的1937年就撰写了《蒙新五年行程纪》三卷,却被杂志社将新疆考察的第二卷丢失了,正式发表的也只有抗战期间在《地学集刊》上的第一卷,全部行程纪直到2005年才收入在《高尚者的墓志铭:首批中国科学家大西北考察实录(1927—1935)》中正式发表。袁复礼晚年还撰写了《三十年代中瑞合作的西北科学考察/查团》的长文,对丢失了的新疆考察行程纪略作弥补。

黄文弼先生是杰出的考古学家,他凭借坚韧不拔的毅力,在抗战前后,完成了代表着新疆考古里程碑式的“三记两集”(《罗布淖尔考古记》《塔里木盆地考古记》《吐鲁番考古记》《高昌砖集》《高昌陶集》),成就了他“新疆考古第一人”的荣誉。他在西北科考团期间撰写的完整日记,历经浩劫之后,于1990年由其哲嗣黄烈先生整理出版。这部日记为我们打开了一扇通向中国西北科学考查团特别是西北考古筚路蓝缕时期的窗户。

唯一的遗憾,是考查团中占有很大比重的北大气象组四人,却没有见到相关的考察实录公布。

3、《刘衍淮西北考察日记》的问世

气象观测作为西北科学考查团得以组建的最核心项目,也是考查团中成员最庞大的组合:德国方面派出了优秀的气象专家郝德博士主持各种气象测量,并在第一批考察中,汉莎航空公司派出了8名优秀的飞行人员协助测量,北京大学学生4人也从踊跃报名的济济百人中出类拔萃,获得了随团担任气象观测生的工作。李宪之先生回忆他们在被录取之后,作为中国西北科学考查团常务理事的刘半农先生(1891—1934)亲自找他们4人几次促膝长谈,关怀备至,寄予厚望:“他嘱咐我们出去以后,要把所见所闻都要详细记录下来,有些事当时看可能没什么用处,以后却可能有大用处。”——九十年后的今天,当中国西北科学考查团越来越体现出其在人类文明史上的重要意义时,这些经由刘半农先生殷殷嘱托的日记,无论是对于探寻西北科考团的踪迹,还是了解新文化运动以来的北大学生面貌,都将是一份珍贵的遗产,因而也让我们充满了阅读的期待。

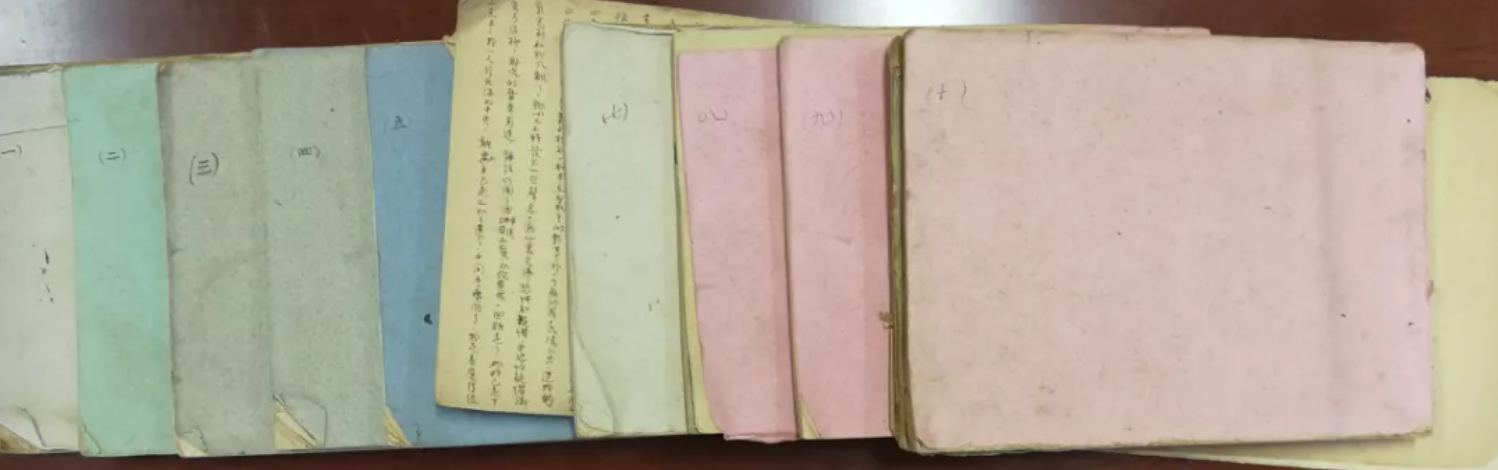

不过,4位气象生中的崔鹤峰在额济纳的葱都尔气象站就被派回北平,等候成立包头气象测站,终以经费无著而未果,成为最早离开考查团的成员。马叶谦在1929年的葱都尔气象站坚守18个月之后,不幸殉职。只有李宪之和刘衍淮二人完成了近三年的考察工作,在新疆结束气象观测任务后,留学德国,开始了他们的气象研究生涯,最终成为中国气象学的大家(图2)。他们当年的日记能够保存下来,更足以弥补我们从“人才培养”的角度充分认识西北科考团的历程,丰富我们对于这一支考察队伍在丝路跋涉中的认知。

图2 华俄道胜银行旧址内的迪化气象站(左3李宪之)

李宪之先生的哲嗣李曾中先生也是一位气象学家,他告诉笔者:文革的浩劫和历次运动,他父亲的这些记录都已经无法追踪,连在德国出版的博士论文也没有保存下来。最后一位有希望保存日记的刘衍淮先生,是考查团中方成员中唯一一位离开了大陆的学者,海峡分隔多年以后,刘衍淮先生也因故去世,我们还有机会获睹这一份珍贵的遗产吗?

2017年12月23日,“北京大学与丝绸之路——中国西北科学考查团九十周年”高峰论坛和同题展览在北京大学举行。展览在静园二院的人文社会科学研究院开幕当天,中国科考团成员的后人纷纷前来,刘衍淮先生的女儿安妮女士也在其中。她专程从澳大利亚赶来,代表兄弟姐妹参加这一有意义的活动。她告诉我:他们兄弟姐妹七人,早已从台湾移居海外,但是和父亲联系着的西北科考团,也是他们的精神遗产;更早的八十周年纪念活动,她也从海外飞来,参加了那年的庆典。当天的晚宴,她拉着行李箱来到餐厅,饭后便匆匆离席,赶赴机场,飞往海外参与家人的圣诞聚会。我目送她离开,期待下一个十年,我们能够再见。

但是很快,2018年的年初,我便收到了安妮女士的海外来鸿。信中提到:作为刘衍淮的子女,他们依旧珍藏着父亲全部的西北科学考察日记和相关文献,他们只想用英文为父亲写一本不太长的传记,给他们在英语国家长大的孩子们留个纪念,然后捐赠所有的父亲遗物,给可以使用这些资料的学术机构,希望那儿能替父亲出版一本完整的中文传记。听到这个令人振奋的消息,我是如此地激动,当即代表新疆师范大学黄文弼中心致信表示愿意接受这份捐赠,并从事相关的研究。

此前的2012年5月,为了纪念西北科考团成员黄文弼先生在新疆这片热土上奉献的一生心血,黄先生的后人将其生前使用和珍藏的文物、文献,也都无偿捐赠给了新疆师范大学。以此为契机,经新疆师范大学校党委会决议,成立了“黄文弼中心”,它承担以下的功能:一是建设“黄文弼特藏馆”并筹建“中国西北科学考查团纪念馆”,以纪念丝路研究的先驱者;二是建设“丝绸之路文献馆”,以黄文弼旧藏图书为核心,汇集并不断延续丝路专题文献资料,成就世界范围内丝路研究的资料中心;三是将“中国西北科学考查团”作为该校重点科研项目,进行持续的西北学术史研究。毫无疑问,“黄文弼中心”是目前国内唯一的西北科学考查团研究和展览的专门机构。我因参与联系的工作,因此受聘新疆师大,与该校刘学堂教授共同担任了黄文弼中心主任一职,参与建设和研究工作。

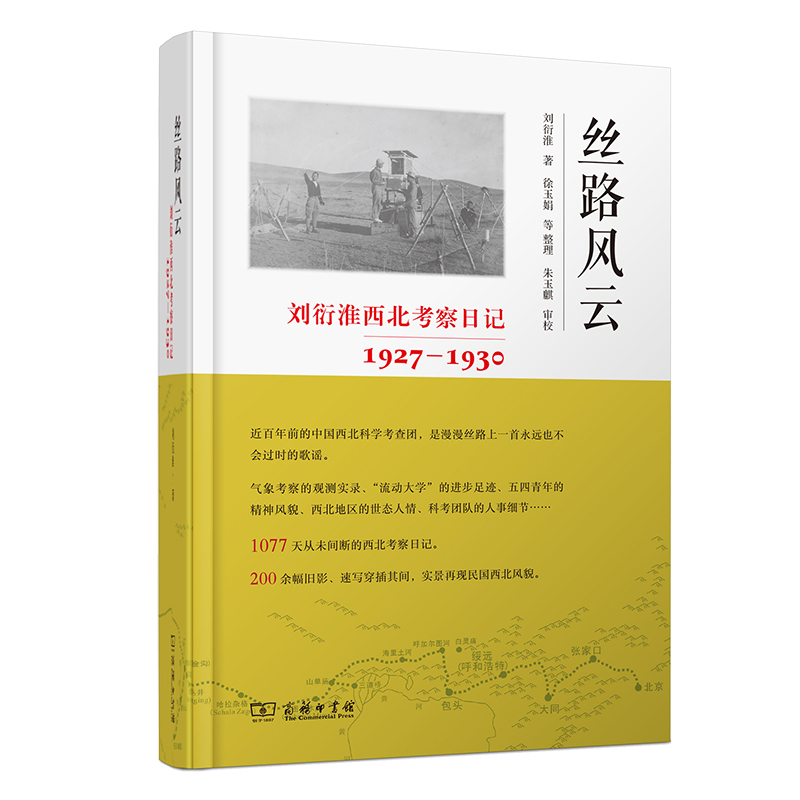

我的建议得到了响应。2018年4月18日,为了纪念父辈在西北科学考察中奉献的青春岁月,受全家委托,刘衍淮先生的女儿美丽、安妮姐妹从美国和澳大利亚飞来北京,在华侨大厦捐赠了刘衍淮先生生前的文物、文献给新疆师范大学黄文弼中心。新疆师大校党委李国良副书记与黄文弼中心主任刘学堂、文学院长周珊等,也专程从乌鲁木齐前来,接收了这份珍贵的捐赠;刘衍淮先生一生的挚友——李宪之先生的长子李曾中夫妇成为了这次重要活动的见证人。刘衍淮先生的捐赠品中,包括刘衍淮先生几乎完整的近百册/篇论著,7大册1000多帧包含西北科考期间照片的影集,部分的考察用品和其他文献——当然,还有这11册记录西北考察历程的日记(图3)。

图3 《刘衍淮西北考察日记》书影

刘衍淮的西北科学考察日记书写在11册已经泛黄的空白笔记本上,将近600页、35万字的日记,记录了1927年5月9日从北京出发(图4)、到1930年4月19日抵达柏林的行程。几近三年的考察岁月,无一日间断。在繁忙的旅行和考察工作之外,能够如此有恒心地勤奋写作,足以见出其非凡的毅力。

图4 《刘衍淮西北考察日记》第一天

(本文作者朱玉麒为北京大学中国古代史研究中心教授,《丝路风云:刘衍淮西北考察日记(1927—1930)》审校者)

- 再探中国古代农耕文明2022-04-02

- 天津日报 | 手绘版中国鸟类“新华字典”2022-03-28

- “通读”并“读懂” ——《乡土中国》整本书阅读策略2022-03-23

- 追寻中国诗学研究的向上之路——蒋寅《中国诗学之路》读后2022-01-20

- 《画语求索——全山石口述史》:甘为中国油画的“铺路石”2022-01-06

京ICP备05007371号|京ICP证150832号|![]() 京公网安备 11010102001884号 版权所有 2004 商务印书馆

京公网安备 11010102001884号 版权所有 2004 商务印书馆

地址: 北京王府井大街36号|邮编:100710|E-mail: bainianziyuan@cp.com.cn

产品隐私权声明 本公司法律顾问: 大成律师事务所曾波律师