4月23日,在第27个世界读书日到来之际,商务印书馆出版的《古典植物园》获2021年度“中国好书”,《元素与人类文明》获第十七届文津图书奖,《革命的形成——清季十年的转折》入选文津奖推荐图书。

2021年“中国好书”

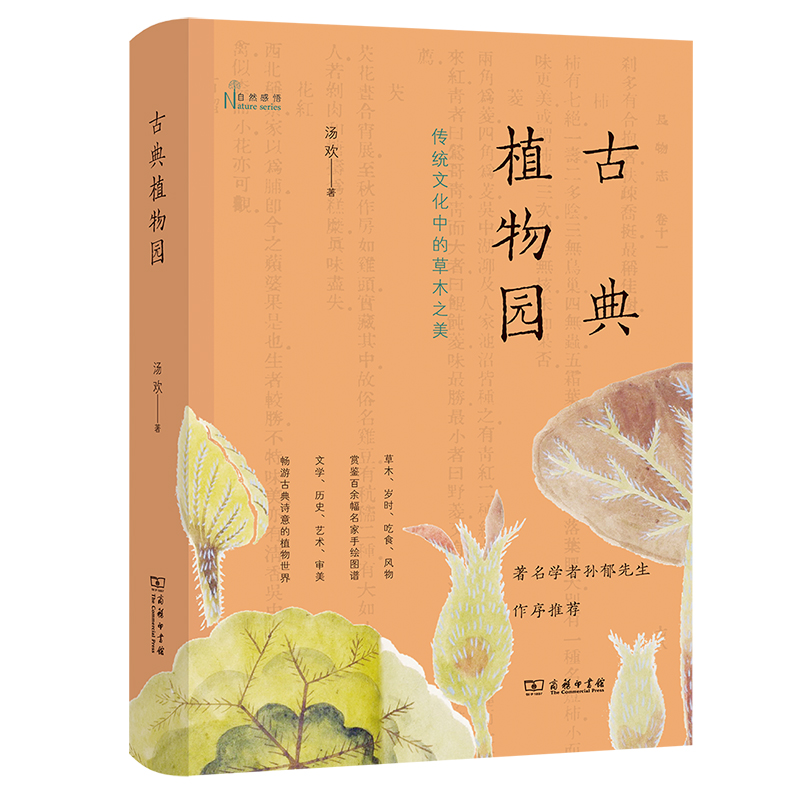

《古典植物园》

中国民歌“好一朵美丽的茉莉花”,却是唐时从印度漂洋过海来到我国,又一路向西传入地中海,成为非洲大陆突尼斯的国花,代表爱情的坚贞与永恒。

宫崎骏《龙猫》等动画片中经常出现的鸭跖草,则是唐以前由中国传入日本,被广泛用于染制青花纸、和服。

我们身边看似寻常的一棵树、一朵花,却有着悠久的历史、厚重的文化。这些有趣的、美味的、好看的、动人的,共同呈现出一个妙趣横生、古典诗意的草木世界。

本书作者博采东西文化,融合博物学、诗学、神话传说和社会学,探寻草木背后的文化意蕴,挖掘先人感知世界的方式和特点,借自然风物抒发内心之感,构建了一个耐人寻味、意趣盎然的草木天地。

——2021“中国好书”推荐词

作者感言:

从书名《古典植物园》可以看出,这本书本将植物与传统文化相结合,是自然科学与人文科学的融合。我们都知道牡丹象征富贵,杨柳寓意惜别,2022年北京冬奥会闭幕式上就用到了这个意象。大自然里缤纷多姿的花木,不仅是我们衣食和医药的来源,同时也被赋予特殊的象征寓意和情感寄托。它们所承载的是我们的民族记忆,是我们文学、历史、艺术与审美的重要组成部分。同时,植物与吃食、岁时、民俗、文明交流史、地理气候变迁等都有着千丝万缕的联系。经由植物串联起来的,是一个包罗万象、精彩纷呈的世界。这就是这本书所要呈现给读者的,也是它与其他植物文化类写作最大的区别。

这本书是以植物为线索的文化钩沉,但并不只是介绍与植物有关的各类自然或人文知识,更是重在讲述植物背后动人的人物和故事,其中也包括我自己的生命体验。例如蒌蒿讲的是苏轼和他的友人巢元修;而荠菜写到了农历三月初三,母亲拿荠菜煮鸡蛋的幼时记忆。一些文章则重在解决古典文学中与植物相关的具体问题,例如《诗经•淇奥》“瞻彼淇奥,绿竹猗猗”中的“绿竹”并非绿色的竹子,而是荩草和萹蓄。因此,本书引用大量文献,力图为读者提供详实可靠的参考。在配图时,我们使用了古人手绘图谱,以符合这本书的典雅气质。

——汤欢 《古典植物园》作者

编辑感言:

出版是观念的行业,内容的产生与时代的政治、经济、文化、社会紧密结合,与知识生产、社会认知密不可分。出版通过提供知识、提供思想、提供观念,为读者创造价值,推动社会进步。

自《诗经》《楚辞》开始,植物在我们的精神世界与生活世界里便有着重要而特殊的意义。它们不仅可以食用、入药,而且有姓名、有历史、有故事,寄托着人们的情感。《古典植物园》一书可以称之为传统文化的现代表达。它将文学和科学相融合,使我们在认识植物、走进自然之时,更能感悟文学、历史、艺术之美,由植物、自然通向文学、历史、艺术的世界。

作为大众出版,首先要保证图书的知识性、专业性,在此基础上,提升趣味性、可读性,这是我们做书时一直努力的方向。在打磨书稿的两年中,从书名确定、结构调整到文字打磨,从版式设计、图片处理到图书装帧,我们和作者汤欢老师、设计师卿松老师,进行了频繁的沟通与讨论。感谢所有关注《古典植物园》的朋友。

——李艳华 《古典植物园》责编

图书精讲:

有趣的灵魂

40余种植物,带我们认识身边常见植物

120余首古诗词,带我们感受古诗词里的植物之美

450余条注释,带我们了解植物背后那些鲜活的人物与故事

780余条历史文献,呈现文学、历史、艺术世界里的植物

好看的皮囊

120余幅古人手绘插图,再现植物完整特征与生动细节

护封暖色铺底,突出草木特色;内封温润米白,彰显婉约气质

空脊锁线,可以180°平摊,极大地提升阅读体验

一只手就可以捧着阅读,便于携带,适合各种阅读场景

植物与文学

导言:从《诗经》开始,植物就被赋予各种各样的寓意和象征。凌霄、梧桐、梨花、合欢、紫荆、棣棠、红蓼、莼菜等古典文学中常见的植物,都有着特定的象征意义和情感寄托。从唐代白居易长篇叙事诗《长恨歌》到明代洪昇传奇《长生殿》,梧桐秋雨成为经典搭配,象征离愁别绪。从唐人诗歌到清代蒲松龄《聊斋志异》,合欢都寓意夫妻情深。从南朝志怪小说《续齐谐记》到清代曹雪芹《红楼梦》,紫荆使兄弟和好如初的故事一直被人讲述。

植物与吃食

导言:植物是先民赖以生存的衣食之源,凝聚着华夏民族的记忆和情感。荠菜、小巢菜、蒌蒿、菱角、芡实、菰菜、莼菜、肉桂,这些我们日常生活中的美味,都有着悠久的历史和有趣的典故。小巢菜(元修菜)讲述的是北宋苏轼苏辙兄弟与巢元修的生死情谊,莼菜羹引发的是魏晋时东吴名士张季鹰的“莼鲈之思”,荠菜表达的则是南宋诗人陆游“一箪食,一瓢饮”的颜回之志。

植物与文明交流

导言:许多植物都曾跟随商队、传教士长途跋涉,是世界文明交流的使者。五叶地锦、悬铃木、月桂等植物都是这样的文化使者,背后都有着传奇故事。江苏民歌里“好一朵美丽的茉莉花”,原产于遥远的印度,在唐代经过海上丝绸之路传入我国。周杰伦唱的“迷迭香”,原产欧洲、北非地中海沿岸,在魏晋时已传入我国,曹丕曾作《迷迭香赋》,歌咏这种外来的香草。

《古典植物园:传统文化中的草木之美》(商务印书馆2021年出版)

第十七届文津图书奖

《元素与人类文明》

《元素与人类文明》,主要讲述了化学元素在人类文明发展过程中所扮演的重要角色,还有人类史上与化学元素紧密相关的那些瞬间。这其中既有化学元素对于历史进程的影响,也有人类逐渐认识不同化学元素的过程。可以说,在人类漫长的文明史中,化学元素与人类相伴相生,人类熟悉了元素,元素成就了文明。

作者感言:

很荣幸这一次能够因为《元素与人类文明》这部作品站在了文津奖的领奖台上——陪我一同领奖的,除了家人朋友与商务印书馆的老师,还有一个个鲜活的化学元素。人类文明的每一个瞬间,都离不开这些元素的组合与变化,我愿意用毕生的精力,记录元素和人类文明之间的点滴故事。

——孙亚飞 《元素与人类文明》作者

编辑感言:

得知亚飞与《元素与人类文明》获得文津图书奖的那一刻,涌上我心头的不止是作为编辑的成就感,更是同为化学人的那份期待已久的骄傲。

研究生毕业加入出版行业十一年,我一直有遗憾,那就是没有机会做一本国内原创的化学科普书。我本科毕业于天津大学化工学院,研究生毕业于北京师范大学化学学院,学了七年化学,太熟悉国内外各种化学教材、教辅、参考书、期刊和文献,但是普及类的读物寥寥无几。毕业后我加入出版行业,成为一名科普图书编辑,发现国内科普图书市场学科方向十分固定,天文类和物理类占领科普领域半壁江山。当然这不足为奇,深邃的星空具有天然的审美吸引力,量子纠缠和引力波时长占据各大媒体头条。化学类新书品种极少,几乎均为国外引进翻译图书,而且读者对象多为儿童。我深知化学背后不仅仅是枯燥的方程式和背不完的元素周期表,它的魅力被严重低估,它与人类文化历史之间的关联被严重低估,它对人类的贡献更是被不少不负责任的商家通过言过其实的广告抹杀殆尽。化学领域需要一位代言人、一本为其正名的科普书,让读者真正感受化学的魅力和价值。

感谢亚飞的那一篇《硅的记忆》出现在我面前,我好像隐隐约约看到自己的愿望有机会实现。读罢样章后,我们在办公室面对面聊了很久,关于元素的选择,关于故事的讲述,关于未来要做一个系列的好书,逐一讲述元素背后的秘密。之后便是顺利的立项、签约、交稿、出版。经过亚飞的认同,我将书名从最初的《元素的秘密》改为《元素与人类文明》,还将书中的五种元素金、铜、硅、碳、钛悄悄藏在封面设计之中:寻金猎人的远征船里藏着金的化学符号“Au”,书脊的铜鼎里藏着铜的元素符号“Cu”,海面漂浮着的陶罐里藏着硅的元素符号“Si”,右上角飞机尾气里藏着化学元素碳“C”,飞机的制造材料里则藏着钛“Ti”。依然记得第一次拿到样书,摩梭着精致的封面,翻阅着细腻的文字,愿望成真的那份喜悦依旧让人泪目。

亚飞高中参加全国化学竞赛,保送进入北大化学系,之后又经历创业、进入清华攻读博士学位、翻译写作多部科普作品等,经历非常丰富,是化学系学生里少有的讲故事的高手,他的阅读积累颇深,文字功底了得,化学专业知识更加毋庸置疑,但最为可贵的是,他对做化学科普的那一份信仰和投入。我们曾经笑着说,国内化学史的传播已经断了三十年,我们这一代人中有不少是应试教育的受害者。我们可以读枯燥难懂的paper却无法讲述自己学科发展的历程,我们可以完成复杂精细的实验却无法把化学真正的价值娓娓道来。我不要我们的下一代这样狭隘地面对化学这个广博的学科,我们化学人自身任重道远,惟愿这本《元素与人类文明》能为读者展示化学瑰丽宏伟蓝图中小小的一瞥,重新建立化学学科的民族自信与文化自信。

——雒华 《元素与人类文明》责编

导师评语:

孙亚飞是我在北京大学的小师弟,也是我在清华大学带的博士生。作为这本书从创意到成稿的见证者,在此之前我便读过他发表的关于化学影响人类文明进展的一些观点,那时候他就想要整理成册了。要想真正梳理出一种化学物质和人类文明之间的联系,并不是一件容易的事。一方面,近代化学诞生于两百多年前,对物质进行原子层面的解释更是只有短短一百余年,绝大多数史料没法提供直接证据;另一方面,想把各种各样的线索拼在一起形成一个完整的系统,不仅需要对跨学科的研究有一些了解,更重要的是如何把故事讲出来。

《元素与人类文明》这本书内容非常新颖,特别是其中关于化学元素和中国文明的关系,此前并没有多少人进行过研究。比如,铜镜的发展过程中,炼铜技术起到了哪些至关重要的影响,又是什么原因推动了这个进程,就是个很值得探讨的学问。作为一本原创化学科普作品,《元素与人类文明》非常精彩,我不吝啬用最华丽的语言来推荐它。我也期望亚飞能够再接再厉,以此作品为契机,创作出更完美的作品,为中国化学史多做贡献。

——危岩博士 清华大学化学系讲席教授,国家特聘专家,清华前沿高分子研究中心主任,国际著名材料化学家

图书精讲:

《元素与人类文明》用五个有代表性的化学元素讲述人类数千年来波澜壮阔的发展历程。

第一个出现的化学元素是金,它是《炼金之路》这一章的主角,作为一种贵金属,象征着贪婪,但也刺激了人类的好奇心。为什么人类天生爱金?

为什么人类需要给黄金赋予极高的价值?这与黄金的秉性有着莫大关系。当我们从元素层面上对这些问题进行重新审视之时,看到的是一个和世俗观念不太一致的世界。某种意义上说,对于黄金的追寻,也启发了近代化学的诞生。

在金之后出现的元素是铜,它构成了“青铜时代”,但是在古代文字中,它也经常以“金”的字眼出现。

而铜在人类文明中所扮演的角色,不只是启动了人类文明之进程,更是伴随着人类早期的各种活动,例如祭祀、仪仗、战争等,并最终进入寻常百姓家,成为灯具、锁具、镜子等家用物品的主要材料之一。在中国,铜的作用还不仅限于此,古代发达的商品经济,促进了以铜作为核心货币材料的体系,而经济基础决定上层建筑,铜币甚至左右了一些朝代的走向。

《硅的记忆》紧随铜的故事,而硅也是一个贯穿了整个人类文明的核心元素。

硅酸盐构成的不只是岩石,还有砖瓦、陶瓷、玻璃和水泥等。这些材质,无一例外都成了人类文明的记忆载体。即便到了信息时代,传输信息的光纤,确定时间的石英片以及芯片中所用的单晶硅,也都是以硅为核心元素,共同书写了硅的记忆。

转眼来到现代社会,碳成为主角,《高碳生活》应运而生。

正如书中所说,碳已经深入生活的每个角落,渗透在我们日常的衣食住行中,而“高”成为一个特别的关键词:穿衣的高碳在于高分子,吃饭的高碳在于高依赖,住房的高碳在于高排放,而出行的高碳则在于高科技。我们每个人都有着自己的碳轨迹,如何实现碳中和,取决于我们如何在生活中正确地去认识碳这个元素。

现代之后还有未来,能够代表未来的元素会是哪一个,并没有准确的答案,但钛一定会成为一个热门的候选者,因为我们现在的太平盛世,已经越来越依赖于它,从而构筑出《钛平盛世》。

从着陆月球的“嫦娥”四号,到下潜马里亚纳的“奋斗者”号,从聆听世界的国家大剧院,到手术室里精巧的3D打印关节,它们似乎没什么联系,但都是钛的梦幻杰作。这些科技,正在引领未来,同时也反映出我们这个东方古国,已经重新延续数千年的文明精神,在复兴之路上走得越来越扎实。

五种元素,并不可能将人类文明全部说尽。到如今,人类已经能够识别出118种不同的化学元素,未来或许还会有扩军。

元素和人类文明,终于交织在一起,奏响了一段不朽的《元素和弦》。

《元素与人类文明》(商务印书馆2021年出版)

![]() 京公网安备 11010102001884号 版权所有 2004 商务印书馆

京公网安备 11010102001884号 版权所有 2004 商务印书馆