关联图书

-

葛兆光讲义系列¥0.00

葛兆光:“我就是一个教书的人”

2022-12-03作者:顾学文刊发媒体:上观新闻浏览人数:0

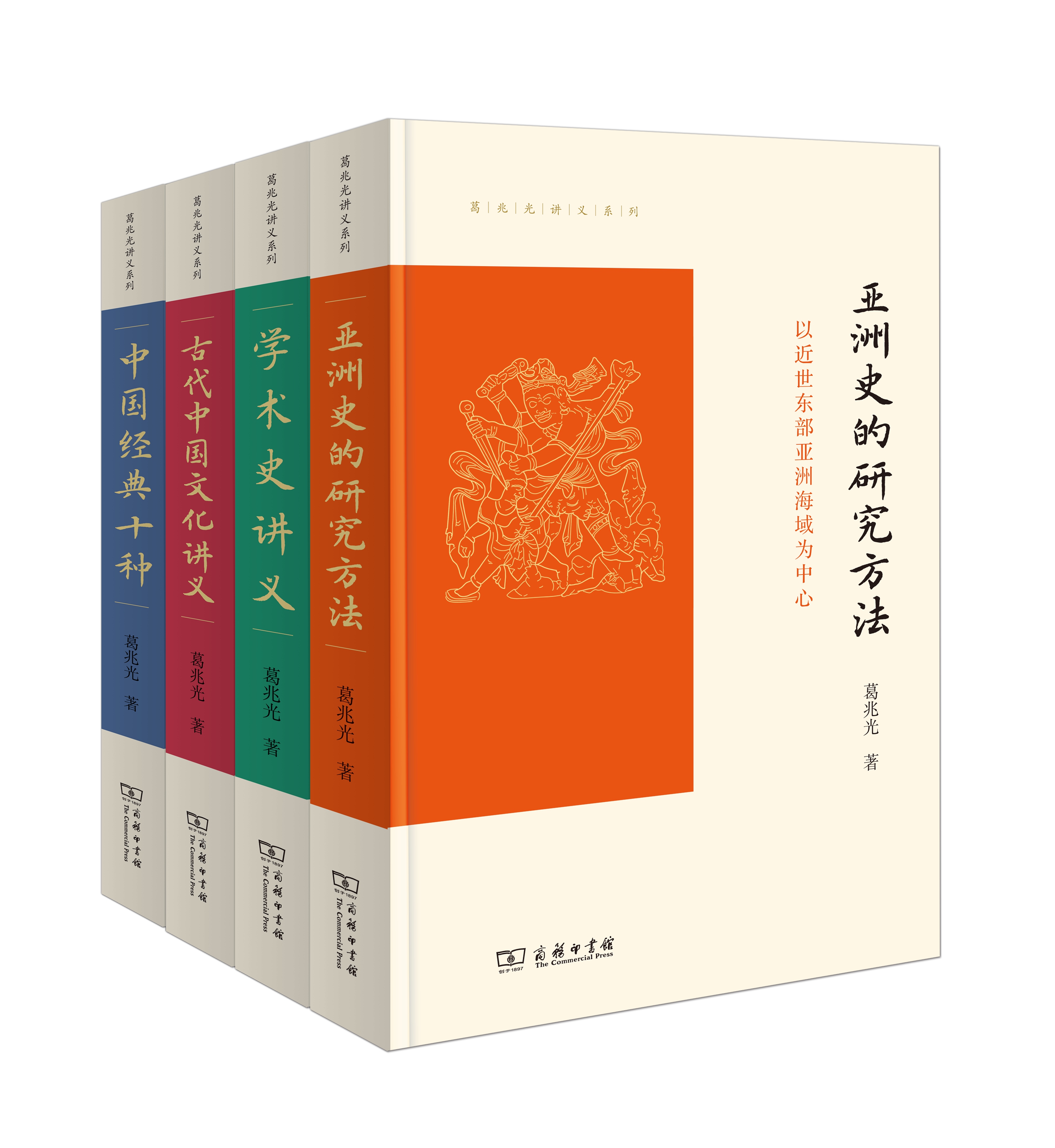

葛兆光讲义系列(商务印书馆2022年出版)

“给大学生常识,给硕士生方法,给博士生视野”,是复旦大学葛兆光教授对大学人文学科教学的看法,也是“葛兆光讲义系列”的讲授初衷。

这一系列收录葛教授多年讲授的多门课程的若干讲义:针对大学通识课程的《中国经典十种》,针对大学历史系本科生的《古代中国文化讲义》,针对硕士生的《学术史讲义:给硕士生的七堂课》,以及针对博士生的《亚洲史的研究方法:以近世东部亚洲海域为中心》。这四种讲义近期在商务印书馆出版。在围绕讲义展开的文史教学研讨会上,葛教授现场展示了一本写满字又层层叠叠地贴满即时贴的手写讲义稿,他说:“我就是一个教书的人,尽教书人的本分。”

拿讲义当著作不丢人,如果讲义里有你自己的看法

上书房:这套“讲义系列”,每一本都历经多年增补和删订,倾注了您半生心血。为什么如此看重讲义?一般学者都会更重视著作的出版。

葛兆光:就当我是敝帚自珍吧。讲了十几年的课,到了不想再讲的时候,我得把这个东西交代出来。我出的不少专著,原本多是讲义,包括《中国思想史》,开始也是20世纪90年代在清华大学上课时的讲义。

钱锺书先生在《围城》里讽刺说:“教授成为名教授,有两个阶段:一是讲义当著作,二是著作当讲义。”这话说对了一半,有一半不全对。拿讲义当著作不丢人——如果这个讲义是你花大力气写的,里面有你自己的看法,拿这样的讲义去给学生讲课,并不丢人。但是,拿著作当讲义去教书,确实就很丢人,因为你是在拿现成的、烂熟的套路去教别人。我一直有一个规矩,如果我的讲义出版了,这门课我就不上了,你看讲义就完了。钱锺书先生大概体会不到我们这些教书人的感受,特别是当你要去开一门新课,开一门以前没有人开过的课时,准备讲义会花去你很多时间和精力,等于是在做研究。

讲义并不是教材,教材取的是知识的“平均值”,而讲义里有很多教师个人的想法。这是我昨晚上课用的讲义(葛兆光拿起厚厚一本写满字的活页册,几乎每一页上都贴满了即时贴,即时贴上写满了字)。这样的活页册有三本,就是同一门课的三个不同年头修订的讲义。我的讲义都是这么来的,先手写框架、重点,然后边讲边补充,慢慢就有了这么多即时贴,下次上课的时候,还会把课堂上的联想、资料和内容再补进去,然后再整理成文。反复这么补充,所以这门课就有好几份不同年头的讲义,内容会越来越丰富。

昨晚这部分讲的,是8世纪大唐跟吐蕃的宗教交流,我以敦煌文书P4646和戴密微的《吐蕃僧诤记》开头,延伸开来讲很多亚洲宗教交流的情况。这门课没有现成的教材,我原来也不熟悉8世纪的唐蕃关系,所以也要不断地学习新知识、整合旧知识,才能去教学生。这门课我上得很艰难,有点跌跌撞撞,因为语言能力有限,知识也还不够多。但这样上课有个好处,我在教学生的时候,自己也在学习。

我经常讲“一生心血,半在课堂”,其实不是一半,而是大半。

用现成饭嚼来喂人,没有营养也没有味道

上书房:“一生心血,半在课堂”是有传统的。

葛兆光:是的。几个月前我在北京,北京大学人文社会科学研究院给了我一份邓广铭先生当年听陈寅恪先生讲课时的笔记,做得非常详细。我看了笔记有很多感想,陈寅恪先生的很多新观点,出现在这个笔记里,说明陈先生是在讲课时有这些想法的。比如,中古滨海地区为什么出现天师道,滨海地区中外文化的交流对中古有什么刺激等。过去一些听过陈先生讲课的老先生回忆,陈先生上课,往往是先把资料抄在黑板上,然后对着黑板上的资料,一条条给学生讲。陈寅恪那么了不起的学者,讲课也是费很大劲的,也不是“满嘴跑火车”的,凭着口才胡说一通是绝对不行的。

在座的陈思和教授有一个说法,说知识分子不光要有庙堂意识,还要有广场意识,我觉得还可以加一个课堂意识。做教师的,你得想办法讲好课,不能用现成饭嚼来喂人,那是既没有味道也没有营养的。

上书房:“给本科生以常识,给研究生以方法,给博士生以视野”,三者之间的逻辑关系是怎样的?

葛兆光:本科生需要掌握准确的全面的知识,能够按照逻辑和常识,判断什么是对的什么是错的;到了硕士阶段,就要在常识基础上更进一步。从本科到硕士,是一个巨大转变——本科生学习知识,研究生创造知识,所以才叫“研究”生。教师要给硕士生如何创造知识的方法,给他点石成金的手指头,而不只是给他金子,金子是本科阶段就要给的。博士生已经掌握了常识和方法,但他要和国际同行竞技,要了解人家在干什么,了解什么是学术前沿,所以才说要给他“视野”。

当然,常识、方法和视野三者是结合的,不是有了方法就可以丢了常识,不是有了视野就不顾方法的,但不同阶段有不同的重点。

希望学生热爱知识,敬畏知识和追求知识

上书房:您说自己就是个“教书的人”,尽教师的本分,那么,作为学生,又该尽怎样的本分?

葛兆光:古人讲教学相长,我在讲课的时候,首先希望学生给我一些反馈。我在国外上课的时候,学生会提很多问题,但我感觉,国内的学生,往往不善于提问题,这是一个很大的差异。

其次,我希望学生能够举一反三。如果我说一二三,学生只是从我这里学到一二三,那就完了。我说一二三,你得往下走,最好能够说出四五六,你要学的,不是我这儿已经焐得烂熟的旧知识,而是更广泛的新知识,以及今后用得上的方法和典范,知道什么是已经成为定论的,什么是会有新意义的,懂得寻找有新意义的题目,并且找得到进入这个题目的文献和资料,最后能顺利地把这些题目所有的意义表达出来。

再次,我希望学生有热爱知识、敬畏知识、追求知识的态度。

总的说来,我还是一个大学的教师,每天的工作,大半时间都在吭哧吭哧地备课,一个字一个字地抄资料,尽心尽力写讲义,这是一个教书人的责任。

三种讲课方式也许很受欢迎,但对学生一点好处都没有

上书房:今天的研讨会,讨论的是文史教学,您如何看待当下人文学科的处境?

葛兆光:你所说的“处境”,显然背后的意思是人文学科如今有点儿被瞧不起,在鄙视链的底端吧。我曾在清华大学工作过,很了解在现在过度重视“实用”学问的环境里,人文学者的位置、处境及心情。其实,现在无论是理工科大学还是综合性大学,人文学科都日益边缘化。曾有一位理工科背景的专家跟我讲,人文学科不就是讲讲道理、写写文章吗,这个我们也会。还有人说,人文学科就是在大学做一点提升人文素养的工作。这类话听起来很让人难过,但是,人文学科越来越边缘化,除了种种外部因素,有没有咱们自己的问题?

很长一段时间,我都在观察文史教学。我发现当下讲课有三种趋向。第一种是上课哗众取宠,老师很爱说段子、讲笑话,甚至讲一些低级趣味的段子,出了很多所谓“名嘴”。这种课也许很受欢迎,但对学生一点好处都没有。他讲得满堂彩,学生笑声不断,但这是在降低知识水准,只为取悦学生,不是在上课。第二种是上课灌心灵鸡汤,讲一些大而无当、似乎是放之四海而皆准的“真理”,这些话听上去像打鸡血吃兴奋剂,但有什么用?给学生知识了吗?没有。第三种是上课时照本宣科,照着教材念,墨守成规,谨守边界,讲的都是过时的、陈旧的教条。

这三种讲课方式,大概是现在大学里人文学科流行的方式,可是这都是在害学生。正因为这样讲课,就把人文学科带偏了,让社会对人文学科留下这样的印象——你既没有门槛,也就是没有专业训练,也没有营养,也就是没有扎实知识,人家当然鄙视你。

上书房:如何真正上好一门文史课?

葛兆光:我不能代替所有人文学科的老师讲话,但我自己编写讲义,一定遵循三条标准:有没有准确的知识和启发的新意;有没有提供至少可以按图索骥找的线索,照猫画虎做的方法;有没有提供学生新的史料、方向和视野。

第三条尤其重要,特别是给硕士生、博士生上课。要想把课上好,教师得不断地追踪学界前沿,不断地了解,哪些有可能是可持续发展的领域——不仅是前沿。让学生听了这门课,他能有继续往前开拓的空间。当硕士生、博士生的导师,我体会,最难的事情就是给学生选有价值有意义的选题,这费老劲了。

以亚洲史为例,我原来不做亚洲史,我是做思想史的,可是没办法,因为把中国史放入亚洲史大背景去考察,有可能是一个可以向纵深发展的领域,所以,虽然吃力,但我还是要努力地上这门课。

陈寅恪先生讲,做学问是“预流”还是“不入流”,和了解判断国内外学界的潮流和前沿有关。我曾引用董桥散文的话:你穿十年前流行的时装是邋遢,穿十年以后才流行的衣服是怪异,只有穿一年以后流行的才是时装。因为只有这样,人家才会理解你的研究,是时代的前沿和国际的潮流,他就能和你对话。同时,后辈才可以跟得上、进得去、赶得及。

陈寅恪曾经总结王国维做学问的三条经验。一是把地上的文献和地下的考古发掘结合起来,二是把域内的传世文献和域外的资料结合起来,三是把新的观点和旧的传统史料结合起来。王国维做学问,为什么就像“高手下棋无废子”,没有一颗棋子浪费?因为他有预见和前瞻,敏锐地进入学术的前沿。其实,我在《学术史讲义》和《亚洲史的研究方法》里面,写了很多这方面的意见,但往我们提示方向走的学生,现在并不算太多,因为这个方向要从头做起,白手起家,会很费劲。

没有理想主义,培养不出人文精神

上书房:如何在人文教学活动中培养学生的人文精神?

葛兆光:人文知识和人文精神,不能画等号。一个人当然可以通过了解人文知识来理解人文精神,但是,有些掌握很多人文知识的人,未见得有人文精神。我在《中国思想史》一书中反复讲,知识和思想不是等同的,也不是平行的。比如,古代人已经有很多世界知识,元代的人已经知道有非洲、欧洲了,但古人的世界观为什么没有什么改变?

人文精神的培养,当然需要通过人文知识的学习,但更重要的是人除了知识,也要对世界有更大的关怀,对社会有更深的理解,只有怀抱理想,才会孕育人文精神。

这不是仅仅通过讲课和听课就能实现的,作为教师,也要在教授知识之外,让学生看到这个教师不仅是敬业的,也是有理想的,甚至还应当是正派的,这是言传身教。可是,如果这个教师一离开教室,就做些很失身份的事,比如拿知识去做利益交换,学生从你身上是看不到也学不到人文精神的。

总之,没有理想主义,也就没有人文精神。

原载于《上观新闻》2022年12月3日

关键词阅读

- 葛兆光:给出常识、方法和视野的讲义2022-09-03

- 许石林 你本来就是一坛酒2013-11-21

- 编辑手记:一个标点符号和一个词儿2013-06-14

- 杨昂 一个法学家的奥德赛2012-11-08

京ICP备05007371号|京ICP证150832号|![]() 京公网安备 11010102001884号 版权所有 2004 商务印书馆

京公网安备 11010102001884号 版权所有 2004 商务印书馆

地址: 北京王府井大街36号|邮编:100710|E-mail: bainianziyuan@cp.com.cn

产品隐私权声明 本公司法律顾问: 大成律师事务所曾波律师