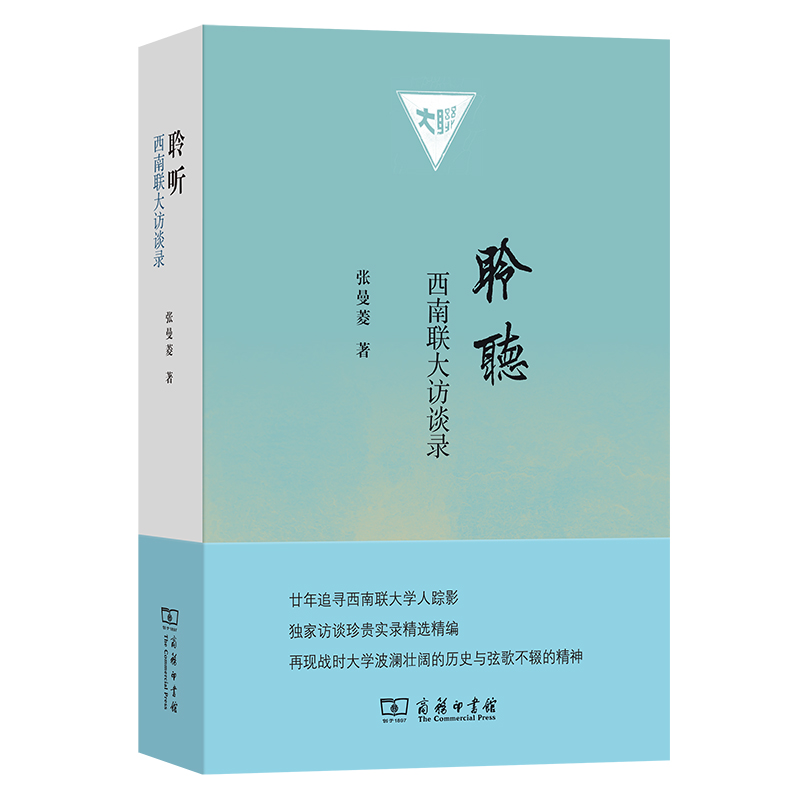

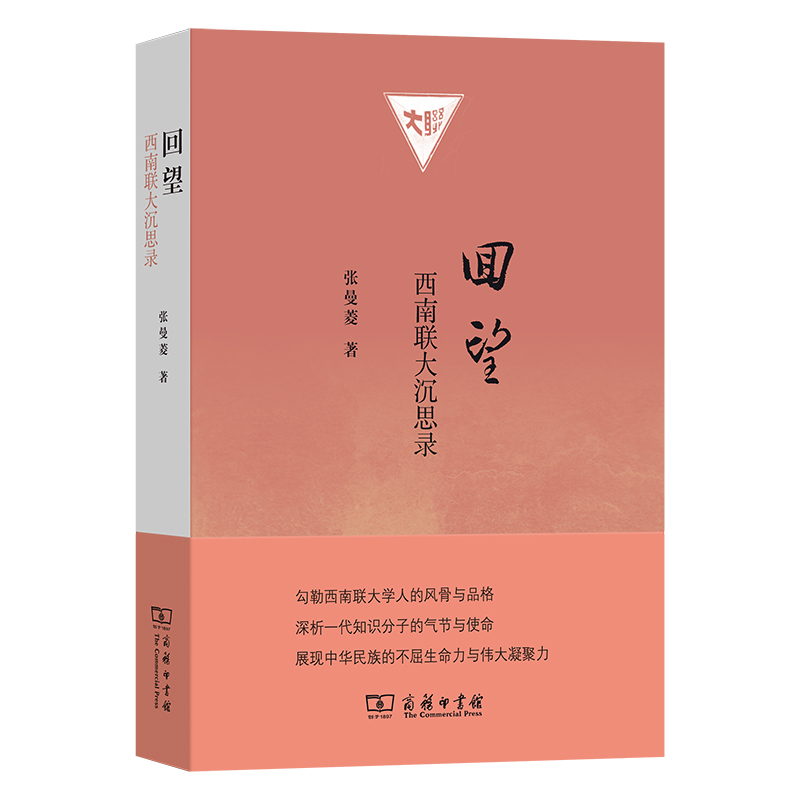

2024天府书展 |《聆听》《回望》新书分享会在成都举行

追寻西南联大的形与神

2024-10-12作者:官网报道新闻来源:商务印书馆浏览人次:2

新书分享会现场

10月11日,“追寻西南联大的形与神——《聆听》《回望》新书分享会”在2024天府书展上举行。《聆听》与《回望》作者张曼菱,《发现李庄》《李济传》作者岱峻就西南联大历史及其精神遗产展开了精彩对谈,现场观众反响热烈。活动由商务印书馆副总编辑郑勇主持。

在抗日烽火中,北京大学、清华大学、南开大学三校南迁昆明,共同组建西南联合大学。战火纷飞的年代,西南联大不仅赓续了中华民族的文化血脉,更展现了整个民族在逆境中的坚韧与智慧。在探寻西南联大的历史足迹与精神内涵的过程中,张曼菱从未停止思考:我们应从何种层面去理解西南联大?其背后的精神实质又是什么?她观察到,近年来“西南联大热”的现象往往让年轻读者只看到了西南联大学者的个人付出与坚守,却忽视了在大时代背景下,中华民族群体所发挥的至关重要的作用。

对西南联大学人的采访与书写,让张曼菱意识到要想深刻理解西南联大的历史地位和意义,必须站在“大历史”的视角下。从京城著名诗人陈三立因忧国忧民而绝食身亡的悲壮之举,到陈寅恪毅然拒绝日军邀请,随学校南撤至滇南的坚定行动;从吴宓不再闭门苦读,毅然登上南下火车的决绝选择,到邓以蛰在送别儿子邓稼先时,殷切嘱托他学科学以报效国家——这些事迹无不昭示着,在那个动荡的年代,从暮年者的殉国到中年人的出走,再到少年人的反抗,每一个群体都充满了为国奉献的勇气和决心。

正是在这股滚滚的南迁大潮中,文化的版图才得以重新勾勒并转移阵地至云南昆明,西南联大也因此有机会重聚各方学术力量,得以在八年的艰苦岁月中屹立不倒,为国家和民族培育出了无数的栋梁之才。

《聆听》《回望》作者张曼菱

张曼菱表示,西南联大的“形”包含在当时的地方风物、战时条件、学习风尚之中,是可以为人津津乐道的内容。而“神”则是西南联大的精神,是蕴含在西南联大的校训“刚毅坚卓”中的。张曼菱指出,这一校训背后所蕴含的精神是从这批学人毅然离开沦陷区就萌生出的教育的新精神。西南联大的出现,是一个民族的选择,是民族与其知识分子心愿和意志的高度统一。

《发现李庄》《李济传》作者岱峻

岱峻将西南联大的历史喻为考古工地上一连串未被完全发掘却蕴藏无数奇珍异宝的遗迹,而张曼菱的工作,正是对这一段历史进行深入挖掘与细致研究的过程,犹如探寻并科考每一件历史珍宝。谈及西南联大学人们的爱国主义情怀,岱峻强调,在战乱年代,学人们的选择虽各不相同——有的坚守后方,有的远赴海外深造,还有的直接投身抗战前线,但他们共同坚守着一个信念:在国家与民族的大义面前,在爱国主义的引领下,都在为自己深爱的土地、人民和文化贡献力量,让民族精神薪火相传,永不熄灭。

商务印书馆副总编辑郑勇

郑勇强调,在过去的20多年里,张曼菱持续不断追踪西南联大的历史和人物,深入发掘西南联大的历史遗产和精神传统,西南联大三部曲的出版就是她的著述成果。同时还有西南联大纪录片、光盘和数据库传世,由此我们可以说有三个西南联大:其一是历史上存在的联大,这是联大八年的真实历史;其二是西南联大亲历者和研究者关于联大的日记、回忆录、访谈录、研究著作等,这是回到历史现场,重新建构、书写、复活的联大历史;其三是我们阅读联大作品,重走联大路,寻访旧踪、遗存,从而使得联大的形与神,历史、传说与精神在今天和未来仍然生生不灭的联大形象。西南联大的精神与血脉,包括知识分子那种高昂的士气和深厚的精神传统,因此而源远流长、传承不息。

从《聆听》的口述历史到《回望》的深入思考,张曼菱不仅构建起西南联大的影像,更揭示了联大学子背后那些被历史的尘埃所掩盖的珍贵史实。这些文字汇聚成西南联大丰富而深邃的精神文化遗产,它们不仅勾起了历史在风中的回响,更掀起了对文化的传承与弘扬。对于国家和民族而言,这是对抗战艰苦岁月的正视与铭记,更是一份对文化根基的坚守与传承。

京ICP备05007371号|京ICP证150832号|![]() 京公网安备 11010102001884号 版权所有 2004 商务印书馆

京公网安备 11010102001884号 版权所有 2004 商务印书馆

地址: 北京王府井大街36号|邮编:100710|E-mail: bainianziyuan@cp.com.cn

产品隐私权声明 本公司法律顾问: 大成律师事务所曾波律师