新书分享会现场

10月19日,“西南联大:生命之树常青——《聆听》与《回望》新书分享会”在北京万圣书园举行。《聆听》与《回望》作者张曼菱,北京大学中文系教授高远东,《光明日报》高级编辑、文荟版副主编饶翔参加活动。活动由商务印书馆副总编辑郑勇主持。

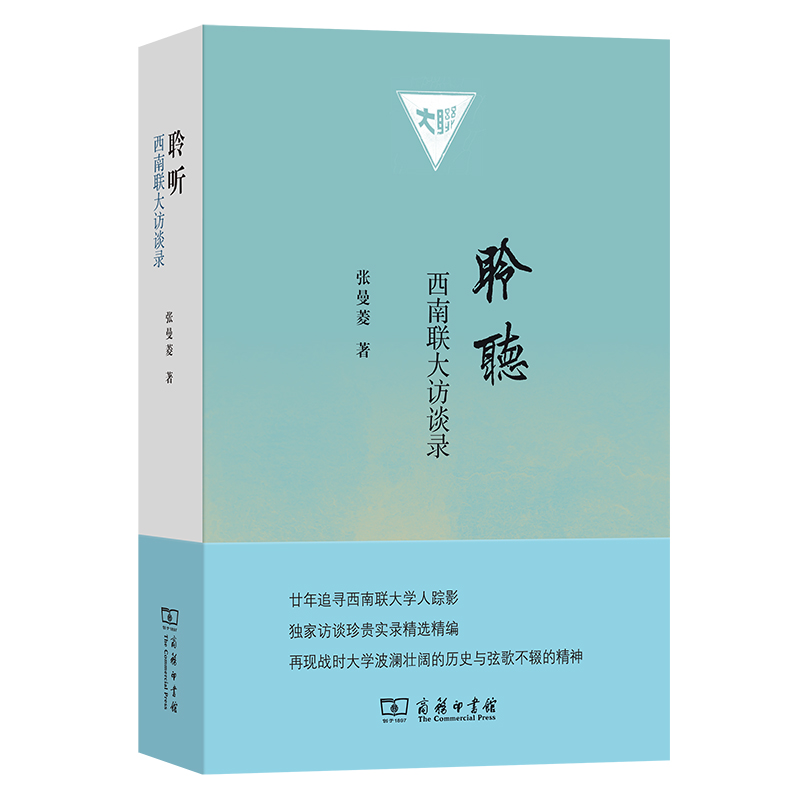

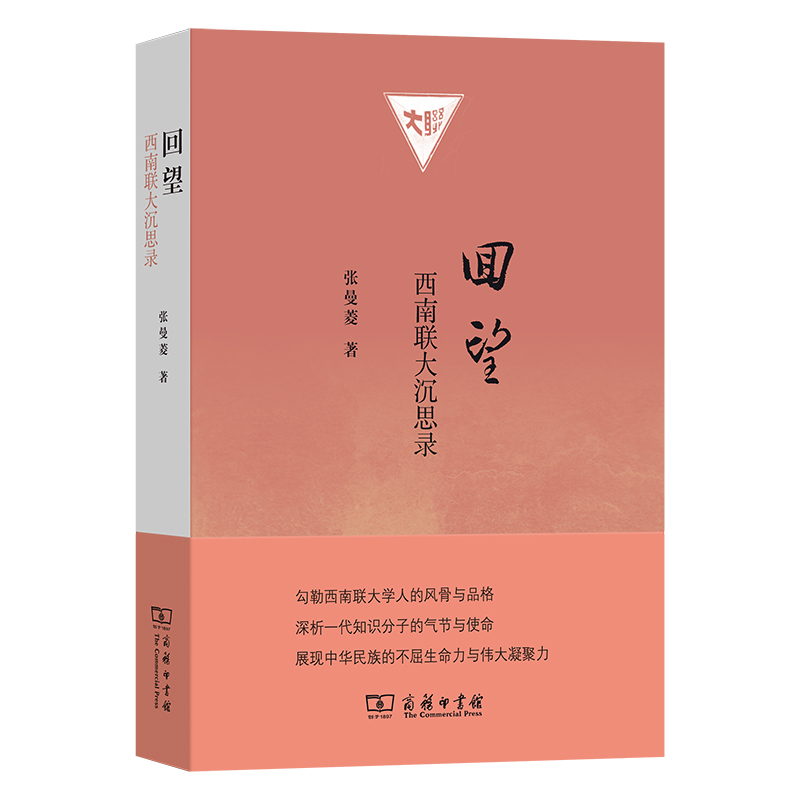

《聆听:西南联大访谈录》与《回望:西南联大沉思录》是西南联大研究学者张曼菱女士沉潜西南联大历史人物二十多年推出的两部新作。在20世纪三四十年代的春城昆明,有这样一群学者,他们以坚韧不拔之志,于战火纷飞中播撒知识的种子,让中华民族的文化与精神得以在逆境中生根发芽,延续至今——这便是西南联合大学的师生们。从1998年始,张曼菱女士采访了西南联大相关人物200多位,成为这段珍贵历史的聆听者、记录者和研究者。

嘉宾对谈现场

张曼菱回忆当年对西南联大学人的采访时说,她最深刻感受到的是他们旺盛的生命力,和对历史、时代与命运的伟大的穿透力。西南联大这段青春年代,是他们永远的绿洲。她提到,费孝通多年后再次回到云南非常动情地说,云南“像山茶花一样美好”,他曾“用膝盖亲吻”过这片土地。她还回忆了西南联大师生吴征镒、郝诒纯、任继愈等先生,他们为我们的民族、土地、学术之树的常青做出了毕生的贡献。任先生曾说:“西南联大七十年世称办学的奇迹。这奇迹无非是‘五四’科学与民主精神的继续。这种精神是永远前进的方向。”张曼菱深情回忆起任先生的话:中华民族追求现代化的愿望是不可阻挡的。她说:“深厚的土地,是大树常青的原因。我多年来追随他们的身影,我的成长也被注入了强大的生命力。”她强调,这些学者对土地饱含真情与热爱,他们对民族文化的坚守和传承是西南联大精神的一部分。

高远东教授指出,近代中国在求生存、图发展的道路上踽踽而行,五四是中华民族的精神原点之一,抗战时期的西南联大其实也是一个精神原点。西南联大融合了北大、清华、南开的优秀传统,建构成一个面貌和内涵都不同的新质的精神,值得深入发掘和研究。张曼菱的写作有别于传统学院派的历史研究,侧重于捕捉内在的精神传统和生动的细节,是一种强调经验、强调记忆、强调生命特点的历史还原方法。这可以称为“大众史学”,也是《聆听》和《回望》这两本书在诸多西南联大研究中的独特呈现。

饶翔先生与张曼菱相识多年,曾经手在《光明日报》上发表过她十余篇文章。他表示,张曼菱经历了作家到研究者的转型,从文学到历史、从虚构到纪实,无不彰显着她对西南联大的深情和敬重。正像季羡林所说,身为“北大之女”,又从小生活在云南,她能非常顺利地打通现实与历史。书写西南联大是她身份认同的方式,也是她的责任和使命。她的新书体现了她作为作家的优势,呈现出一种充满激情与个性的鲜明风格。

此次分享会上,沈克琦之女沈正华也用文字转达了对张曼菱女士的敬意。沈克琦1943年毕业于西南联大物理系,后曾为张曼菱纪录片《西南联大启示录》的史料顾问,也是《西南联合大学校史》的负责人之一,过程中不计劳苦、辛勤付出。她提到张曼菱将珍贵的录像资料捐赠给北大图书馆的善举,对张曼菱“从访谈中得到启示,在回望中继续反思”的研究和贡献给予了高度评价,并期待新书能够激发更多人对西南联大精神的思考和传承。

会上,张曼菱向读者展示了任继愈先生曾赠予她的两枚西南联大校徽(一枚学生校徽,一枚教师校徽),也将任先生的手札带到了活动现场。她细细讲述了两枚珍贵校徽背后所承载的意义与往事。校徽与手札的照片均收在《回望》一书中。任继愈先生的女儿任远也分享了个人记忆中有关父亲与西南联大的往事,并表达了对张曼菱所进行的西南联大研究工作的敬意。

歌德的巨著《浮士德》中曾说:“理论是灰色的,而生命之树常青。”商务印书馆副总编辑郑勇说,在历史的长河中,西南联大弦歌不辍的历史传奇、联大人的故事、联大刚毅坚卓的精神都如同一棵常青的树,生机勃勃,绿意盎然。张曼菱女士的《聆听》与《回望》不仅是对西南联大历史的记录,更是对西南联大精神的发掘和阐释。

京ICP备05007371号|京ICP证150832号|![]() 京公网安备 11010102001884号 版权所有 2004 商务印书馆

京公网安备 11010102001884号 版权所有 2004 商务印书馆

地址: 北京王府井大街36号|邮编:100710|E-mail: bainianziyuan@cp.com.cn

产品隐私权声明 本公司法律顾问: 大成律师事务所曾波律师