快讯 | “跨文化中国学丛书”第一辑新书座谈会在京召开

2024-12-02作者:官网报道新闻来源:商务印书馆浏览人次:130

座谈会现场

12月1日,“跨文化中国学丛书”第一辑新书座谈会在商务印书馆举行。会议由中国文化书院、北京师范大学跨文化研究院和商务印书馆共同主办。来自北京大学、中国文化书院、北京师范大学、北京语言大学、中国社会科学院、中国艺术研究院、香港中文大学等高校科研院所的王宁、陈方正、陈越光、王一川、李国英、李正荣、李晓西、宋永伦、张远、赖彦斌、史玲玲、罗珊、孙超等十余位专家学者,及法国阿尔多瓦大学金丝燕教授、比利时根特大学巴得胜教授通过线上线下方式出席了座谈会。商务印书馆党委书记、执行董事顾青参加会议并致辞。

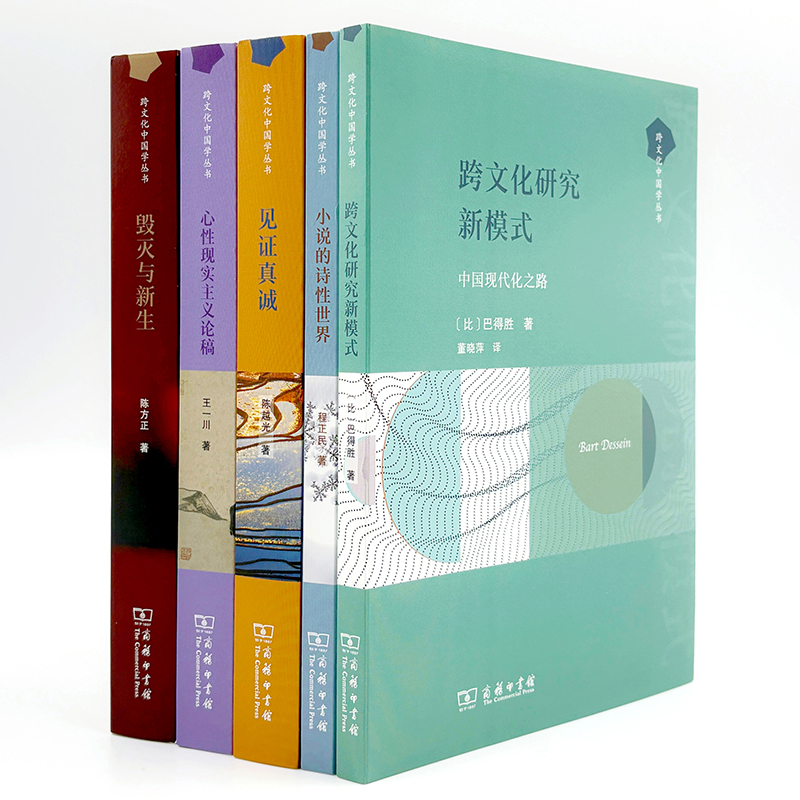

为体现跨文化视野下的中国文化在世界现代化进程中的复杂现象、理论与方法的多个侧面,主动开展文明对话与文明互鉴,中外学者共同撰写了“跨文化中国学丛书”。这套丛书是教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“跨文化视野下的民俗文化研究”及青海省人民政府–北京师范大学高原科学与可持续发展研究院与北京师范大学跨文化研究院“丝路跨文化研究”重大项目的成果。在中国文化书院、北京师范大学跨文化研究院的鼎力支持下,“跨文化中国学丛书”中的陈方正《毁灭与新生——现代化比较研究》,王一川《心性现实主义论稿》,陈越光《见证真诚——公益思想与实践的跨文化建构》,程正民《小说的诗性世界——跨文化中俄小说研究》,巴得胜著、董晓萍译《跨文化研究新模式——中国现代化之路》五部新书近日由商务印书馆出版。

首先,“跨文化中国学丛书”的出版在中国学术研究乃至中外文明互鉴上具有不可低估的重要价值。

商务印书馆党委书记、执行董事顾青

商务印书馆党委书记、执行董事顾青在致辞中指出,跨文化研究与区域国别研究,都是中国走向世界,促进中外文明互鉴的重要途径,“跨文化中国学丛书”的出版得风气之先,令人眼前一亮。感谢陈越光先生、董晓萍教授和金丝燕教授三位丛书主编及各位编委的远见卓识,希望在中国文化书院和北京师范大学跨文化研究院的大力支持下将“跨文化中国学丛书”分期分批、陆续出版。对于商务印书馆而言,这既是挑战也是锻炼。

北京师范大学跨文化研究院名誉院长王宁

北京师范大学跨文化研究院名誉院长王宁教授在线上参会并致辞。她回顾了北京师范大学跨文化研究院自2016年创立以来艰苦跋涉而又成绩斐然的发展历程,特别提到在这八年中,中国跨文化研究的启路先锋乐黛云先生和法国汉学家汪德迈先生对跨文化中国学的重要贡献。王宁教授立足语言学研究提出:“中西方在研究方法上一直有着尖锐的矛盾,如何从汉语语言文字的事实出发,又能吸收国外研究先进的科学方法和前沿成果?”经过与乐黛云先生的讨论,她认识到“我们具有了多文化共存的视野,在传统文字训诂学的转型和创新的实践中,在维护汉语特点的前提下,通过跨文化之桥,深入到不同文明、不同文化、不同民族精神的深层结构中去。”

中国文化书院院长陈越光

中国文化书院院长陈越光在致辞中指出,回顾中国文化书院40年的发展史,“跨文化”和“中国学”这两个概念在中国都是由中国文化书院的前辈汤一介、乐黛云、梁从诫、庞朴等人率先提出和倡导的。他们始终立足于往前走的中国文化本位。在此基础上,“跨文化中国学丛书”对于人类历史进程的理解和认知都是以最大包容和最高统一为文化指向的,它背后有着深深的理性关切,即如何发现中国文化的特殊性和世界文化的共通性。

其次,“跨文化中国学丛书”从历史、文学、艺术、汉学等多个视角将跨文化研究主题引向深入,并呈现出多元开放的新格局。

香港中文大学荣誉院士陈方正

香港中文大学荣誉院士陈方正先生就新书《毁灭与新生——现代化比较研究》提出,从十六七世纪开始,欧洲国家在宗教、政治、军事、学术、思想等各方面都出现了极其剧烈的变化,也就是发生了整体和根本的蜕变,即“现代化”。其他国家在强大的冲击下,被迫向欧洲学习,并改变自身的体制甚至思想。他将这些反应、学习乃至改变的过程相互比较,形成了“现代化比较研究”。

北京语言大学艺术学院特聘教授王一川

北京语言大学艺术学院特聘教授王一川发表题为“品味外来文艺中国化硕果”的讲话。他在《心性现实主义论稿》一书中,以跨文化学的视角梳理了现实主义进入中国文艺的百年历程。他通过对中国文艺动态的深入观察分析,敏锐地感受到进入21世纪以来,以心性问题优先的中国传统,同历来注重客体、客观和科学的西方现实主义原理之间,发生了高速、强力而又持续的跨文化融合,甚至达到“得心应手”的境界,从而诞生了中国式现实主义,他将其称为“心性现实主义”。“对外来文艺的中国化硕果加以尝试性品尝和品味,正是我写这本书的目的。”

北京师范大学文学院教授李正荣

北京师范大学文学院李正荣教授代表已故的程正民先生发表感言。程正民先生的遗作《小说的诗性世界》在中俄小说对比研究中,采用跨文化视角和方法,深入解析了以往教科书和文艺评论中不被重视的因素,如小说场面、声调、色彩、时空以及民俗等,结合具体文本阐发了上述要素在探索小说诗意方面的独特作用。

比利时根特大学教授巴得胜

巴得胜先生通过视频发言提到,“世界的联系日益紧密,如果我们想维持一个全人类都能过上充实生活的世界,跨文化对话就变得越来越重要。历史经验和形势动态塑造了我们是谁,我们如何看待世界,以及我们如何与他人沟通。”在《跨文化研究新模式》一书里,他采用历史的角度来看待跨文化对话,强调现有的跨文化对话方式发生变化,是制定新的对话的重要时刻。他希望以此给读者带来深思,并为欧洲和中国之间的相互理解做出贡献。

第三,“跨文化中国学丛书”出版使跨文化新学科建设在中国落地生根,长足发展。

法国阿尔多瓦大学教授金丝燕

金丝燕教授在视频发言中指出,中国的跨文化学自1995年创立以来的发展分为四期:初期、成熟期、跨文化新学科的诞生、跨文化中国学凸显。同时,金教授还提出11个标志性事件,包括1995年汤一介、乐黛云教授开启中法跨文化对话,2016年跨文化学新学科发生地落地中国——北京师范大学跨文化研究院创立等,最后强调“跨文化中国学丛书”的出版象征跨文化新学科在中国的长足发展,堪称第11个标志性事件。

北京师范大学经济与资源管理研究院名誉院长、教授李晓西

北京师范大学经济与资源管理研究院名誉院长李晓西教授认为丛书出版 “是从全球文化视野对中国文化特色进行反思与归纳的尝试。这种尝试是非常有价值的,也将是一场令人感叹的国际合作”。

北京师范大学文学院教授李国英

北京师范大学文学院李国英教授以“跨文化视野下的人类整体观”为题发言,他认为“人类是我们共同的归属,地球是我们共同的家园,作为人类成员的我们有太多可以超越地区、国家、种族、特定文化的共同的追求、渴望、梦想。”因此,跨文化视野下的文明互鉴“关照整体共性,并不是要取消区别与差异,恰恰是在维护人类整体利益的前提下保护区别和差异,用不同的音符奏出华美的乐章。”

中国机械工程学会荣誉理事、资深专家宋永伦

中国机械工程学会荣誉理事、资深专家宋永伦教授认为跨文化中国学的内涵十分广泛,建议扩大到自然科学领域,促进人文与科技共同发展。此后,多位参会专家继续围绕“跨文化中国学”推动文明对话与文明互鉴,从语言学、民俗学、文艺批评等方面展开了热烈讨论。

世界处于变化之中,而“跨文化中国学丛书”从历史性、主体性与共享性出发,阐释中国文化的现代价值与未来意义,让当代中国人看到单一化研究的重重困境,同时也看到多样化与主体化共生的光明前景。

【现场图集】

中国社会科学院外国文学研究所副研究员张远

北京师范大学文学院高级工程师赖彦斌

北京师范大学文学院讲师史玲玲

中国艺术研究院助理研究员罗珊

参会嘉宾合影

“跨文化中国学丛书”第一辑(商务印书馆2024年出版)

京ICP备05007371号|京ICP证150832号|![]() 京公网安备 11010102001884号 版权所有 2004 商务印书馆

京公网安备 11010102001884号 版权所有 2004 商务印书馆

地址: 北京王府井大街36号|邮编:100710|E-mail: bainianziyuan@cp.com.cn

产品隐私权声明 本公司法律顾问: 大成律师事务所曾波律师