出版研讨会现场

12月6日,一场聚焦学术翻译与传播、汇聚国内知名学者的盛会——“汉译世界学术名著丛书”(1000种)出版研讨会在商务印书馆举行。本次活动不仅标志着商务印书馆在学术出版领域取得的又一里程碑式成就,更是向中国学术界展示学术翻译与传播成果的重要窗口。同日,“一千朵蒲公英的绽放”——“汉译世界学术名著丛书”(1000种)主题展在京揭幕。

盛大开幕:“一千朵蒲公英的绽放”

活动于当日上午9时在商务印书馆历史陈列馆正式拉开帷幕,首先进行的是“汉译世界学术名著丛书”(1000种)主题展揭幕剪彩仪式,活动由商务印书馆总经理刘禹主持。

商务印书馆党委书记、执行董事顾青致辞

商务印书馆总经理刘禹主持

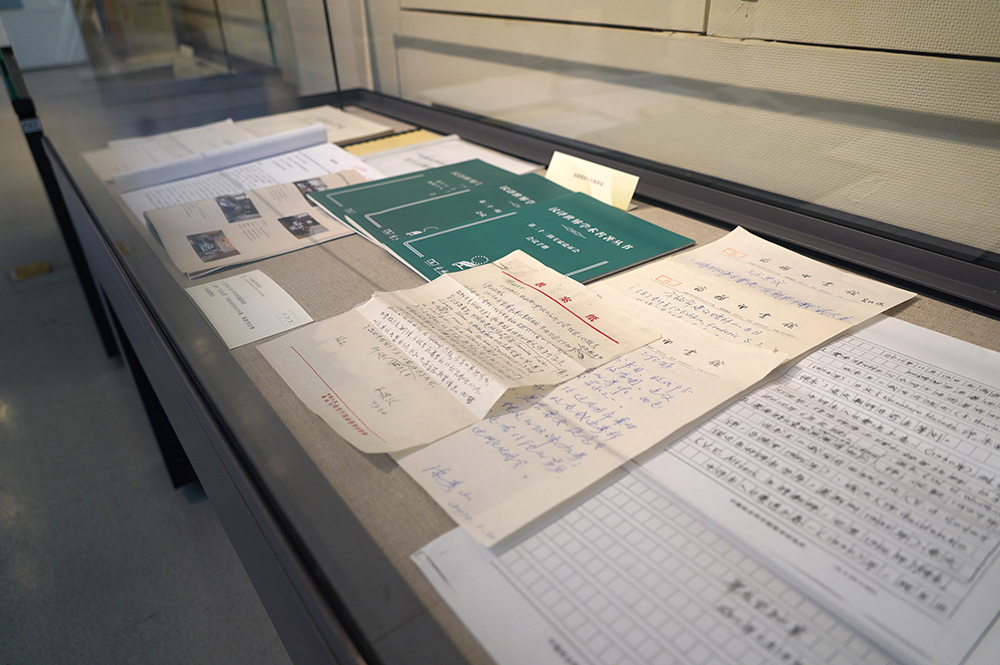

商务印书馆党委书记、执行董事顾青首先发表了致辞,顾青回顾了商务印书馆百年来的译介传统,特别是“汉译世界学术名著丛书”对中国学术发展贡献巨大,已成为改革开放的标志性成果。2024年“汉译世界学术名著丛书”出版至1000种,达到了一个新的里程碑。顾青介绍,此次展览以“一千朵蒲公英的绽放”为主题,通过图片、文字等形式全景式展现商务印书馆在译介域外文明、推动中国特色哲学社会科学体系建设方面的历史贡献。展览展示了包括历史出版物、选题规划、译稿等在内的百余件实物,不少为首次展出。顾青表示,“汉译世界学术名著丛书”是几代学人和出版人的心血结晶,将继续推动中国哲学社会科学发展。商务印书馆将以更开放的态度,吸纳借鉴人类优秀文明成果,为实现中国式现代化担负新的文化使命。

剪彩仪式现场

随后,首都师范大学教授、第十三届全国政协副主席刘新成,中国出版协会理事长邬书林,中国出版集团党组成员、股份公司总经理茅院生以及顾青书记共同为主题展剪彩。

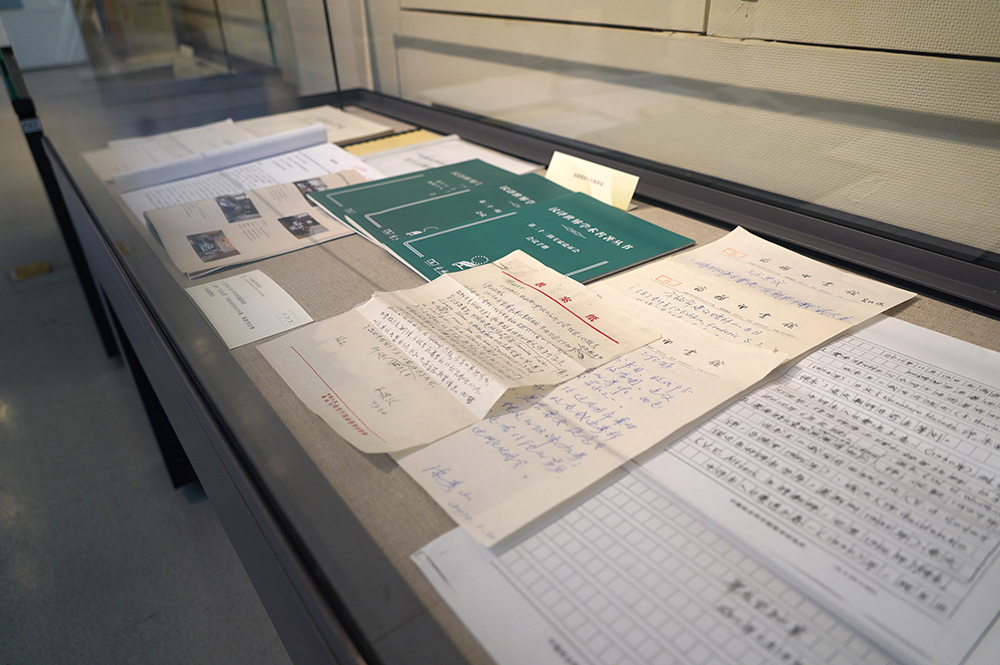

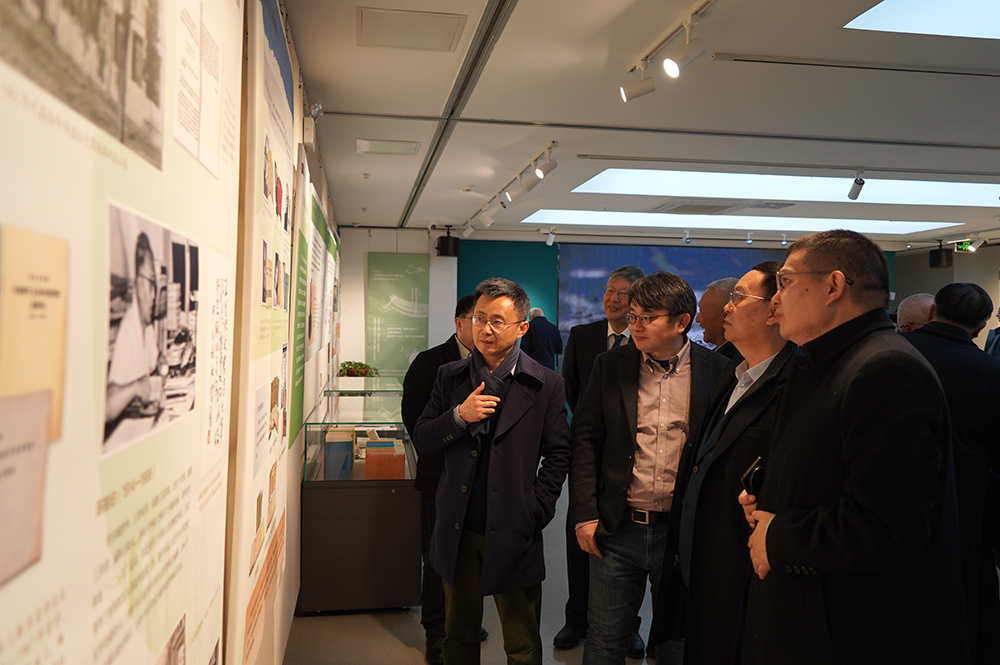

与会嘉宾观展现场

剪彩仪式后,与会嘉宾一同参观了展览。深入了解丛书的选题策划、专家论证、译者翻译、编辑出版、读者交流等各个环节,对商务印书馆在学术出版领域的专业精神和卓越贡献表示由衷赞叹。一幅幅珍贵的图片、一份份厚重的文献、一段段生动的故事,瞬间将与会嘉宾带入了一个充满学术氛围的殿堂。

“汉译世界学术名著丛书”的历史可以追溯到19世纪末20世纪初。严复在20世纪初翻译了亚当·斯密的《国富论》(严译为《原富》)、孟德斯鸠的《论法的精神》(严译为《法意》)、约翰·穆勒的《论自由》(严译为《群己权界论》)等社科名著,均在商务印书馆出版,影响巨大。20世纪一二十年代,商务印书馆组织译介出版了大量介绍西方政治制度、社会思潮的作品,这些翻译作品大多以探索民族复兴之道为旨归。其中包括大量介绍社会主义思潮和马克思主义思想的作品,为马克思主义在中国的传播起到了重要的推动作用。三四十年代,商务印书馆系统出版了以“汉译世界名著丛书”“大学丛书”“中山文库”等为代表的学科名著译著,推动了中国现代学科的建立。

新中国成立后,1958年,中央明确商务印书馆的任务为“以翻译外国的哲学、社会科学方面的学术著作为主,并出版中外文的语文图书”。此后,哲学社会科学学术翻译成为商务印书馆的主营出版业务之一。上世纪五六十年代,陈翰伯主持商务工作时期,出版了一大批学术译著,其中多为19世纪中期前作为马克思主义来源的经典,也包括一些当代学术名著。这些品种成为之后“汉译世界学术名著丛书”前四辑的主要稿源。

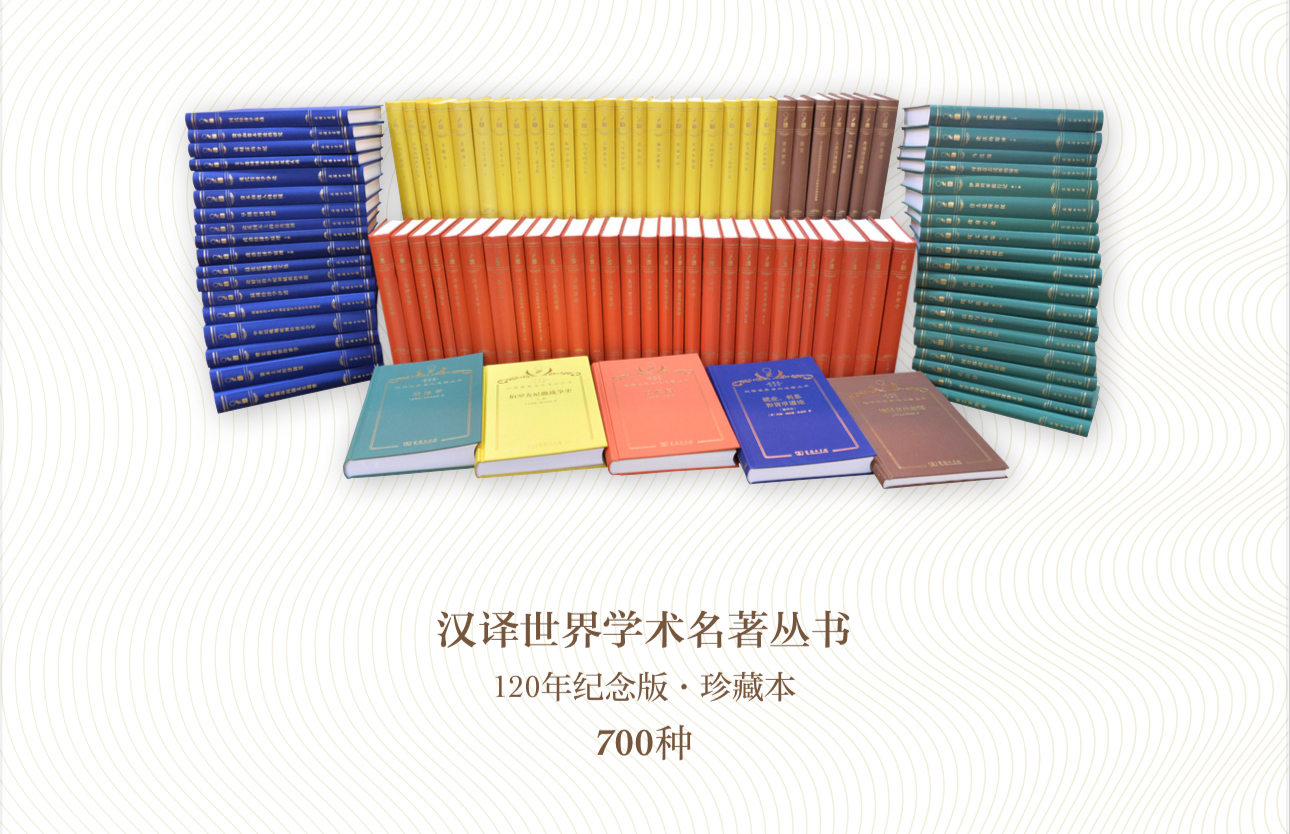

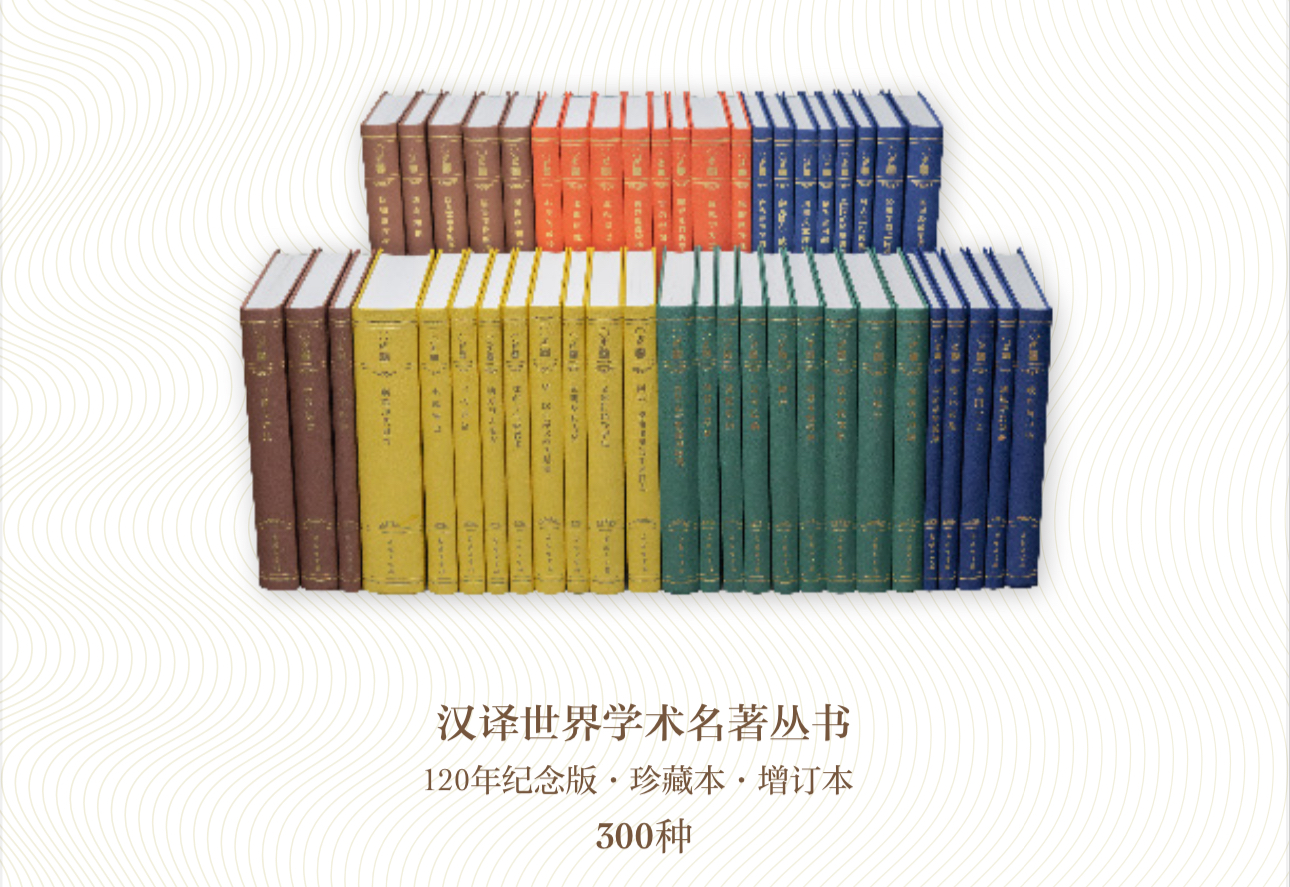

1981年改革开放之初,在陈原主持下,商务印书馆正式出版“汉译世界学术名著丛书”,1982年第一辑50种完成出版。此后,商务以两三年出版一辑的速度,到2011年出版至500种,2017年出版至700种,2024年出版至1000种。“汉译世界学术名著丛书”的出版,反映了打开国门的中国对待全世界文化成果的吸收态度,以域外知识为中国学术重建和中国社会现代化进程提供借鉴,成为改革开放的标志性成果,对奠基我国学术、开启新学科领域、促进我国哲学社会科学的发展起到了重要作用。丛书学科门类涵盖哲学、政治、法律、社会、历史、地理、经济、管理、语言、艺术等,许多书的作者都是一个时代、一个民族、一个阶级、一种思潮的先驱者、代表者,被誉为“迄今为止人类已经达到过的精神世界”。

回顾历史:作为改革开放标志性学术成果的“汉译世界学术名著丛书”

参观结束后,与会嘉宾移步至商务印书馆礼堂,举行“汉译世界学术名著丛书”(1000种)出版研讨会。

商务印书馆党委书记、执行董事顾青主持

商务印书馆总编辑陈小文介绍出版情况

上午的研讨会由顾青书记主持。首先由商务印书馆总编辑陈小文详细介绍丛书的出版情况。陈小文总编辑从“汉译世界学术名著丛书”出版的历程、收录标准及特点、出版流程、成就及影响、近年来的一些新拓展、遇到的困难及未来的发展等方面全面梳理了“汉译世界学术名著丛书”出版的历史,并希望各位专家为丛书未来的发展献计献策。

在学者致辞环节,中国社会科学院学部委员、原副院长高培勇,原中共中央党史研究室副主任、中共中央党史和文献研究院原院务委员冯俊,中国社会科学院学部委员、原中国社会科学院语言研究所所长沈家煊,北京大学燕京学堂名誉院长、国际关系学院教授袁明,以及人民教育家、中国政法大学原副校长、终身教授张晋藩等学者先后发言。

中国社会科学院学部委员、原副院长高培勇

高培勇指出,该丛书滋养了几代中国学术人才,推动了中国学术的现代化与世界化。他特别指出,该丛书为中国经济学界提供了宝贵的学术资源,为学者打下宽广视野的良好基础。同时他强调,在新时代背景下,丛书出版应立足于构建中国哲学社会科学自主知识体系的主线索,强调自主化而非本土化,要以中国式现代化为中心,选择适合的选题,为国家治理体系治理能力现代化、财富分配等关键领域提供有益参考。

原中共中央党史研究室副主任、中共中央党史和文献研究院原院务委员冯俊

冯俊就哲学类的“汉译世界学术名著丛书”谈了几点重要认识,他认为,汉译世界名著推动了西方哲学和马克思主义在中国的传播,为中国共产党的创建、为中国的西方哲学学科体系建设作出了贡献;助推了解放思想的大讨论,让中国人在拨乱反正之后再次开眼看世界,为推进中国的改革开放和现代化建设作出了贡献;推动了文明交流互鉴,为构建人类命运共同体作出了贡献。

中国社会科学院学部委员、原中国社会科学院语言研究所所长沈家煊

沈家煊从语言学的角度谈了对于“汉译世界学术名著丛书”今后的希冀,他强调中国语言学家需具备世界眼光,了解人类语言的多样性,拓宽和加深对世界的了解。他认为,了解世界和文化自信是一体两面的,构建自主知识体系需基于中国特色并具有普遍意义。他呼吁重视语言问题在文明沟通中的重要性,希望商务印书馆未来能出版更多更好的名著。

北京大学燕京学堂名誉院长、国际关系学院教授袁明

袁明以国际关系学界为例,强调了丛书挑选经典著作的重要性,并分享了个人求学经历以及“汉译世界学术名著丛书”对自身的启发。她认为,丛书见证历史,沟通中外,近年来更是拓宽至非西方经典与当代名著,展现出独到的学术眼光。在信息爆炸的时代,读经典作品可保持清醒,丛书对青年一代影响深远。在百年未有之大变局中,应以文化自信为基,聚焦中国,关怀世界,继续做好中国与世界之间的文化交流与互鉴。

张晋藩先生由于年事已高,未到现场参会,陈小文总编辑代为宣读了他的发言。张先生主要谈到张元济先生对中国近代法律史的卓越贡献。张元济作为商务印书馆开创者,致力于推动教育文化和出版事业,开启民智,广泛印制法政新书,关注法制改革,推动法学研究,创办法政杂志,支持法学协会,助力法学研究,提高公众法律意识,为中国法律近代化提供了思想资源和理论基础。张元济一生充满对国家和民族的深切关怀,积极推动西方法文化传播,支持教育发展和文化传承,在法律近代化过程中立下了不朽功勋。

随后,中国出版集团党组成员、股份公司总经理茅院生,中国出版协会理事长邬书林,首都师范大学教授、第十三届全国政协副主席刘新成先后发表讲话。

中国出版集团党组成员、股份公司总经理茅院生

茅院生代表中国出版集团对各位嘉宾、专家学者及商务印书馆同仁表示感谢,并肯定了“汉译世界学术名著丛书”的时代意义与成就。他强调,“汉译世界学术名著丛书”是连接东西方文化的桥梁,见证了中国改革开放与现代化建设的辉煌篇章,对构建中国特色哲学社会科学体系具有不可估量的价值。商务印书馆作为这套丛书的发起者与主力军,与众多专家学者及翻译家共同铸就了这一学术翻译的辉煌成就。展望未来,中国出版集团将继续秉持开放包容的态度,推动“汉译世界学术名著丛书”更加经典、系统、专业、权威,为中国学术繁荣与文化强国建设贡献力量。

中国出版协会理事长邬书林

邬书林表示,“汉译世界学术名著丛书”作为改革开放的标志性出版物,规模宏大、内容精湛、严谨开放,不仅对我国社会主义文化建设、哲学社会科学发展作出了巨大贡献,还展现了出版的使命担当、高质量发展追求和学术出版标杆地位。其品牌价值与影响力为出版业提供了宝贵启示。在新时代背景下,应守正出新、加快发展,利用科技手段创新出版,助力建构中国自主知识体系,推动中国特色哲学社会科学走向世界。

首都师范大学教授、第十三届全国政协副主席刘新成

刘新成指出,“汉译世界学术名著丛书”汇聚世界学术经典,促进文化交流,是商务印书馆和学术界、翻译界共同取得的成就,是中国改革开放的产物,见证并推动了中国的现代化进程和学术思想文化建设。在新时代背景下,丛书面临新的使命和发展机遇,商务印书馆应承接传统,坚持高质量出版,拓宽种类和领域,回应时代、民族、国家和人民的需求,为建设中华民族现代文明、推动中外文明交流互鉴、构建人类命运共同体作出更大贡献。

展望未来:回应国家、时代、学术发展的需要

下午13:30,研讨会进入下半场,由商务印书馆总编辑陈小文主持。下半场以专家学者发言为主,来自全国各地的知名学者和专家齐聚一堂,围绕丛书的学术价值、翻译质量、文化传播、未来出版方向等方面进行了深入探讨和交流。下午参加讨论的专家有北京大学城市与环境学院历史地理研究中心教授唐晓峰,清华大学历史系教授刘北成,北京师范大学历史学院教授郭小凌,中国人民大学国际关系学院教授时殷弘,北京大学政府管理学院教授李强,北京外国语大学外国语言研究所研究员姚小平,中国人民大学经济学院教授方福前,中国人民大学哲学院教授张志伟,北京师范大学特聘教授米健,北京师范大学哲学学院教授韩震,山西大学哲学与社会学院教授江怡,中国政法大学法学院教授舒国滢,浙江大学敦和讲席教授孙周兴,上海师范大学副校长、教授陈恒,北京大学社会学系教授渠敬东,新华文轩出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理胡巍,中国财政科学研究院党委书记、院长、研究员杨志勇,凤凰传媒副总经理、凤凰新华党委书记、董事长秦俊俊,北京大学法学院教授张翔,北京开卷信息技术有限公司副董事长、总裁蒋艳平,北京大学经济学院副院长、研究员张亚光。

与会专家学者们先后发言,结合自身经历和专业背景,对丛书的历史意义、文化价值和对学术界的重要性给予了高度评价,同时对于丛书在完成1000种出版的历史性成就之后,面临哪些问题、如何继续更好地发展,提出了各自的看法和建议。在研讨中,专家们重点围绕以下几个方面,做了发言和讨论:

首先,在丛书出版与时代发展的关系上,专家们指出,丛书在历史上以其广博、经典的内容,顺应了改革开放时代的思想潮流与知识需求。而在当下,丛书的出版更应该成为对当今时代精神的深刻回应与积极塑造,更应紧密贴合时代脉搏,尤其是扩充对于人类进入工业时代之后的一些重大问题进行思考的作品,关注当今科技高速发展时代人类如何更好生存的切身问题,回应社会对知识普及化、多元化、专业化的迫切要求,做好更多选题储备。

其次,在丛书的学科领域及知识体系结构上,专家们认为,丛书需在开放性、多元性和包容性上更加着力,不仅涵盖西方文明的精髓,更要广泛纳入非西方的多种文明,例如亚非拉地区的经典作品,体现全球视野下的文化交流与互鉴。同时,在互相借鉴中充分吸收其他文明的优点,为发展中国的自主知识体系提供更好的养分。这既是中国式现代化在文化层面的必然要求,也是构建人类命运共同体的文化基石。

再次,专家们还对出版宣传方面的创新举措建言献策。专家们提到,丛书从产品形态到服务模式,均应不断革新。尽早谋划以新技术促进出版发展,如引进入工智能翻译技术,构建人文社科翻译大模型,将极大提升翻译质量与效率,能够使丛书内容更加精准地触达全球读者;针对不同年龄层与需求群体,如老年人、学生等,提供定制化的阅读服务,做好书目的针对性分类,降低阅读门槛,使丛书的阅读群体逐渐扩大;尝试结合电子书、有声书、线上课程等融合出版形式的发展,以更好打破传统阅读的时空限制,让知识传播和文本的学术应用更加便捷高效;尝试围绕图书做更多周边开发,如编写导读、提供阅读手册等;注重和发行渠道的更好配合,维护好丛书的各种基础营销资源,等等。

最后,顾青书记对本次研讨会进行了总结,对参加会议和一直以来支持“汉译世界学术名著丛书”出版工作的专家学者们表达了敬意和感谢,他指出,此次研讨会的成功举办,不仅为丛书的进一步推广和传播奠定了坚实基础,也为推动中国学术翻译事业的进程、加强学术交流互鉴注入了新的活力和动力。未来,商务印书馆将继续秉承“昌明教育,开启民智”的宗旨,致力于学术出版事业的繁荣发展,高度重视学界和出版界各位专家的建议,认真研究当今世界的新变化、新需要,继续把“汉译世界学术名著丛书”做大做好,为推动中国学术界的国际化进程贡献更多智慧和力量。

【现场图集】

北京大学城市与环境学院历史地理研究中心教授唐晓峰

清华大学历史系教授刘北成

北京师范大学历史学院教授郭小凌

中国人民大学国际关系学院教授时殷弘

北京外国语大学外国语言研究所研究员姚小平

中国人民大学经济学院教授方福前

中国人民大学哲学院教授张志伟

北京师范大学特聘教授米健

北京师范大学哲学学院教授韩震

山西大学哲学与社会学院教授江怡

中国政法大学法学院教授舒国滢

浙江大学敦和讲席教授孙周兴

上海师范大学副校长、教授陈恒

北京大学社会学系教授渠敬东

新华文轩出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理胡巍

中国财政科学研究院党委书记、院长、研究员杨志勇

凤凰传媒副总经理、凤凰新华党委书记、董事长秦俊俊

北京大学法学院教授张翔

北京开卷信息技术有限公司副董事长、总裁蒋艳平

与会嘉宾合影

部分展览作品

![]() 京公网安备 11010102001884号 版权所有 2004 商务印书馆

京公网安备 11010102001884号 版权所有 2004 商务印书馆