关联图书

-

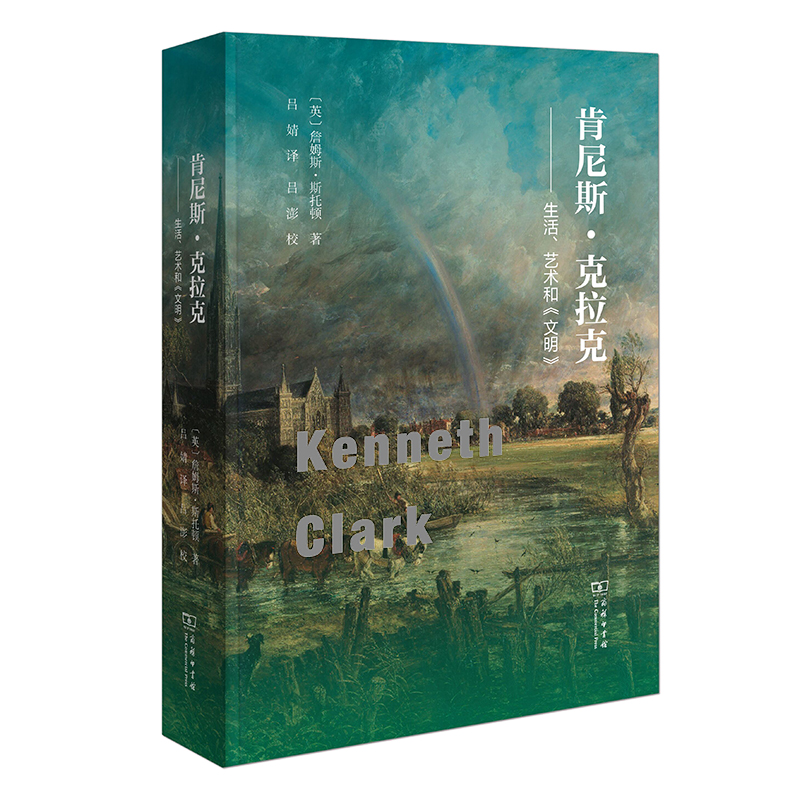

肯尼斯•克拉克:生活、艺术和《文明》¥158.00

艺术不是逃避,而是抵抗的武器

《肯尼斯·克拉克:生活、艺术和〈文明〉》(商务印书馆2024年出版)

在20世纪艺术史的星空中,肯尼斯·克拉克(Kenneth Clark,1903—1983年)是一颗璀璨夺目的明星。他不仅是英国国家美术馆馆长、牛津大学斯莱德教授、英国艺术委员会主席,更是以电视纪录片《文明》闻名世界的艺术史家。近日,商务印书馆出版的詹姆斯·斯托顿所著《肯尼斯·克拉克:生活、艺术和〈文明〉》,为我们打开了一扇深入了解这位艺术史巨擘的窗户。

作为一位兼具艺术史家与苏富比主席身份的作者,斯托顿在撰写这部传记时,拥有得天独厚的优势。他运用了大量一手材料,包括克拉克生命末期写的自传片段《美学家的进步》、克拉克本人保留的所有给父母和妻子的信件、泰特美术馆里关于克拉克的巨大档案库、克拉克的女儿6岁时的日记、几乎所有在世的《文明》剧组人员的采访,都成为这部传记的重要素材。这些丰富的一手资料为传记的真实性和丰富性奠定了坚实基础。

全书结构清晰,除前言、后记和附录外,以八个主题贯穿始终,分别是“美学家的进步”“国家美术馆”“第二次世界大战”“艺术首领”“电视”“萨特伍德1953—1968年”“《文明》”“代表文明的克拉克勋爵”,37章内容分配于这八个主题中。这种按时间顺序展开的叙述方式,让读者仿佛在观看一部流畅的传记电影,一幕幕画面在眼前呈现。

传记语言活泼生动,充满幽默感,这离不开译者的用心。例如,书中引用克拉克将贝伦森的优雅意大利别墅伊塔蒂形容为“食人魔的城堡”,让人忍俊不禁。这种生动的语言风格,使得原本可能显得严肃的艺术史传记变得通俗易懂,充满趣味。斯托顿在传记中特别关注艺术从少数人赞助到成为普遍关注问题的转变过程中,克拉克所扮演的角色。他的叙述方式并非像通俗小说那样追求直接刺激和奇思妙想的炫耀,而是擅长在克制的白描中有顺序、有逻辑地逐一讲解。几乎每个自然段都有信件、笔记或采访原话的引用,文后上百页的注释和索引更是印证了这部作品的学术严谨性,正如作者自己所说,这是一系列“对定义的注释”。

书中不乏令人难忘的精彩引用。赫伯特·里德(1941年)曾评价:“被炸得支离破碎的大都市中的一个敢于反抗的文化前哨站。”克拉克本人在1953年7月27日的《威克姆人》杂志中也写道:“每一个试图传播艺术的人都会发现自己在希望和绝望之间摇摆。”这些引用不仅丰富了传记的内容,更让读者得以一窥克拉克的内心世界和他所处的时代背景。斯托顿在传记中着重从三个方面叙述克拉克:才华、品质和贡献。

克拉克的才华自幼便得以显现。从温切斯特公学到牛津大学,他的才华一直吸引着老师。他拥有丰富的文采,对约翰·拉斯金的崇拜以及继承的使命感,共同铸就了他独特的艺术眼光。在牛津时期,C.F.贝尔强迫他“看遍所有绘画”的训练,与伯纳德·贝伦森在伊塔蒂庄园传授的鉴赏方法论,共同构筑了他“学术严谨性与审美直觉”的双重根基。这段经历中最具戏剧性的是他与贝伦森的师徒博弈。当贝伦森要求他按部就班修订《佛罗伦萨画家作品集》时,克拉克的“合作者”意识与导师的“助手”定位发生冲突。他在日记中写道:“清单式考据会窒息艺术的呼吸。”这种矛盾最终促使他走向独立,形成了自己独特的艺术研究方法。

在品质方面,克拉克展现出极强的行动性。他坚信唯有有效的行动才能将艺术置于具体的意义中。同时,他对女性的偏爱也在传记中有所体现。然而,他的私人生活与公共事业之间始终存在撕裂。他在波特兰坊举办名流云集的艺术晚宴,却在战时洞穴中与工作人员同吃同住;他对艺术家如亨利·摩尔、格雷厄姆·萨瑟兰慷慨相助,却在家庭中对妻子简的抑郁表现出疏离。正如他的儿子科林回忆:“父亲在温莎城堡为国王讲解画作时从容自信,回家却无法面对母亲的眼泪。”这种矛盾的性格特点,让克拉克的形象更加立体、真实。

克拉克的贡献更是不可忽视的。1934年,30岁的他执掌国家美术馆,以“艺术传教士”的姿态开启体制革命。通过董事会会议记录,斯托顿揭示了克拉克的三大创举:建立摄影部制作高清细节图,打破学术垄断;开设夜间展厅,为工薪阶层提供观展窗口;推动“每月一画”计划,用通俗解说拆解古典大师的密码。这些举措在当时被保守派讥讽为“媚俗”,却为美术馆注入了公共性基因。1938年足总杯决赛日,他特意提前开放展厅,279名球迷在看球间隙涌入,成为艺术民主化的鲜活注脚。

二战期间,克拉克的魄力更加凸显。1939年,他实施马诺德洞穴行动,将1800幅画作迁移至威尔士防空洞,在空袭警报声中坚持举办迈拉·赫斯音乐会。他跪在地下室清理尘封的透纳手稿,意外发现34幅未刊晚期作品,后于1939年在泰特美术馆展出,重塑了学界对透纳的认知。这种“在废墟中守护文明”的精神,在他1943年参与制作的纪录片《走出混乱》中得到延续。当伦敦桥的断壁残垣出现在镜头中时,他的解说词直指核心:“艺术不是逃避,而是抵抗的武器。”

克拉克对媒介的敏感远超时代。早在20世纪30年代,他就尝试BBC广播讲座;40年代在信息部任职时,推动用电影宣传战时艺术保护;甚至在国家美术馆实验“电视转播画作”。这些探索最终在1969年13集纪录片《文明》中达到巅峰。《文明》以“艺术作为文明见证”为主线,将镜头从西斯廷教堂延伸至日本园林,用“视觉散文”的形式解构“欧洲中心论”,成为文化史上的重要事件。此外,克拉克的著作同样影响深远,包括《哥特复兴》《风景入画》《裸体艺术》等,这些作品不仅是艺术史研究的重要文献,也为普通读者了解艺术发展提供了宝贵的资料。

阅读《肯尼斯·克拉克:生活、艺术和〈文明〉》,仿佛让人重回到20世纪初,目睹一个英俊的牛津年轻人如何一步步成长为时代的中心。斯托顿对克拉克人格的剖析充满洞见,他既展现了克拉克作为艺术史巨擘的辉煌成就,也不避讳他的个人缺点和矛盾。这种客观、全面的叙述方式,让读者得以深入了解一个真实、立体的克拉克。这部传记的价值不仅在于它为我们呈现了肯尼斯·克拉克的精彩人生,更在于它通过克拉克的经历,折射出20世纪艺术发展的脉络和社会变迁的轨迹。从艺术的少数人赞助到公共化传播,从传统的学术研究到新兴媒介的运用,克拉克始终站在时代的前沿,推动着艺术的发展和文明的传承。

对于艺术史爱好者来说,这部传记是了解克拉克及其时代的重要资料;对于普通读者而言,它则是一扇通往艺术世界的大门,让我们得以领略艺术的魅力和文明的力量。斯托顿以其专业的视角和生动的笔触,为我们呈现了一部兼具学术性和可读性的优秀传记,值得一读。

(原载于《解放日报》2025年6月21日06版)

- 艺术在冒险之外2024-09-13

- 胜地都游遍 吟诗倾肺肝——回忆翰老的有关诗及其他2024-08-07

- 杨振宁不是普通的物理学家,被称为“大师中的大师”—— “没有杨振...2024-06-21

- 艺术中的饮食见证文明变迁2024-06-14

- 梳理世界艺术史是伟大之事2024-01-15

京ICP备05007371号|京ICP证150832号|![]() 京公网安备 11010102001884号 版权所有 2004 商务印书馆

京公网安备 11010102001884号 版权所有 2004 商务印书馆

地址: 北京王府井大街36号|邮编:100710|E-mail: bainianziyuan@cp.com.cn

产品隐私权声明 本公司法律顾问: 大成律师事务所曾波律师