快讯 | 数字时代的人论文库对谈会在沪举办

数字时代,何以为人?

2025-11-11作者:官网报道新闻来源:商务印书馆浏览人次:4

对谈会现场

11月8日,“‘数字时代,何以为人?’——数字时代的人论文库对谈会”在上海图书馆举行,清华大学人文学院哲学系教授、文库学术顾问黄裕生与华中科技大学哲学学院教授、文库主编洪亮围绕与文库相关的一系列核心议题展开哲学对谈。

嘉宾对谈现场

首先,洪亮教授提出对谈的第一个问题:在数字智能不断深入日常生活的当下,从哲学角度来看,能够定义“人之为人”(being human)的核心要素是什么?黄裕生教授认为,随着AI技术的发展,人们逐渐将计算与推理这类智力活动委托给AI,这使得我们对于人类因理性而卓绝这个近代预设产生怀疑。然而,人类不仅仅只有理性,计算与推理也不是理性的全部内涵,意志作为涉及人类实践领域的最高理性概念,揭示了人类区别于AI的关键之处:自发性、自主性以及决断能力构成的自因能力。面对极端情况或道德抉择时,人类能通过意志决断行动,这种能力无法被程序化,它是人类自由意志的体现。

清华大学人文学院哲学系教授、文库学术顾问黄裕生

华中科技大学哲学学院教授、文库主编洪亮

两位嘉宾讨论的第二个问题是:在智能软件能够快速生成文本、引入自学资源时,教育可以给予人什么,它与“人之为人”有何关系?他们以论文写作为例,表示论文写作培养的是一种理论思维能力,尤其是概念想象力。黄裕生教授强调,透过教育以及论文写作,学生的自发-自主性、理论想象力、换位思考等能力才能得到深度培养。

第三个问题,人形机器人的产业化前景日益明显,展望未来,我们应如何理解人与机器人之间的共生关系?洪亮教授首先介绍了Robot这一词汇的起源,介绍了著名的阿西莫夫三原则,但他强调,这类规则不足以建构人机共生。两位嘉宾继而探讨了人类中心论与万物有灵论这两种哲学观点,以及机器与动物是否可能具备主观体验视角。黄裕生教授认为,理性不仅仅属于人类,不能把人类用理性来理解世界与仅顾及人类利益的人类中心主义等同起来。两位嘉宾进而讨论了如何从理性出发与机器建立共生关系,并具体讨论了尊严问题,以及在与动物或AI相关的案例中的伦理责任与法律责任问题。

第四个问题,在科技发展与气候变化相互交织而产生的多重未来愿景下,人类应如何理解希望?洪亮教授提到,当代技术增强主义认为可以借助会聚技术(converging technologies)大幅提升人类的智力、道德、寿命等,而气候变化的严峻现实又让人怀疑人类物种在地球上的前景。黄裕生教授首先区分了个体的希望与人类的希望,并解释了两种希望的差异与关联。他进一步提到,因为理性具有意识自身局限以及自我决断的自由能力,这导致人类的希望具有一种独特的超越性。AI是否拥有希望?这最终取决于AI是否具有真正的绝对自发性。最后,两位嘉宾在现场听众热烈的掌声中结束对谈。

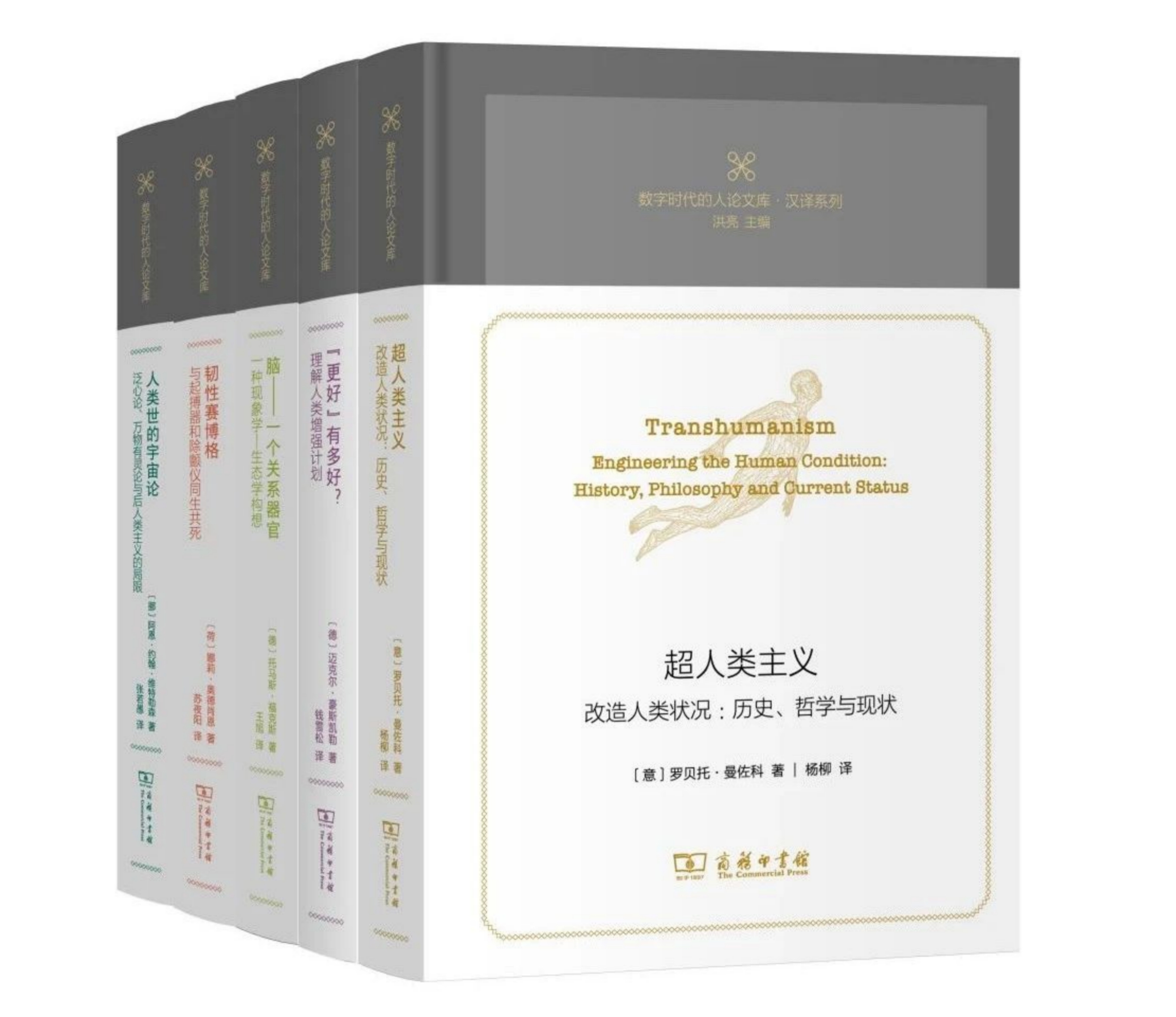

数字时代的人论文库·汉译系列

(商务印书馆2025年出版)

本文库汉译系列系统引介国际学界的前沿人论议题,尤其是但不限于人类增强、超人类主义、赛博格、后人类主义以及人类世等议题,力图为中国的哲学与人文社会科学基于自身关切,探讨数字时代的“人之为人”提供参考视角。《超人类主义》聚焦人类能否超越自身,对超人类主义的前世今生做了全景式介绍;《“更好”有多好?》从分析哲学与人类学视角反思当代人类增强议题的理论困境;《脑——一个关系器官》揭示了当代脑神经科学的生物还原主义预设的内在问题;《韧性赛博格》描述了心脏起搏器和除颤器植入者在身体层面面临的风险和由此展现出的韧性;《人类世的宇宙论》则在生态危机的时代语境中探讨了足以映现人类中心主义内在局限的新世界观构想。

京ICP备05007371号|京ICP证150832号|![]() 京公网安备 11010102001884号 版权所有 2004 商务印书馆

京公网安备 11010102001884号 版权所有 2004 商务印书馆

地址: 北京王府井大街36号|邮编:100710|E-mail: bainianziyuan@cp.com.cn

产品隐私权声明 本公司法律顾问: 大成律师事务所曾波律师