2025上海书展|《中古文学与佛教》读书分享会在沪举行

中古文人的精神与文学

2025-08-14作者:官网报道新闻来源:商务印书馆浏览人次:17

分享会现场

8月14日,以“中古文人的精神与文学”为主题的《中古文学与佛教》读书分享会在上海图书馆东馆举行。复旦大学教授、图书馆馆长陈引驰与商务印书馆总编辑叶军作为嘉宾展开对谈,就该书的编纂过程、研究方法及学术价值进行了深入交流。活动由商务印书馆上海分馆总经理鲍静静主持。

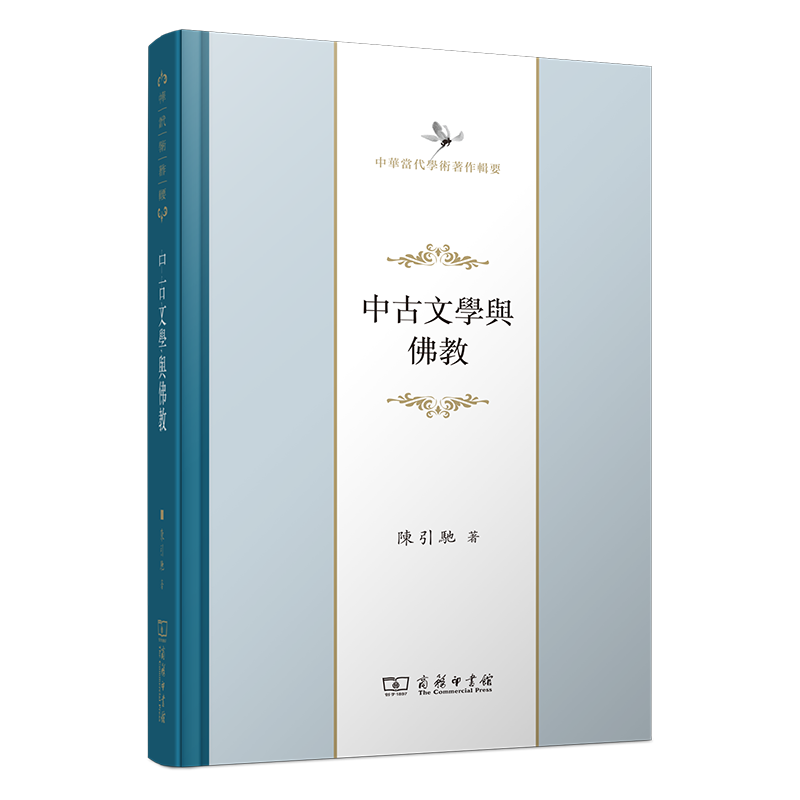

《中古文学与佛教》为“中华当代学术著作辑要”之一,可谓陈引驰教授的学术代表作,自其初版(2002年)至今已逾二十年,本次重新收入丛书出版,既是对其学术价值的认可,又希望其能于新的社会语境之下焕发新的魅力,给读者启发。

商务印书馆总编辑叶军

活动伊始,二位嘉宾分别从出版者和学者的角度阐释对“中华当代学术著作辑要”的思考。叶军总编辑介绍了丛书的出版宗旨、规划以及相关出版情况。她表示,“学术升降,代有沉浮”,中华现代学术受到西方学术观点和思潮的影响之后,本土学术虽受到冲击,但在上世纪80年代初也迎来了一个新的变化和高峰,进入了学术创新、思想创新和文化创新的阶段,本土的当代学人在这一阶段中形成了自己的学术观点和见解。“中华当代学术著作辑要”的编纂出版,正是为了展示这些当代学人的学术成果。丛书集中记录了改革开放以来新的学术观点,涉及文史哲政经法等多个学科领域。自2016年启动出版至今,丛书已推出近一百四十种,收录各领域有创见的著作,既有专著也有论文集,从历时和共时两个角度展示学界有开风气之先的、奠基的研究,其中关于古代文学的研究将近二十种。《中古文学与佛教》以其丰富的内容与独特的研究视角独树一帜。此外,叶军总编辑还提及商务印书馆的“汉译世界学术名著丛书”以及“中华现代学术名著丛书”,与这套“中华当代学术著作辑要”共同为建设具有中国特色的社会科学知识体系奠定基础。

复旦大学教授、图书馆馆长陈引驰

陈引驰教授则从学者视角谈及他所了解的这套丛书,他表示,丛书收入了诸多领域内领先地位的学者作品,如北京师范大学研究小说、戏曲的大家郭英德先生的作品,中国第一个文学博士莫砺锋先生的作品,此外还有周勋初、卞孝萱、张伯伟、程章灿等大家的作品。《中古文学与佛教》能够收入其中,他也感到非常荣幸。

随后,二位嘉宾围绕图书内容进行了深入细致又引人深思的交谈。陈引驰教授分享了图书的写作缘起,书名中的“中古”在时间上可以泛指汉代至唐,强调要从长时段去看待佛教对文学的影响。佛教进入中国,在古代中国文化史上留下极为深刻的印迹,给文学烙印上种种斑驳的光彩,经历中国化后,与儒、道形成鼎足之势。中古时代文人的精神世界或者文学,包括文学在内的种种文化创造呈现出多元思想,并因之构成中古文人与文学展开的真实历史场域;同时还需要看到不同的文学类型,因为中古时代的宗教、文学逐渐呈现出日益鲜明的雅俗分层,对于迥异于精英文学传统的民间性文学与宗教文学的传统,需要有一系列不同的理解观念、观察方式和处理手段。叶军总编辑则结合自己的语言学背景和对书的深入细读,指出中古文人创作中呈现出来的佛、道、儒是交光重影的,并就书中述及的近体诗格律形成的问题进行探讨,进一步指出在理论和研究方向上,可以借用陈引驰老师在书中提及的“要有文化史的视野、从雅俗兼合的视角”进行多面向、多维度的观照和思索。在提及如何看待雅俗文学时,叶军总编辑谈到,应该以陈寅恪先生的“了解之同情”来看待,即回到历史现场,对古人及其文本抱持一种同情的、理解尊重的态度。

最后二位嘉宾还就人工智能时代图书的出版和图书馆的价值、意义进行思索。叶军总编辑认为出版一直跟技术的变革密切相关,出版的形态或许不断变化,但是出版作为知识的载体却一以贯之,而且人类对深度思想的追求也亘古不变,只要这种追求存在,具有思想和学术深度的出版就会被坚守,对于商务印书馆来说亦是如此。陈引驰教授指出,关于人工智能时代的图书馆的未来,其实是一个非常开放性的问题,或许根本就没有答案。随着时代的发展,图书馆的社会功能在不断演变,从传统的文献收藏机构到现代的信息服务中心。虽然服务形式和内容在不断更新,但其根本使命——知识信息的传播与共享始终未变。因此,致力于图书馆事业建设与发展,仍是一项值得长期坚持的重要工作。

《中古文学与佛教》(商务印书馆2025年出版)

京ICP备05007371号|京ICP证150832号|![]() 京公网安备 11010102001884号 版权所有 2004 商务印书馆

京公网安备 11010102001884号 版权所有 2004 商务印书馆

地址: 北京王府井大街36号|邮编:100710|E-mail: bainianziyuan@cp.com.cn

产品隐私权声明 本公司法律顾问: 大成律师事务所曾波律师