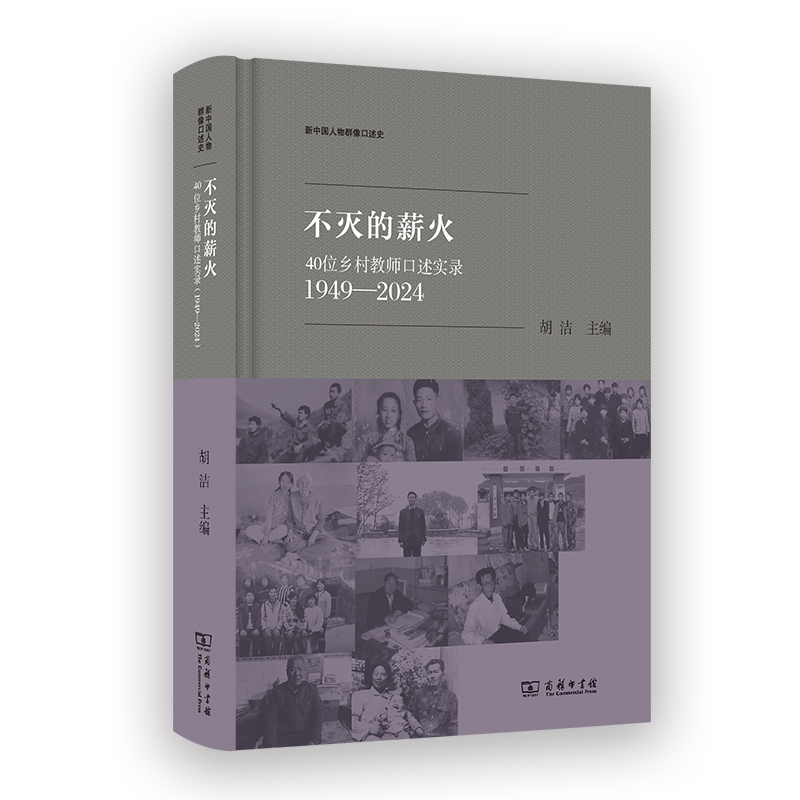

2025上海书展|《不灭的薪火:40位乡村教师口述实录(1949-2024)》新书分享会在沪举办

桃李有言:听见乡村教师的声音

2025-08-18作者:官网报道新闻来源:商务印书馆浏览人次:2

分享会现场

8月15日,《不灭的薪火:40位乡村教师口述实录(1949—2024)》(以下简称《不灭的薪火》)新书分享会在2025上海书展成功举办。本次活动以“桃李有言:听见乡村教师的声音”为主题,读者与学者共同回顾了乡村教育的发展历程,聆听来自乡村教师群体的真实故事,感受那份跨越时代的坚守与奉献。

南京大学社会学院副教授、《不灭的薪火》主编胡洁,复旦大学社会发展与公共政策学院教授、复旦发展研究院当代中国社会生活资料中心主任张乐天,以及南京大学新闻传播学院教授、南京大学当代中国研究院副院长周海燕共同出席本活动。三位嘉宾围绕本书的创作背景、史料价值以及对当下乡村教育的现实意义展开了深入探讨,赢得现场观众的高度关注与热烈回应。

田野口述与历史书写的交汇,乡村教师群体的生命轨迹

《不灭的薪火》聚焦于新中国成立以来数以千万计扎根乡村的教师群体,展示了他们在艰难环境中坚守讲台、默默奉献的精神风貌。民族复兴的根基在教育,而教育的基础在中小学。回顾历史,新中国成立初期百废待兴,尤其是乡村教育条件落后、师资稀缺、教学资源匮乏,党和政府大力推动“村村有学校、人人有学上”的教育普及运动,使乡村教师成为推动社会进步的重要力量。

书中生动描绘了教师们在物资匮乏、交通不便的条件下,如何克服重重困难履行职责:无论是风雪交加的冬夜在简陋教室中批改作业,还是走村串户劝导家长送孩子入学,他们始终坚持为乡村孩子点亮知识之灯。乡村教师不仅承担着教育教学任务,还承担着文化传播和维护社会稳定的重要职责,他们的付出极大推动了乡村社会的变迁与发展。

基于此,南京大学当代中国研究院依托“双一流”建设卓越研究计划“社会学理论与中国研究”项目,从全国范围内征集的数十套口述史访谈资料中精选了40位乡村教师的口述文稿。每篇文稿都经过反复整理和考证,不仅细致描绘了个体生命轨迹,也融入了新中国乡村教育发展的宏观图景,呈现出个人记忆与国家记忆的深度交织。

嘉宾对谈:聚焦口述史,揭示乡村教育的历史与现实

嘉宾对谈现场

主编胡洁介绍了本书的采写过程,团队走访了多个省份的乡村学校及教师家庭,深入挖掘口述资料。她强调,记录乡村教师群体不仅是保留珍贵的个人历史,更是传递教育初心与责任感的过程。许多受访教师年事已高,能够及时采集他们的口述资料,具有重要的历史价值和现实紧迫性。

复旦大学张乐天教授从社会学视角指出,乡村教师是社会变迁的直接见证者,其口述资料弥补了传统档案记录的不足,为理解教育政策的具体落实提供了生动而细腻的第一手资料。他同时认为,乡村教师的经历反映了中国城乡差异、社会结构转型的复杂脉络,值得社会各界持续关注。

南京大学周海燕教授则从传播学角度分析了口述史的叙事力量。她认为,口述史通过个体故事使宏大历史变得具体而有温度,激发读者的情感共鸣。她指出,书中乡村教师朴实无华的语言和真挚情感,使得历史记忆更为鲜活,帮助公众更好地理解乡村教育的现实困境和精神内核。

胡洁还分享了采访过程中的一个细节,她提到不少乡村教师视教育为让孩子们“走出大山”的重要工具,这份朴素但坚定的信念成为编写本书的最大动力。

互动环节:普通读者的共鸣与感动

在互动环节中,多位现场观众分享了他们的阅读感受和心声。一些读者表示,这本书让他们第一次真正了解了乡村教师的生活状态和工作艰辛,感受到那些默默奉献的教师们为乡村教育付出的巨大努力。

有读者提到,通过书中的故事,他们看到了父辈或身边亲友在教育岗位上的坚持与付出,这些平凡而感人的经历让人倍感温暖和敬佩。还有人表示,书中的口述故事非常真实、生动,能触动内心深处,让他们更加珍惜今天来之不易的教育条件。许多读者认为,《不灭的薪火》不仅是历史的记录,更是一种情感的传递,帮助更多人理解乡村教育的现实与挑战,也激励人们关注和支持乡村教师群体。

活动现场气氛真挚温馨,读者们纷纷表示希望更多类似的故事能够被传扬,让乡村教师的声音被更多人听见。

薪火相传,守护民族教育的根与魂

乡村教师被誉为中国教育史上的“无名英雄”,他们的坚守和付出为一代又一代农村孩子打开了通向外面世界的窗口。《不灭的薪火》通过真实生动的口述记录,架起了历史与现实、乡村与城市、个体与国家之间的桥梁。教育不仅是知识的传授,更是信念与文化的传承。乡村教师群体的故事体现了民族精神的重要组成部分。通过本书的传播和分享,社会各界被呼吁继续关注乡村教育,支持教师群体,携手守护这条民族复兴道路上的“不灭薪火”。

《不灭的薪火》(商务印书馆2025年出版)

京ICP备05007371号|京ICP证150832号|![]() 京公网安备 11010102001884号 版权所有 2004 商务印书馆

京公网安备 11010102001884号 版权所有 2004 商务印书馆

地址: 北京王府井大街36号|邮编:100710|E-mail: bainianziyuan@cp.com.cn

产品隐私权声明 本公司法律顾问: 大成律师事务所曾波律师