2025年10月商务印书馆双十佳图书发布

10月9日,商务印书馆2025年10月双十佳图书正式发布。《古代中国的传说与崇祀》《康德、黑格尔与从天堂到历史之路》《存在与真理》《自然知识原理研究》《应用语言学史:1980-2010》《马克思主义与法律》《没有民主的政治(1815-1914):英国政府的观念与关注》《全球史研究指南:方法与实践》《担保物权原理》《自然资源管理学通论》入选学术类十大好书;《若非,冬季:萨福断章》《四十个苦行僧和一万只云雀:契诃夫文学笔记》《道德革命的结构》《星系:过去、现在与未来》《西汉学习词典》《在彩虹上筑巢:我与西班牙语诗歌之缘》《奥维德〈拟情书〉译注》《金融的轮回:货币、证券到泛金融工具演进史》《箫韶记胜:中国音乐的法、理、情》《文物实证山西·第一辑(全5册)》入选大众类十大好书。商务印书馆编辑宋伟、杨晓明、高斯瑾、李南男以直播的形式与读者分享10月好书。

多种学术力作面世,聚焦前沿,深研学术新知

本月社科类佳作频出。作为“大地译丛”新作,《古代中国的传说与崇祀》是瑞典汉学家高本汉具有里程碑意义的研究著作。该书运用文献学、训诂学与音韵学方法,系统梳理先秦至两汉时期的神话传说与祭祀体系,为理解中国古代社会结构提供重要参考。《应用语言学史:1980-2010》全面梳理应用语言学近四十年的理论演进与研究范式转变,呈现学科发展的“人性温度”。

哲学类学术图书方面,“中国现象学文库”新推出《存在与真理》,该书收录海德格尔1933-1934年间的授课内容,为研究海德格尔早期思想提供了珍贵的文献资料。《自然知识原理研究》是怀特海科学哲学思想的重要代表,为理解科学与哲学的关系提供了新的思路。《康德、黑格尔与从天堂到历史之路》通过对康德、黑格尔哲学的细致解读,揭示现代道德与政治观念的形塑过程,是研究德国古典哲学的重要参考文献。《反思性的生活:明智地接纳我们的限度》从道德心理学视角探讨现代社会中反思的边界问题——智慧的要旨在于懂得何时停止反思、投身经验,为现代人寻求生活方向提供了哲学指引。

政法与社会理论研究方面,《马克思主义与法律》作为“国外马克思主义政治法律名著译丛”新作,是分析派马克思主义法学的代表性著作。该丛书同时推出《狱中札记(第一卷):历史唯物主义和克罗齐哲学》,为葛兰西思想研究的权威中译本。“意大利民商法丛书”推出《所有权与用益物权制度》和《担保物权制度》两部力作。前者以全新的综合视角分析物权关系,体现了欧洲国家物权法研究的最新趋势;后者对意大利物权担保法律体系进行了全面、深入的阐释。郭明瑞教授新作《担保物权原理》系统论述了担保物权的基本原理与制度实践等核心内容,为《民法典》担保物权制度的理解与适用提供理论支撑。

历史研究领域,《没有民主的政治(1815-1914):英国政府的观念与关注》作为“英国史前沿译丛”新作,以英国政治精英的统治实践为案例,深入分析民主化进程中权力运作的内在逻辑。《全球史研究指南:方法与实践》精选18篇国际权威期刊论文,以“互动、比较、建构”为方法论框架,系统呈现全球史研究的最新进展。

经济管理领域,“国家哲学社会科学成果文库”新上《自然资源管理学通论》。本书系统构建了中国特色自然资源管理理论体系,为推进生态文明治理现代化提供学术支撑。《金融的轮回:货币、证券到泛金融工具演进史》以人类支付行为作为研究基点,对历史上不同地区的货币、银行、金融机构、金融工具和金融市场进行比较研究,并对未来发展做出前瞻性判断。

文学艺术新作焕发新知,“交界译丛”引领思想探索

“交界译丛”本月推出两本思想性强、视角独特的作品,为读者提供前沿的知识概述。《道德革命的结构》创新性地运用托马斯·库恩的科学革命模型,系统分析道德观念变迁的内在机制。《星系:过去、现在与未来》作为“交界译丛·知”板块首发作品,本书用日常生活案例阐释复杂的天文学知识,适合各层次读者阅读。

作为“工具书王国”,商务印书馆本月最新推出工具《西汉学习词典》,本书系统收录三万余词条,突出学习功能与实用价值,满足不同层次学习者的需求。当代著名翻译家、北京大学西班牙语系赵振江教授的诗歌文论集《在彩虹上筑巢:我与西班牙语诗歌之缘》也于本月面世。本书浓缩了作者四十多年深耕西语文学的经验,是其半生从事西语诗歌翻译与研究的成果汇编。

古典文学研究推出《奥维德〈拟情书〉译注》,作为“奥维德译注集”的重要成果,本书以拉中对照形式呈现古罗马诗人奥维德的诗歌艺术,提供详尽注疏,帮助读者深入理解奥维德对神话传统的创新性重构。

《四十个苦行僧和一万只云雀:契诃夫文学笔记》汇聚契诃夫研究的经典和最新成果,作者尝试将自身体验、感知、文学经验和契诃夫的思想、创作、生活联结起来,构建一种跨越时空的对话:显性层面上,呈现契诃夫的精神世界;隐性层面上,则借契诃夫文学传达自身在生命困境中的体悟与艺术感知。《若非,冬季:萨福断章》的作者安妮·卡森为当代世界文坛最重要的诗人之一,多年来以其深厚的古典学底蕴闻名。在本书中,她对萨福诗歌进行全新译介与评论,贯通古今诗歌,符合阅读潮流。

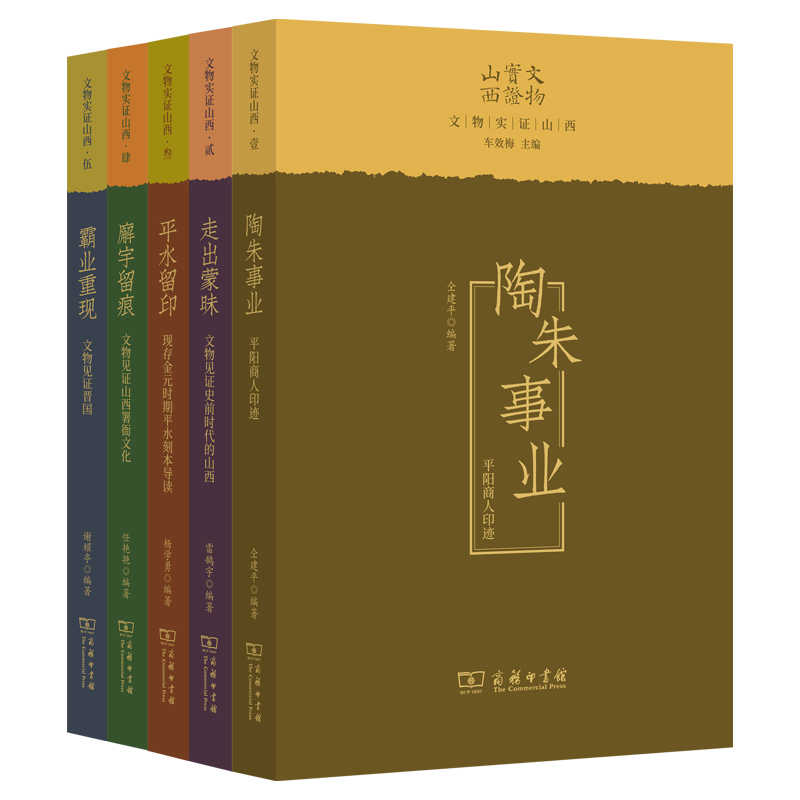

历史文化普及方面,《箫韶记胜:中国音乐的法、理、情》系统梳理中国古典音乐的理论体系与文化内涵。龚鹏程教授以中西比较之法、礼失求野之姿,搜绎探寻中国古典音乐中的理论、手法、技艺与文化,重现古乐演奏实践。《文物实证山西·第一辑(全5册)》以山西文物为切入点,策划系列普及读物。全书图文并茂,通过文物本身的故事、文物发掘的故事和文物背后的历史故事,将山西厚重的历史与文化展现给大众。

2025年10月商务印书馆双十佳图书

学术类:

1.《古代中国的传说与崇祀》

2.《康德、黑格尔与从天堂到历史之路》

3.《存在与真理》

4.《自然知识原理研究》

5.《应用语言学史:1980-2010》

6.《马克思主义与法律》

7.《没有民主的政治(1815-1914):英国政府的观念与关注》

8.《全球史研究指南:方法与实践》

9.《担保物权原理》

10.《自然资源管理学通论》

大众类:

1.《若非,冬季:萨福断章》

2.《四十个苦行僧和一万只云雀:契诃夫文学笔记》

3.《道德革命的结构》

4.《星系:过去、现在与未来》

5.《西汉学习词典》

6.《在彩虹上筑巢:我与西班牙语诗歌之缘》

7.《奥维德<拟情书>译注》

8.《金融的轮回:货币、证券到泛金融工具演进史》

9.《箫韶记:中国音乐的法、理、情》

10.《文物实证山西·第一辑(全5册)》

2025年10月商务印书馆双十佳图书

学术类

1.《古代中国的传说与崇祀》

高本汉最重要的中国古代宗教研究著作,开创了汉学研究的另一种路径

《古代中国的传说与崇祀》发表于1946年,是高本汉最重要的作品之一,在国际汉学界有深远影响。高本汉运用文献学、训诂学、音韵学等方法,考订了先秦至两汉时期中国神话传说与崇祀的流传情况,全面梳理了整饬文献和散篇文献两种系统。至今对中国古代社会研究仍有十分重要的价值。本书亦收录其续篇《周代的祭礼》,作为附录一并刊行。

2.《康德、黑格尔与从天堂到历史之路》

以锋利的思想柳叶刀,剖开现代性道德困境的内核

思想史上的暗影从未消散——经历里斯本地震和战火硝烟之后,人类如何坚守道德进步的信念?不朽的理念又将何去何从?本书重溯从康德到黑格尔一段时期的思想过渡、转折与嬗变,揭示德国古典哲人如何在加速哲学世俗化进程的同时,又将信仰时代的遗产深植于自由、进步与道德等现代观念之中。“从天堂到历史之路”,起点是中世纪神学,转折是康德道德哲学,终点是黑格尔历史哲学。人类在世界中锚定自身坐标的根本需求,对超越性归属(无论世俗抑或神圣)的永恒追寻,必将继续在历史长河中投下悠长的阴影。

3.《存在与真理》

以现象学的方式,重思柏拉图的洞穴之喻

《存在与真理》是海德格尔担任弗莱堡大学校长时期,在1933年夏季学期和1933—1934冬季学期的授课内容,收入海德格尔全集36/37卷。全书分为两个部分,第一部分是夏季授课内容,题目为“哲学的基本问题”,这部分的目的是通过与黑格尔思想的对峙赢得德意志民族此在的基调。揭示出形而上学的两个决定性的基础:数学和基督教,而黑格尔的形而上学是一种神学-逻辑学。第二部分是冬季授课内容,题目为“论真理的本质”,通过解读赫拉克利特箴言和柏拉图“洞穴之喻”以及《泰阿泰德》,海德格尔论述了真理的本质作为斗争和无蔽,并细致考察了非真理的本质。

4.《自然知识原理研究》

与《自然的概念》和《相对性原理》等著作共同构成了怀特海后期形而上学思辨的理论框架

本书最初于1919年出版,此后以多种形式再版。作为怀特海最重要的著作之一,《自然知识原理研究》提出了一种科学观察的视角,该视角融入了对经验的复杂理解,而非优先强调“纯粹”感官数据的地位。与《自然的概念》(1920年)和《相对性原理》(1922年)等著作一起,该书为怀特海后来的形而上学思辨奠定了框架。本书也被学界视作一部重要著作,对任何对科学与哲学关系感兴趣的人都具有价值。全书共有四个部分,第一部分为“科学的传统”,分为四章,分别探讨意义问题、动力物理学的基础、科学的相对性和全等问题。第二部分为“科学的材料”,分为三章,分别探讨自然的要素、事件和客体问题。第三部分为“广延抽象的方法”,分为七章,分别研究广延抽象法的原理、持续性和瞬间与时间系统、点与直线、常量与全等、运动等问题。第四部分为客体理论,共分五章,分别研究客体的位置、物质客体、因果要素、节律等。

5.《应用语言学史:1980-2010》

基于主题重构应用语言学的历史

本书系统梳理了应用语言学近40年的发展轨迹,全面展现了该学科的核心概念、发展脉络和最新趋势。作者运用学者访谈、文献计量与历史分析等多种方法,揭示了学科如何从形式主义走向社会导向,如何突破语言学的边界,与心理学、社会学、教育技术等交叉共生,回应全球化与多语社会的现实需求,凸显学科对语言教学、语言政策规划等现实问题的启发与贡献。本书叙事视角独特,主题内容基于对国际顶尖学者的深度访谈展开,呈现学科领军人物对关键问题的反思与争议,还原理论背后的“人的声音”,赋予学科史“人性的温度”。语言深入浅出,生动有趣,适合应用语言学研究者、初学者及语言教育从业者阅读参考,有助于快速掌握应用语言学领域的理论框架与发展脉络,为进一步研究奠定基础。

6.《马克思主义与法律》

分析派的马克思主义法学代表作

《马克思主义与法律》是一本分析马克思主义法学的导读性著作。作者基于马克思主义社会理论,运用概念分析方法提出了一种清晰的、融贯的法律洞察。作者考察了法律制度、法律规则和法律理想的特殊性,讨论了作为阶级压迫工具的法律、法律的自主性、法律拜物教、意识形态与法律、物质基础与法律上层建筑、法律的未来以及阶级斗争与法治等概念和命题。作者特别关注马克思主义对自由主义法治理想的批判,认为马克思主义的确而且应该支持法治价值和人权价值。

7.《没有民主的政治(1815-1914):英国政府的观念与关注》

打破19世纪英国“凯歌行进”的刻板印象

一部深刻揭示英国政治演进的力作

在整个19世纪,英国没有民主可言。不过在工业社会与日俱增的压力下,它逐步从土地贵族的寡头统治体制过渡到民主体制,走出了一条独特的政治民主化道路。英国的政治发展遵循了怎样一种逻辑?如何认识这段复杂多变的历史进程?政治史学者本特利指出:在这一过程中,统治阶级并没有一以贯之的民主观念,只有对各种当务之急的即时回应,就这样不情愿且不自觉地走向了民主。在本书中,他挖掘同时代人的观念,考察统治阶级的“关注”所在,尤其深入威灵顿、罗素、皮尔、帕麦斯顿、格莱斯顿等19世纪英国重要政治家的思想世界,集中展示了统治阶级如何控制、操纵,甚至反对“民主”,却依然无法阻碍大众民主的到来。本书立论鲜明、评论犀利、行文生动,第一版问世后引发了热议,并于1996年推出修订版。作者本特利对19世纪政治史的独到诠释,特别有助于读者理解英国的政治变迁。

8.《全球史研究指南:方法与实践》

关注人类的共同命运

培养立足当下胸怀全球的具有历史感的世界公民

把握世界全球史发展新趋势

在全球化与逆全球化博弈加剧的当下,深化理解全球史的脉络、方法和理路尤显必要。本书精选翻译《世界历史杂志》《全球史杂志》《历史与理论》等国际顶刊的18篇高引论文,以互动、比较、建构为主线,勾画出国际全球史研究领域近年来的最新发展和趋势。从丝绸之路的文化碰撞到外来商品对本国生活水平的冲击,从古塔胶开采带来的生态灾难到全球移民潮的潮起潮落,从比较方法焕发出来的勃勃生机到“全球”与“地方”的辩证互动,从“现代性迷思”的解构到“佐米亚”的建构,从空间转向到新海洋学,从全球文艺复兴到全球南方的兴起,本书融合多学科视角与具体案例,既展现了全球史的多维范式和实践方法,亦为推动文明交流互鉴,构建人类命运共同体提供了历史镜鉴。

9.《担保物权原理》

商品市场中担保制度详细规则解析

《担保物权原理》分上、中、下三编,共11章。上编为担保物权总论,论述担保物权的一些共同性问题,涉及担保物权概述、历史发展,担保物权的种类、相互竞合时的效力以及担保物权的取得与消灭。中编为担保物权分论,分别论述抵押权、质权、留置权和优先权的相关问题。下编为担保物权与其他担保制度的关系,分别论述担保物权与物上担保、定金以及保证的关系。本书立足于中国担保物权制度的现实,以作者多年来对担保物权制度的研究为基础,吸收学者最新的研究成果和最高人民法院最新司法解释的精神,力求为《民法典》担保物权制度的研究、理解、解释和适用提供依据。

10.《自然资源管理学通论》

建立中国特色自然资源管理学理论体系的通论之作

本书旨在系统探索自然资源管理的价值目标、理论模式和主要方法,为中国式现代化视域下不同类型自然资源的高效配置和可持续治理提供共性逻辑与一般规律。本书特点:一是科学提出自然资源管理的基本命题,系统凝练自然资源的管理过程及其理论基础;二是基于中国生态文明实践与国际相关理论借鉴,构建自然资源“良治逻辑”的理论体系;三是面向自然资源治理现代化,系统提出自然资源制度体系和管理方法(工具)的创新路径;四是基于“本体论、价值论和方法论”的研究范式,在管理学准则下构建中国特色自然资源管理的自主知识体系。本书回应国家治理现代化迫切需求,探索建立中国特色自然资源管理学理论体系,并为现代化进程中自然资源管理实践提供理论支撑。

大众类

1.《若非,冬季:萨福断章》

从卡森到萨福,横跨2000年的女诗人之辩

萨福,被尊为“第十位缪斯”,仅有一首诗歌完整传世,而两千多年前她写下的抒情诗大多仅剩所指不明的断章残句。当我们谈论萨福时,我们在谈论什么?当代世界文坛最重要的诗人之一的安妮·卡森,多年来以其深厚的古典学底蕴闻名。这一次,她从《红的自传》重构革律翁古典神话的莎草纸碎片中抬起头,投入到了另一更为瞩目的经典复现中——整理、翻译与解读古希腊抒情诗代表人物萨福留在莎草纸与古典作家引文中的断章。“我越闪身退避,萨福就越彰显”,卡森如是说,但也正是在这种有意识的回溯运动里,她完成了一种新的写作;而我们也得以在两种语言的交错中,见证诗歌的某种返祖与复活。

2.《四十个苦行僧和一万只云雀:契诃夫文学笔记》

一部别样的契诃夫思想传记:跨越时空对话,从文学中寻找生命困境的突破口

作者尝试将自身体验、感知、文学经验和契诃夫的思想、创作、生活联结起来,构建一种跨越时空的对话:显性层面上,呈现契诃夫的精神世界;隐性层面上,则借契诃夫文学传达自身在生命困境中的体悟与艺术感知。全书共16章,分为三个部分“创造源自虚无”“与倦怠搏斗”“过渡时代”。全书由死亡话题始,至死亡话题终,从时代、民族到宗教、文化、社会,再到文学、艺术、生活等,多角度探索契诃夫的一体两面,并将其光明的或讽刺的一面,与其暗淡、抽象的一面结合起来。俄罗斯文学呈现的人类道德自觉和清醒的创造愿望,也在本书中得到委婉的呈现。

3.《道德革命的结构》

解析道德变革的内在逻辑,重绘库恩“范式理论”的哲学疆域

为什么昔日的道德准则,在今天会令人无法容忍?

为什么昨日的罪大恶极,会成为今日的基本人权?

罗伯特·贝克在书中通过典型、生动的案例,揭示了道德观念发生变革的规律:这些变革并非渐进改良,而是与托马斯·库恩笔下的“科学革命”相类似,即旧范式的崩塌、新范式的崛起。作者以分析哲学的精密刀锋解剖历史案例,既呈现道德标准的戏剧性转折,又直面道德相对主义的争议困局,为大众提供理解道德变迁的钥匙,也为学者开辟范式理论的新战场。

4.《星系:过去、现在与未来》

从神话、历史,到科学奥秘,探索星系的前世、今生与未来

从古代观星者仰望银河的浪漫想象,到现代望远镜捕捉到的遥远星系团;从银河系神话传说的文化密码,到暗物质、暗能量等当代天体物理学前沿的谜团……宇宙的本质,是否永远超出人类的理解?

宇宙一直是人类不断探索的对象,在这本短小精悍的著作中,奥·格拉尔以生动的笔触讲述星系的观测历史、主要天文学家、星系的类型与演化、宇宙结构的起源等,呈现星系研究的整体景图,揭示了宇宙与人类千万年来的羁绊,展现了这一领域的科学研究方法与未来研究方向。

5.《西汉学习词典》

可供自学的西班牙语中型词典

本书以2008年商务印书馆出版的《新时代西汉大词典》为蓝本编写而成,规模中等。全书规模约300万字,收词三万余条,以基本词汇、一般词汇和科技词汇为主。此外还收录了大量新词新义,酌情收录了一些美洲地区方言。本书释义精确,例证精当,全书百分之九十的义项均带有例句,方便学生学习参考。此外,附录实用,信息来源专业,可信度高。

6.《在彩虹上筑巢:我与西班牙语诗歌之缘》

“翻译文化终身成就奖”获得者赵振江教授与西班牙语诗歌四十余年的缘分

本书是北京大学外国语学院西班牙语系赵振江教授的诗歌文论集。作者自1963年毕业后留校任教,到2004年退休,41年间为教师。在文学界,在中西文化交流史上,他是知名度更高、更广为人知的西语诗歌翻译家,在漓江版“获诺贝尔文学奖作家丛书”中有多部译作。作为身跨学者和译者两界的双栖人,他的诗人研究和诗歌评论体现了独到而鲜明的“赵振江风格”。这部文集就收录了他过去40年间写作的48篇文章,其中主体部分为诗人及其诗作的评论,包括聂鲁达、米斯特拉尔、希梅内斯、帕斯等诺贝尔文学奖得主,以及洛尔卡、马查多、达里奥、罗哈斯等诗人,总计14位诗人。作者对这些诗人的生平、性格、作品风格及贡献、影响,都有全面而详细的介绍、评论。于读者而言,可看作诗人的文学评传,也形同长篇导读,甚或可作西班牙语诗歌简史阅读。于作者而言,则是其半生从事西语诗歌翻译与研究的成果汇编。

7.《奥维德<拟情书>译注》

跟随奥维德的诗歌,见证西方古典时代的爱情

古罗马诗人奥维德的《拟情书》由哀歌双行体写成,包括二十一封诗人虚构的书信。书信大部分以神话中女性人物的口吻,写给她们各自的爱人,也有三对男女互致的书信,唯有第十五封书信以古希腊女诗人萨福的口吻写成,这也是诗集中唯一托名真实人物的书信。奥维德通过他人的口吻,重写古罗马读者熟悉的神话故事,不仅带来新的叙事角度,也挑战乃至重写了他之前的经典作品,同时构建了此前作品中缺失和掩盖的女性视角与声音。《拟情书》作为罗马文学的代表,自文艺复兴以来,影响了一系列的诗人和作家。该诗集由民国译者最早引介到中国,本译注基于古今学者研究,力求呈现奥维德文本的复杂性,分析其原创性和艺术特色,并引入重要的文学批评成果,以期助力有兴趣对《拟情书》展开深入研究的读者。

8.《金融的轮回:货币、证券到泛金融工具演进史》

将以支付为轴的金融演变置于不同国家的复杂经济社会情境中,探求人类社会金融活动的过去、现在和未来

这本书以人类支付行为作为基本视角和基点,对历史上不同地区的货币、银行、金融机构、金融工具和金融市场进行比较研究,并对未来发展做出前瞻。这样的研究并不是把支付发展的脉络从历史场域中抽离出来,就支付谈支付,就货币谈货币;也不是将经典理论对号入座,把金融理论话语与历史真实序列相坐实,而是将以支付为轴的金融演变置于不同国家的复杂经济社会情境中,在历史的多维图景中,来探求人类社会金融活动的过去、现在和未来。

每个不同的国家和地区,由于文化传统、政治形态和经济发展的不同渊源和方向,其金融活动从一开始就身处不同的时空之中,因而必然会有关于发展道路和发展进程的不同选择。这些选择是时势使然,可能并不具有可比性,这正如行走在不同道路上的人,来比较他们谁走的更远是没有意义的。但是,由于金融发展的分异,确实影响到了历史上和今天所达到的社会发展和经济进步。

作者力图在尊重每个社会的文化与历史的完整性的基础上,让这些不同社会的不同金融制度选择进行互为主体的对话,而不是把一方看做中心、标准,把另一方当做偏离者。这种多轨制构造的研究视角,进而可以考察在金融发展和社会进步的关系中是否存在一些普遍性的结论,比如,经济与社会的发展在多大程度上与支付的设计相关?政治形态的演变对于金融的发展有何种影响?不同的货币制度中究竟有没有最优的选择?法治精神与文化传统对于一个社会的金融系统是否也存在明显的制约?这些问题将帮助我们找到提问历史的好的方式,对于更好地把握以后的选择都是不无益处的。

9.《箫韶记胜:中国音乐的法、理、情》

龚鹏程对中国传统音乐的集大成之作

《书》曰:“《箫韶》九成,凤皇来仪。”舜乐《箫韶》,孔圣知味,溯之古音,乃见雍和。经西学东渐,中国古典音乐已渐散佚。谱在音缺,器存韵亡。无怪乎作者要发问:堂堂自立于寰宇之间,我们还有什么路可走?中国文化大家龚鹏程,以中西比较之法、礼失求野之姿,搜绎、探寻中国古典音乐中的理论、手法、技艺、谱记、应用与文化,尤重音乐实践。琴、舞、器、文、剧、曲均所涉猎,以期还原古乐演奏,激发民族情感,挖掘、传播、复兴中国古典音乐。

10.《文物实证山西·第一辑》(全5册)

以山西文物为切入点展现厚重历史与文化的系列小书

文物是历史的见证者,是文化的活化石。自远古至近现代,山西文物都极为丰富。从史前时代的古人类化石与墓葬居宅,到见证晋国霸业的青铜器,再到现存的数千幅古代寺观壁画、霍州署等衙署遗存,以及金元时期“平水刻”的珍贵刻本版画、明清时期“平阳商帮”的商业文物,均为先辈留存的宝贵遗产,承载着中国历史文化的发展脉络。

![]() 京公网安备 11010102001884号 版权所有 2004 商务印书馆

京公网安备 11010102001884号 版权所有 2004 商务印书馆